■+• 79 ■+

/

\

nicht mehr glauben, so wird sich doch

noch manche Künstlerphantasie an den

gespenstischen Gesellen begeistern.

Aus den Zeiten der Renaissance

sind uns einige in originellster Meise

zu Jagdbechern umgearbeitcte Straußen-

eier erhalten. Als Fuß dient ein zur

Jagd gerüsteter Neger, als Bekrönung

sein Wild, eine kleine Straußenfigur.

Das \7. Jahrhundert, das überhaupt

die Jagd zur höchsten fachlichen Aus-

bildung brachte, hat eine Menge Jagd-

pokale und ähnliche Arbeiten hervor-

gebracht, und in Elfenbein geschnitzte

oder in Metall getriebene Darstellungen,

besonders der Hirschjagd, sind sehr-

häufig. Die Neuzeit erfreut besonders

durch künstlerisch gearbeitete Statuetten

und Gruppen, die sich auf die Jagd

beziehen: Der Edelknappe mit Hirsch-

fänger und Jagdhorn, den Hund an

der Leine haltend, Figuren von Jagd-

thieren, exotische Thierkämpfe u. s. w.

Beim modernen Jagdbecher kann das

vertiefte Pflanzenstudium der neuen

Schule zur Anwendung gebracht wer-

den: Auf Tannzapfen ruhend, mit

Tannenschuppen bekleidet, mit Eichen-

laubkränzen geschmückt, zeigt das Ganze

ein intimeres Eingehen auf den Gegen-

stand, als dies irgend einer früheren

Epoche gelungen ist. Friesarlige Or-

namentcompositionen eignen sich ganz

besonders dazu, Jagddarstellungen in

sich aufzunehmen; durch die Blatt-

ranken, die von der Mitte ausgehen

oder in einer Richtung fortrollen,

flüchtet, schlüpft und flattert das Wild,

verfolgt von Hund und Jäger. Diese

Form ist besonders günstig für Vig-

netten. Für Decorationsmalerei wird

gern das Jagdstillleben verwendet, er-

legte Jagdbeute künstlerisch arrangirt

und wohl auch durch hinzusügung des

bewachenden Hundes noch belebt.

Aber alles das sind nur auf die

Jagd bezügliche Darstellungen ohne

allgeineine Bedeutung. Wo eine solche

unterlegt werden soll, wird die An-

wendung der Allegorien nöthig. Die

älteste personification des edeln Ge-

jaids ist Diana, die jungfräuliche,

leichtgeschürzte, göttliche Jägerin. Die

Renaissance hat uns ihre Gestalt, die

das Mittelalter vergessen hatte, wieder

zurückgebracht und dieselbe — nament-

lich das f6. und f7. Jahrhundert —

mit einer wahren Passion immer und

überall abgebildet und angebracht.

Bald allein, bald in Gesellschaft ihrer

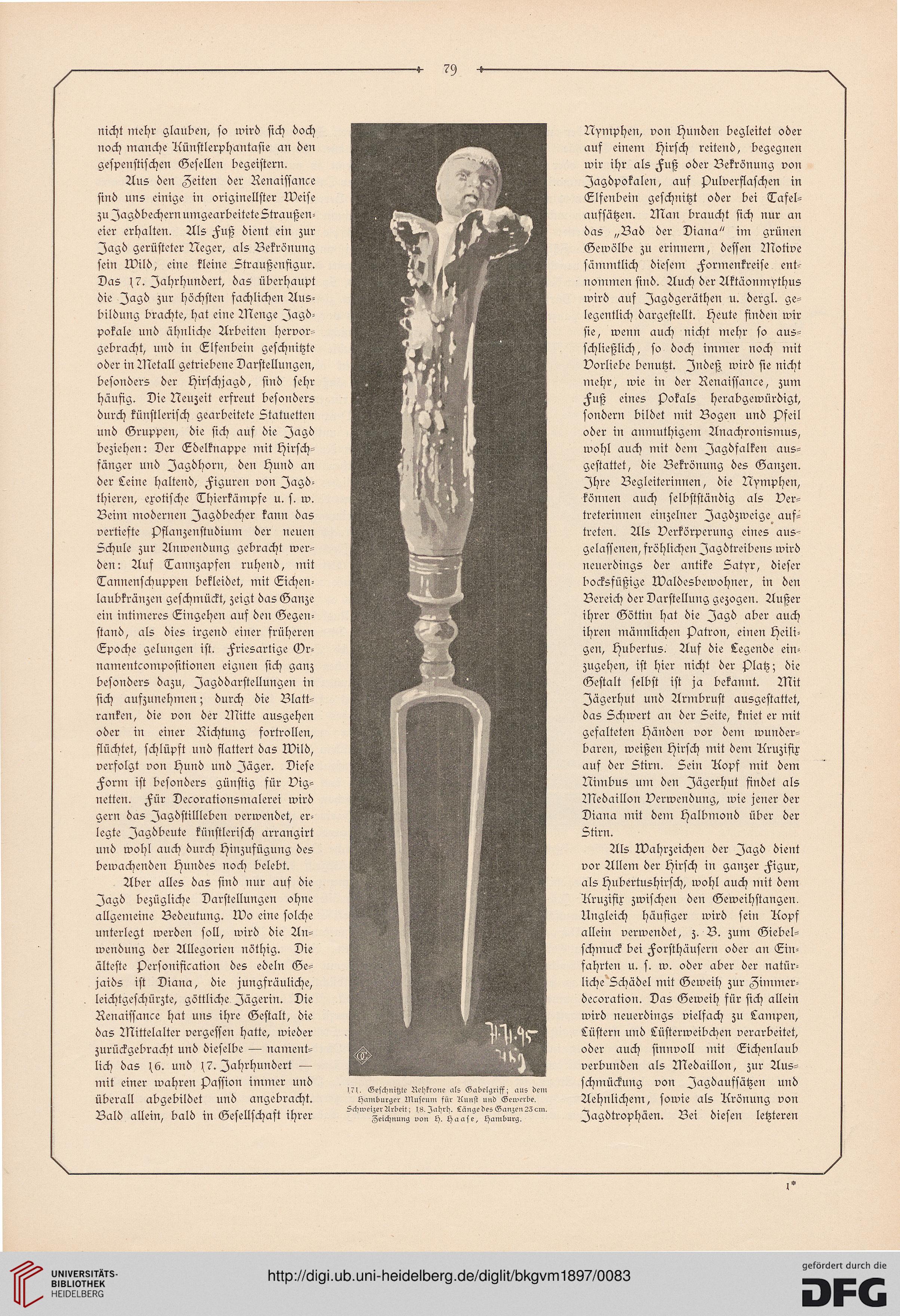

Geschnitzte Rehkrone als Gabelgriff; aus dem

Hamburger Museum für Aunst und Gewerbe.

Schweizer Arbeit; ^8.Iahrh. Länge des Ganzen 23 cm.

Zeichnung von £). Haafe, Hamburg.

Nymphen, von Hunden begleitet oder

auf einem Hirsch reitend, begegnen

wir ihr als Fuß oder Bekrönung von

Jagdpokalen, auf Pulverflaschen in

Elfenbein geschnitzt oder bei Tafel-

aufsätzen. Man braucht sich nur an

das „Bad der Diana" im grünen

Gewölbe zu erinnern, dessen Motive

sämmtlich diesem Formenkreise ent-

nommen sind. Auch der Aktäonmythus

wird auf Jagdgeräthen u. dergl. ge-

legentlich dargestellt, heute finden wir

sie, wenn auch nicht mehr so aus-

schließlich, so doch immer noch mit

Vorliebe benutzt. Indeß wird sie nicht

mehr, wie in der Renaissance, zum

Fuß eines Pokals herabgewürdigt,

sondern bildet mit Bogen und Pfeil

oder in anmuthigem Anachronismus,

wohl auch mit dem Jagdfalken aus-

gestattet, die Bekrönung des Ganzen.

Ihre Begleiterinnen, die Nymphen,

können auch selbstständig als Ver-

treterinnen einzelner Jagdzweige auf-

treten. Als Verkörperung eines aus-

gelassenen, fröhlichen Jagdtreibens wird

neuerdings der antike Satyr, dieser

bocksfüßige Waldesbewohner, in den

Bereich der Darstellung gezogen. Außer

ihrer Göttin hat die Jagd aber auch

ihren männlichen Patron, einen heili-

gen, Hubertus. Auf die Legende ein-

zugehen, ist hier nicht der Platz; die

Gestalt selbst ist ja bekannt. Mit

Jägerhut und Armbrust ausgestattet,

das Schwert an der Seite, kniet er mit

gefalteten Händen vor dem wunder-

baren, weißen Hirsch mit dem Kruzifix

aus der Stirn. Sein Kopf mit dem

Nimbus um den Jägerhut findet als

Medaillon Verwendung, wie jener der

Diana mit dem Halbmond über der

Stirn.

Als Wahrzeichen der Jagd dient

vor Allem der Hirsch in ganzer Figur,

als Hubertushirsch, wohl auch mit dem

Kruzifix zwischen den Geweihstangen.

Ungleich häufiger wird sein Kops

allein verwendet, z. B. zum Giebel-

schmuck bei Forsthäusern oder an Ein-

fahrten u. s. w. oder aber der natür-

liche Schädel mit Geweih zur Zimmer-

decoration. Das Geweih für sich allein

wird neuerdings vielfach zu Lampen,

Lüstern und Lüsterweibchen verarbeitet,

oder auch sinnvoll mit Eichenlaub

verbunden als Medaillon, zur Aus-

schmückung von Jagdaufsätzen und

Aehnlichem, sowie als Krönung von

Jagdtrophäen. Bei diesen letzteren

i

/

/

\

nicht mehr glauben, so wird sich doch

noch manche Künstlerphantasie an den

gespenstischen Gesellen begeistern.

Aus den Zeiten der Renaissance

sind uns einige in originellster Meise

zu Jagdbechern umgearbeitcte Straußen-

eier erhalten. Als Fuß dient ein zur

Jagd gerüsteter Neger, als Bekrönung

sein Wild, eine kleine Straußenfigur.

Das \7. Jahrhundert, das überhaupt

die Jagd zur höchsten fachlichen Aus-

bildung brachte, hat eine Menge Jagd-

pokale und ähnliche Arbeiten hervor-

gebracht, und in Elfenbein geschnitzte

oder in Metall getriebene Darstellungen,

besonders der Hirschjagd, sind sehr-

häufig. Die Neuzeit erfreut besonders

durch künstlerisch gearbeitete Statuetten

und Gruppen, die sich auf die Jagd

beziehen: Der Edelknappe mit Hirsch-

fänger und Jagdhorn, den Hund an

der Leine haltend, Figuren von Jagd-

thieren, exotische Thierkämpfe u. s. w.

Beim modernen Jagdbecher kann das

vertiefte Pflanzenstudium der neuen

Schule zur Anwendung gebracht wer-

den: Auf Tannzapfen ruhend, mit

Tannenschuppen bekleidet, mit Eichen-

laubkränzen geschmückt, zeigt das Ganze

ein intimeres Eingehen auf den Gegen-

stand, als dies irgend einer früheren

Epoche gelungen ist. Friesarlige Or-

namentcompositionen eignen sich ganz

besonders dazu, Jagddarstellungen in

sich aufzunehmen; durch die Blatt-

ranken, die von der Mitte ausgehen

oder in einer Richtung fortrollen,

flüchtet, schlüpft und flattert das Wild,

verfolgt von Hund und Jäger. Diese

Form ist besonders günstig für Vig-

netten. Für Decorationsmalerei wird

gern das Jagdstillleben verwendet, er-

legte Jagdbeute künstlerisch arrangirt

und wohl auch durch hinzusügung des

bewachenden Hundes noch belebt.

Aber alles das sind nur auf die

Jagd bezügliche Darstellungen ohne

allgeineine Bedeutung. Wo eine solche

unterlegt werden soll, wird die An-

wendung der Allegorien nöthig. Die

älteste personification des edeln Ge-

jaids ist Diana, die jungfräuliche,

leichtgeschürzte, göttliche Jägerin. Die

Renaissance hat uns ihre Gestalt, die

das Mittelalter vergessen hatte, wieder

zurückgebracht und dieselbe — nament-

lich das f6. und f7. Jahrhundert —

mit einer wahren Passion immer und

überall abgebildet und angebracht.

Bald allein, bald in Gesellschaft ihrer

Geschnitzte Rehkrone als Gabelgriff; aus dem

Hamburger Museum für Aunst und Gewerbe.

Schweizer Arbeit; ^8.Iahrh. Länge des Ganzen 23 cm.

Zeichnung von £). Haafe, Hamburg.

Nymphen, von Hunden begleitet oder

auf einem Hirsch reitend, begegnen

wir ihr als Fuß oder Bekrönung von

Jagdpokalen, auf Pulverflaschen in

Elfenbein geschnitzt oder bei Tafel-

aufsätzen. Man braucht sich nur an

das „Bad der Diana" im grünen

Gewölbe zu erinnern, dessen Motive

sämmtlich diesem Formenkreise ent-

nommen sind. Auch der Aktäonmythus

wird auf Jagdgeräthen u. dergl. ge-

legentlich dargestellt, heute finden wir

sie, wenn auch nicht mehr so aus-

schließlich, so doch immer noch mit

Vorliebe benutzt. Indeß wird sie nicht

mehr, wie in der Renaissance, zum

Fuß eines Pokals herabgewürdigt,

sondern bildet mit Bogen und Pfeil

oder in anmuthigem Anachronismus,

wohl auch mit dem Jagdfalken aus-

gestattet, die Bekrönung des Ganzen.

Ihre Begleiterinnen, die Nymphen,

können auch selbstständig als Ver-

treterinnen einzelner Jagdzweige auf-

treten. Als Verkörperung eines aus-

gelassenen, fröhlichen Jagdtreibens wird

neuerdings der antike Satyr, dieser

bocksfüßige Waldesbewohner, in den

Bereich der Darstellung gezogen. Außer

ihrer Göttin hat die Jagd aber auch

ihren männlichen Patron, einen heili-

gen, Hubertus. Auf die Legende ein-

zugehen, ist hier nicht der Platz; die

Gestalt selbst ist ja bekannt. Mit

Jägerhut und Armbrust ausgestattet,

das Schwert an der Seite, kniet er mit

gefalteten Händen vor dem wunder-

baren, weißen Hirsch mit dem Kruzifix

aus der Stirn. Sein Kopf mit dem

Nimbus um den Jägerhut findet als

Medaillon Verwendung, wie jener der

Diana mit dem Halbmond über der

Stirn.

Als Wahrzeichen der Jagd dient

vor Allem der Hirsch in ganzer Figur,

als Hubertushirsch, wohl auch mit dem

Kruzifix zwischen den Geweihstangen.

Ungleich häufiger wird sein Kops

allein verwendet, z. B. zum Giebel-

schmuck bei Forsthäusern oder an Ein-

fahrten u. s. w. oder aber der natür-

liche Schädel mit Geweih zur Zimmer-

decoration. Das Geweih für sich allein

wird neuerdings vielfach zu Lampen,

Lüstern und Lüsterweibchen verarbeitet,

oder auch sinnvoll mit Eichenlaub

verbunden als Medaillon, zur Aus-

schmückung von Jagdaufsätzen und

Aehnlichem, sowie als Krönung von

Jagdtrophäen. Bei diesen letzteren

i

/