i. Der Helm.

53

nicht für den Gebrauch in offener Schlacht, sondern zum Schutze

in den Laufgräben beim Angriffe von Festungen. Im 17. Jahrhundert,

der Periode der Entwicklung des methodischen Angriffes der

Festungen, fand es jeder Befehlshaber für unausweichlich, neben

seinen Feldharnischen noch einen Trancheeharnisch oder wenigstens

eine sogenannte schwere Trancheehaube zu besitzen. In Frank-

reich wurden letztere noch bis 1840 von den Genietruppen benutzt.

Im 17. Jahrhundert, als die Brustharnische bei vielen Truppen in

Abnahme kamen, suchte man mit dem Helme zugleich auch den

Hals vor dem Hiebe zu decken, wozu man, von den Unterrändern

ausgehend, Spangen an-

wendete, welche bis an

die Schultern herab-

reichten. Es -finden sich

sowohl Sturmhauben als

Eisenhüte mit derlei Vor-

richtungen , die ihrem

Zwecke wenig entspra-

chen und darum auch

bald wieder verschwan-

den. (Fig. 49.)

Neben der Sturm-

haube kommt um 1520

eine andere kriegerische

Kopfbedeckung auf, de-

ren Heimat, wie es

scheint, Spanien ist,

später aber im Fufs-

volk aller westlichen

Nationen zu finden, ja

selbst in der Ritter- Fig. 46.

Schaft für den täglichen

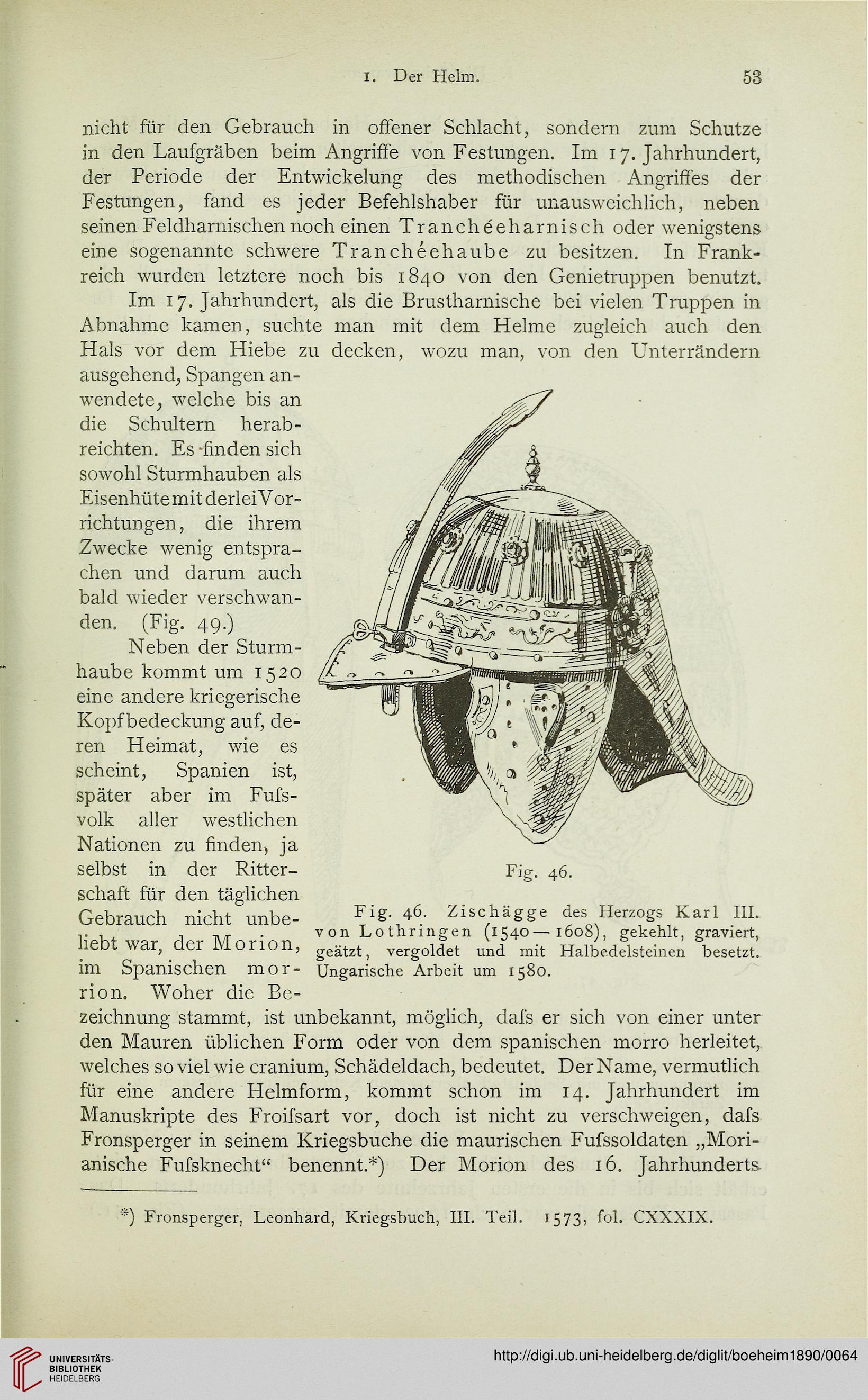

Gebrauch nicht unbe- ^.46. Zischägge des Herzogs Karl III.

Kphtwsr rWMnn-n-n von Lothringen (1540-1608), gekehlt, graviert,

lieDt war, der MOrion, geätzt) vergoldet und mit Halbedelsteinen besetzt,

im Spanischen mor- Ungarische Arbeit um 1580.

rion. Woher die Be-

zeichnung stammt, ist unbekannt, möglich, dafs er sich von einer unter

den Mauren üblichen Form oder von dem spanischen morro herleitet,

welches so viel wie cranium, Schädeldach, bedeutet. Der Name, vermutlich

für eine andere Helmform, kommt schon im 14. Jahrhundert im

Manuskripte des Froifsart vor, doch ist nicht zu verschweigen, dafs

Fronsperger in seinem Kriegsbuche die maurischen Fufssoldaten „Mori-

anische Fufsknecht" benennt.*) Der Morion des 16. Jahrhunderts-

*) Fronsperger, Leonhard, Kriegsbuch, III. Teil. 1573, CXXXIX.

53

nicht für den Gebrauch in offener Schlacht, sondern zum Schutze

in den Laufgräben beim Angriffe von Festungen. Im 17. Jahrhundert,

der Periode der Entwicklung des methodischen Angriffes der

Festungen, fand es jeder Befehlshaber für unausweichlich, neben

seinen Feldharnischen noch einen Trancheeharnisch oder wenigstens

eine sogenannte schwere Trancheehaube zu besitzen. In Frank-

reich wurden letztere noch bis 1840 von den Genietruppen benutzt.

Im 17. Jahrhundert, als die Brustharnische bei vielen Truppen in

Abnahme kamen, suchte man mit dem Helme zugleich auch den

Hals vor dem Hiebe zu decken, wozu man, von den Unterrändern

ausgehend, Spangen an-

wendete, welche bis an

die Schultern herab-

reichten. Es -finden sich

sowohl Sturmhauben als

Eisenhüte mit derlei Vor-

richtungen , die ihrem

Zwecke wenig entspra-

chen und darum auch

bald wieder verschwan-

den. (Fig. 49.)

Neben der Sturm-

haube kommt um 1520

eine andere kriegerische

Kopfbedeckung auf, de-

ren Heimat, wie es

scheint, Spanien ist,

später aber im Fufs-

volk aller westlichen

Nationen zu finden, ja

selbst in der Ritter- Fig. 46.

Schaft für den täglichen

Gebrauch nicht unbe- ^.46. Zischägge des Herzogs Karl III.

Kphtwsr rWMnn-n-n von Lothringen (1540-1608), gekehlt, graviert,

lieDt war, der MOrion, geätzt) vergoldet und mit Halbedelsteinen besetzt,

im Spanischen mor- Ungarische Arbeit um 1580.

rion. Woher die Be-

zeichnung stammt, ist unbekannt, möglich, dafs er sich von einer unter

den Mauren üblichen Form oder von dem spanischen morro herleitet,

welches so viel wie cranium, Schädeldach, bedeutet. Der Name, vermutlich

für eine andere Helmform, kommt schon im 14. Jahrhundert im

Manuskripte des Froifsart vor, doch ist nicht zu verschweigen, dafs

Fronsperger in seinem Kriegsbuche die maurischen Fufssoldaten „Mori-

anische Fufsknecht" benennt.*) Der Morion des 16. Jahrhunderts-

*) Fronsperger, Leonhard, Kriegsbuch, III. Teil. 1573, CXXXIX.