134

Das Grabdenkmal des Königs S'a3hu-rec, II: Die Wandbilder.

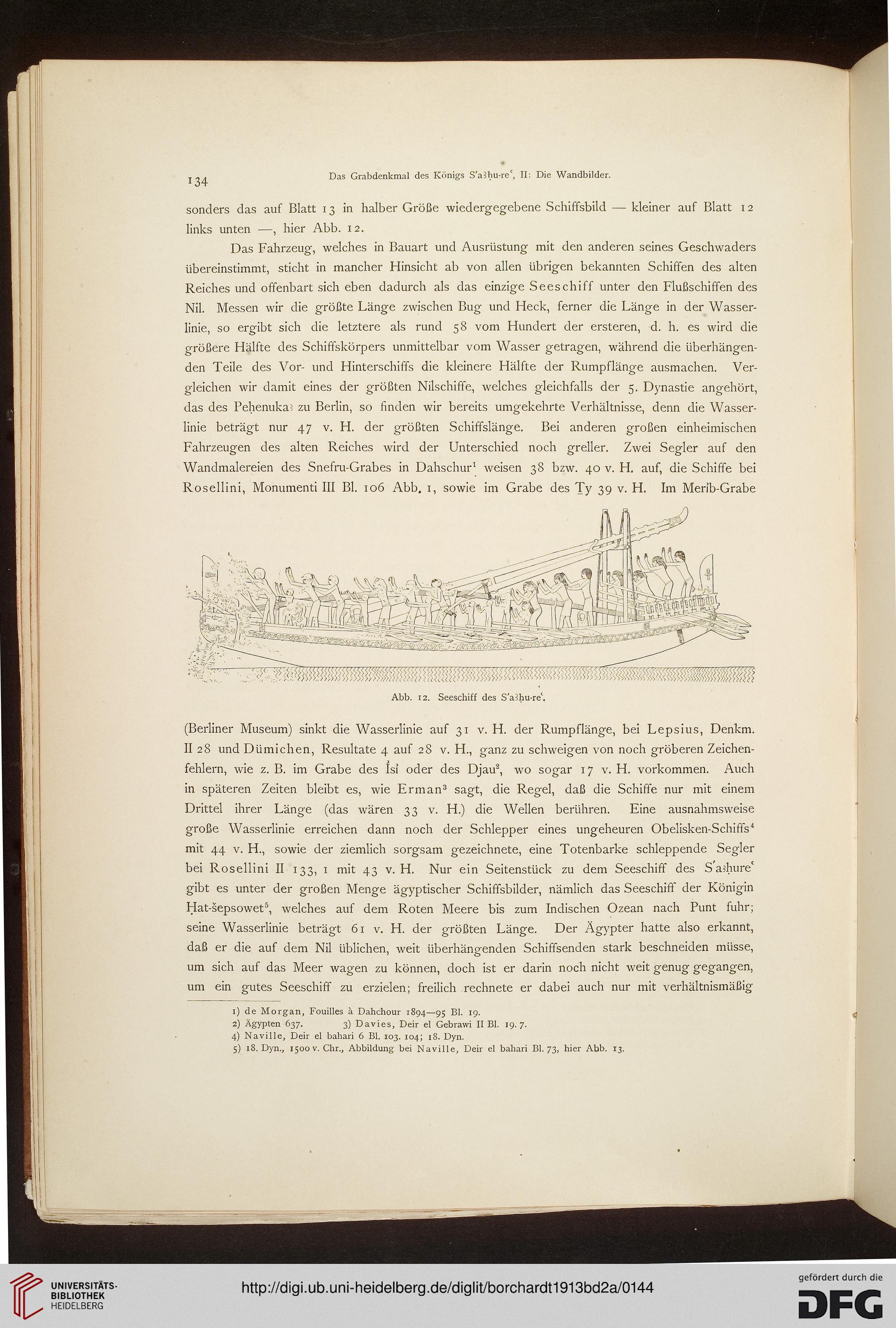

sonders das auf Blatt 13 in halber Größe wiedergegebene Schiffsbild — kleiner auf Blatt 12

links unten —, hier Abb. 12.

Das Fahrzeug, welches in Bauart und Ausrüstung mit den anderen seines Geschwaders

übereinstimmt, sticht in mancher Hinsicht ab von allen übrigen bekannten Schiffen des alten

Reiches und offenbart sich eben dadurch als das einzige Seeschiff unter den Flußschiffen des

Nil. Messen wir die größte Länge zwischen Bug und Heck, ferner die Länge in der Wasser-

linie, so ergibt sich die letztere als rund 58 vom Hundert der ersteren, d. h. es wird die

größere Hälfte des Schiffskörpers unmittelbar vom Wasser getragen, während die überhängen-

den Teile des Vor- und Hinterschiffs die kleinere Hälfte der Rumpflänge ausmachen. Ver-

gleichen wir damit eines der größten Nilschiffe, welches gleichfalls der 5. Dynastie angehört,

das des Pehenukas zu Berlin, so finden wir bereits umgekehrte Verhältnisse, denn die Wasser-

linie beträgt nur 47 v. H. der größten Schiffslänge. Bei anderen großen einheimischen

Fahrzeugen des alten Reiches wird der Unterschied noch greller. Zwei Segler auf den

Wandmalereien des Snefru-Grabes in Dahschur1 weisen 38 bzw. 40 v. H. auf, die Schiffe bei

Rosellini, Monumenti III Bl. 106 Abb. 1, sowie im Grabe des Ty 39 v. H. Im Merib-Grabe

Abb. 12. Seeschiff des S'aühu-re'.

(Berliner Museum) sinkt die Wasserlinie auf 31 v. H. der Rumpflänge, bei Lepsius, Denkm.

II 28 und Dümichen, Resultate 4 auf 28 v. H, ganz zu schweigen von noch gröberen Zeichen-

fehlern, wie z. B. im Grabe des Isi oder des Djau2, wo sogar 17 v. H. vorkommen. Auch

in späteren Zeiten bleibt es, wie Erman3 sagt, die Regel, daß die Schiffe nur mit einem

Drittel ihrer Länge (das wären 33 v. H.) die Wellen berühren. Eine ausnahmsweise

große Wasserlinie erreichen dann noch der Schlepper eines ungeheuren Obelisken-Schiffs4

mit 44 v. H, sowie der ziemlich sorgsam gezeichnete, eine Totenbarke schleppende Segler

bei Rosellini II 133, 1 mit 43 v. H. Nur ein Seitenstück zu dem Seeschiff des S'aahure*

gibt es unter der großen Menge ägyptischer Schiffsbilder, nämlich das Seeschiff der Königin

Hat-sepsowet6, welches auf dem Roten Meere bis zum Indischen Ozean nach Punt fuhr;

seine Wasserlinie beträgt 61 v. H. der größten Länge. Der Ägypter hatte also erkannt,

daß er die auf dem Nil üblichen, weit überhäng-enden Schiffsenden stark beschneiden müsse,

um sich auf das Meer wagen zu können, doch ist er darin noch nicht weit genug gegangen,

um ein gutes Seeschiff zu erzielen; freilich rechnete er dabei auch nur mit verhältnismäßig

1) de Morgan, Fouilles ä Dahchour 1894—95 Bl. 19.

2) Ägypten 637. 3) Davies, Deir el Gebrawi II Bl. 19.7.

4) Naville, Deir el bahari 6 Bl. 103. 104; 18. Dyn.

5) 18. Dyn., 1500 v. Chr., Abbildung bei Naville, Deir el bahari Bl. 73, hier Abb. 13.

Das Grabdenkmal des Königs S'a3hu-rec, II: Die Wandbilder.

sonders das auf Blatt 13 in halber Größe wiedergegebene Schiffsbild — kleiner auf Blatt 12

links unten —, hier Abb. 12.

Das Fahrzeug, welches in Bauart und Ausrüstung mit den anderen seines Geschwaders

übereinstimmt, sticht in mancher Hinsicht ab von allen übrigen bekannten Schiffen des alten

Reiches und offenbart sich eben dadurch als das einzige Seeschiff unter den Flußschiffen des

Nil. Messen wir die größte Länge zwischen Bug und Heck, ferner die Länge in der Wasser-

linie, so ergibt sich die letztere als rund 58 vom Hundert der ersteren, d. h. es wird die

größere Hälfte des Schiffskörpers unmittelbar vom Wasser getragen, während die überhängen-

den Teile des Vor- und Hinterschiffs die kleinere Hälfte der Rumpflänge ausmachen. Ver-

gleichen wir damit eines der größten Nilschiffe, welches gleichfalls der 5. Dynastie angehört,

das des Pehenukas zu Berlin, so finden wir bereits umgekehrte Verhältnisse, denn die Wasser-

linie beträgt nur 47 v. H. der größten Schiffslänge. Bei anderen großen einheimischen

Fahrzeugen des alten Reiches wird der Unterschied noch greller. Zwei Segler auf den

Wandmalereien des Snefru-Grabes in Dahschur1 weisen 38 bzw. 40 v. H. auf, die Schiffe bei

Rosellini, Monumenti III Bl. 106 Abb. 1, sowie im Grabe des Ty 39 v. H. Im Merib-Grabe

Abb. 12. Seeschiff des S'aühu-re'.

(Berliner Museum) sinkt die Wasserlinie auf 31 v. H. der Rumpflänge, bei Lepsius, Denkm.

II 28 und Dümichen, Resultate 4 auf 28 v. H, ganz zu schweigen von noch gröberen Zeichen-

fehlern, wie z. B. im Grabe des Isi oder des Djau2, wo sogar 17 v. H. vorkommen. Auch

in späteren Zeiten bleibt es, wie Erman3 sagt, die Regel, daß die Schiffe nur mit einem

Drittel ihrer Länge (das wären 33 v. H.) die Wellen berühren. Eine ausnahmsweise

große Wasserlinie erreichen dann noch der Schlepper eines ungeheuren Obelisken-Schiffs4

mit 44 v. H, sowie der ziemlich sorgsam gezeichnete, eine Totenbarke schleppende Segler

bei Rosellini II 133, 1 mit 43 v. H. Nur ein Seitenstück zu dem Seeschiff des S'aahure*

gibt es unter der großen Menge ägyptischer Schiffsbilder, nämlich das Seeschiff der Königin

Hat-sepsowet6, welches auf dem Roten Meere bis zum Indischen Ozean nach Punt fuhr;

seine Wasserlinie beträgt 61 v. H. der größten Länge. Der Ägypter hatte also erkannt,

daß er die auf dem Nil üblichen, weit überhäng-enden Schiffsenden stark beschneiden müsse,

um sich auf das Meer wagen zu können, doch ist er darin noch nicht weit genug gegangen,

um ein gutes Seeschiff zu erzielen; freilich rechnete er dabei auch nur mit verhältnismäßig

1) de Morgan, Fouilles ä Dahchour 1894—95 Bl. 19.

2) Ägypten 637. 3) Davies, Deir el Gebrawi II Bl. 19.7.

4) Naville, Deir el bahari 6 Bl. 103. 104; 18. Dyn.

5) 18. Dyn., 1500 v. Chr., Abbildung bei Naville, Deir el bahari Bl. 73, hier Abb. 13.