DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS

5

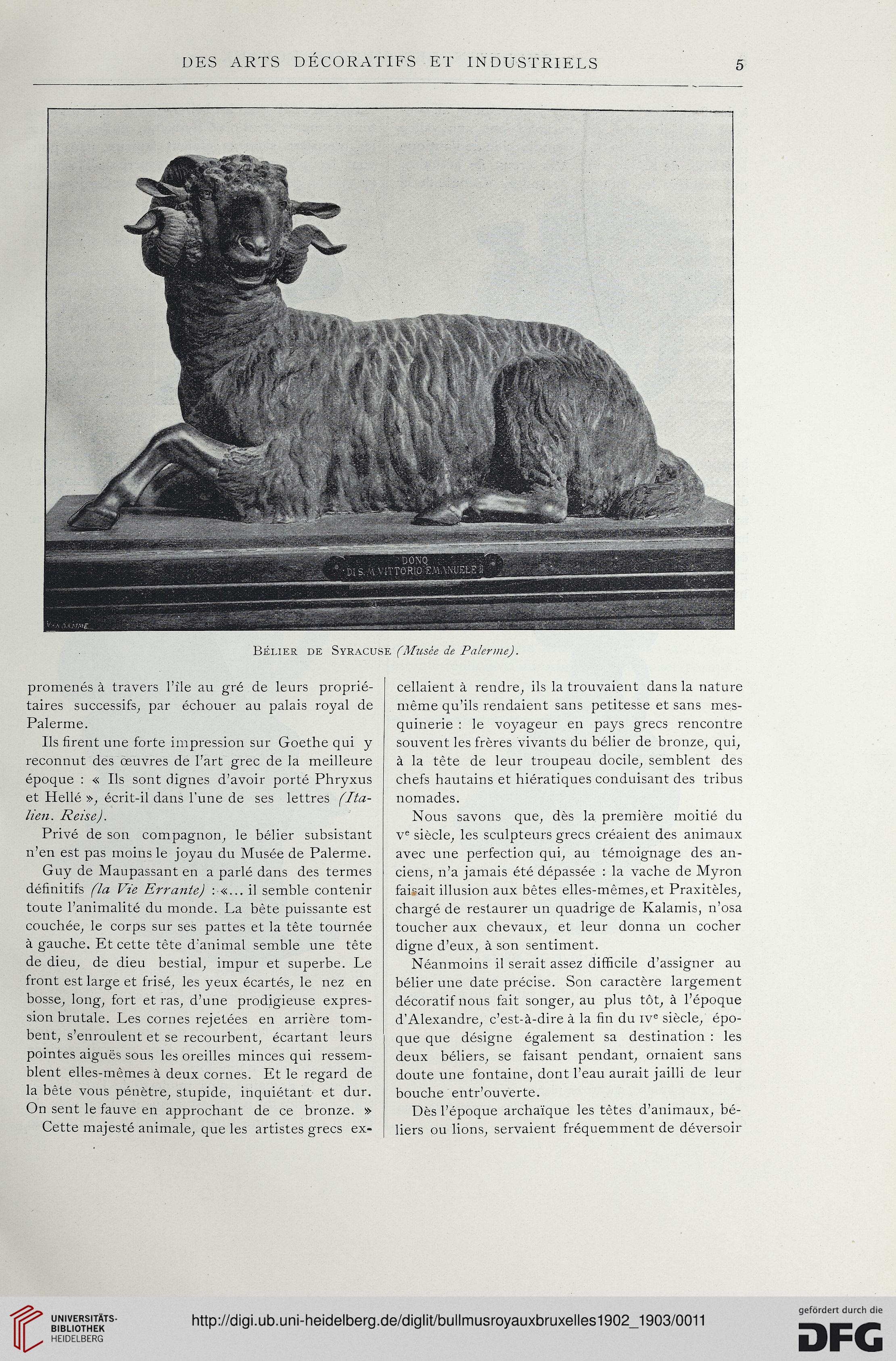

Bélier de Syracuse (Musée de Païenne).

promenés à travers l’île au gré de leurs proprié-

taires successifs, par échouer au palais royal de

Palerme.

Us firent une forte impression sur Goethe qui y

reconnut des œuvres de l'art grec de la meilleure

époque : « Us sont dignes d’avoir porté Phryxus

et Hellé », écrit-il dans l’une de ses lettres (Ita-

lien. Reise).

Privé de son compagnon, le bélier subsistant

n’en est pas moins le joyau du Musée de Palerme.

Guy de Maupassant en a parlé dans des termes

définitifs (la Vie Errante) : «... il semble contenir

toute l’animalité du monde. La bête puissante est

couchée, le corps sur ses pattes et la tête tournée

à gauche. Et cette tête d’animal semble une tête

de dieu, de dieu bestial, impur et superbe. Le

front est large et frisé, les yeux écartés, le nez en

bosse, long, fort et ras, d’une prodigieuse expres-

sion brutale. Les cornes rejetées en arrière tom-

bent, s’enroulent et se recourbent, écartant leurs

pointes aiguës sous les oreilles minces qui ressem-

blent elles-mêmes à deux cornes. Et le regard de

la bête vous pénètre, stupide, inquiétant et dur.

On sent le fauve en approchant de ce bronze. »

Cette majesté animale, que les artistes grecs ex-

cellaient à rendre, ils la trouvaient dans la nature

même qu’ils rendaient sans petitesse et sans mes-

quinerie : le voyageur en pays grecs rencontre

souvent les frères vivants du bélier de bronze, qui,

à la tête de leur troupeau docile, semblent des

chefs hautains et hiératiques conduisant des tribus

nomades.

Nous savons que, dès la première moitié du

Ve siècle, les sculpteurs grecs créaient des animaux

avec une perfection qui, au témoignage des an-

ciens, n’a jamais été dépassée : la vache de Myron

faisait illusion aux bêtes elles-mêmes, et Praxitèles,

chargé de restaurer un quadrige de Kalamis, n’osa

toucher aux chevaux, et leur donna un cocher

digne d’eux, à son sentiment.

Néanmoins il serait assez difficile d’assigner au

bélier une date précise. Son caractère largement

décoratif nous fait songer, au plus tôt, à l’époque

d’Alexandre, c’est-à-dire à la fin du ive siècle, épo-

que que désigne également sa destination : les

deux béliers, se faisant pendant, ornaient sans

doute une fontaine, dont l’eau aurait jailli de leur

bouche entr’ouverte.

Dès l’époque archaïque les têtes d’animaux, bé-

liers ou lions, servaient fréquemment de déversoir

5

Bélier de Syracuse (Musée de Païenne).

promenés à travers l’île au gré de leurs proprié-

taires successifs, par échouer au palais royal de

Palerme.

Us firent une forte impression sur Goethe qui y

reconnut des œuvres de l'art grec de la meilleure

époque : « Us sont dignes d’avoir porté Phryxus

et Hellé », écrit-il dans l’une de ses lettres (Ita-

lien. Reise).

Privé de son compagnon, le bélier subsistant

n’en est pas moins le joyau du Musée de Palerme.

Guy de Maupassant en a parlé dans des termes

définitifs (la Vie Errante) : «... il semble contenir

toute l’animalité du monde. La bête puissante est

couchée, le corps sur ses pattes et la tête tournée

à gauche. Et cette tête d’animal semble une tête

de dieu, de dieu bestial, impur et superbe. Le

front est large et frisé, les yeux écartés, le nez en

bosse, long, fort et ras, d’une prodigieuse expres-

sion brutale. Les cornes rejetées en arrière tom-

bent, s’enroulent et se recourbent, écartant leurs

pointes aiguës sous les oreilles minces qui ressem-

blent elles-mêmes à deux cornes. Et le regard de

la bête vous pénètre, stupide, inquiétant et dur.

On sent le fauve en approchant de ce bronze. »

Cette majesté animale, que les artistes grecs ex-

cellaient à rendre, ils la trouvaient dans la nature

même qu’ils rendaient sans petitesse et sans mes-

quinerie : le voyageur en pays grecs rencontre

souvent les frères vivants du bélier de bronze, qui,

à la tête de leur troupeau docile, semblent des

chefs hautains et hiératiques conduisant des tribus

nomades.

Nous savons que, dès la première moitié du

Ve siècle, les sculpteurs grecs créaient des animaux

avec une perfection qui, au témoignage des an-

ciens, n’a jamais été dépassée : la vache de Myron

faisait illusion aux bêtes elles-mêmes, et Praxitèles,

chargé de restaurer un quadrige de Kalamis, n’osa

toucher aux chevaux, et leur donna un cocher

digne d’eux, à son sentiment.

Néanmoins il serait assez difficile d’assigner au

bélier une date précise. Son caractère largement

décoratif nous fait songer, au plus tôt, à l’époque

d’Alexandre, c’est-à-dire à la fin du ive siècle, épo-

que que désigne également sa destination : les

deux béliers, se faisant pendant, ornaient sans

doute une fontaine, dont l’eau aurait jailli de leur

bouche entr’ouverte.

Dès l’époque archaïque les têtes d’animaux, bé-

liers ou lions, servaient fréquemment de déversoir