50

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

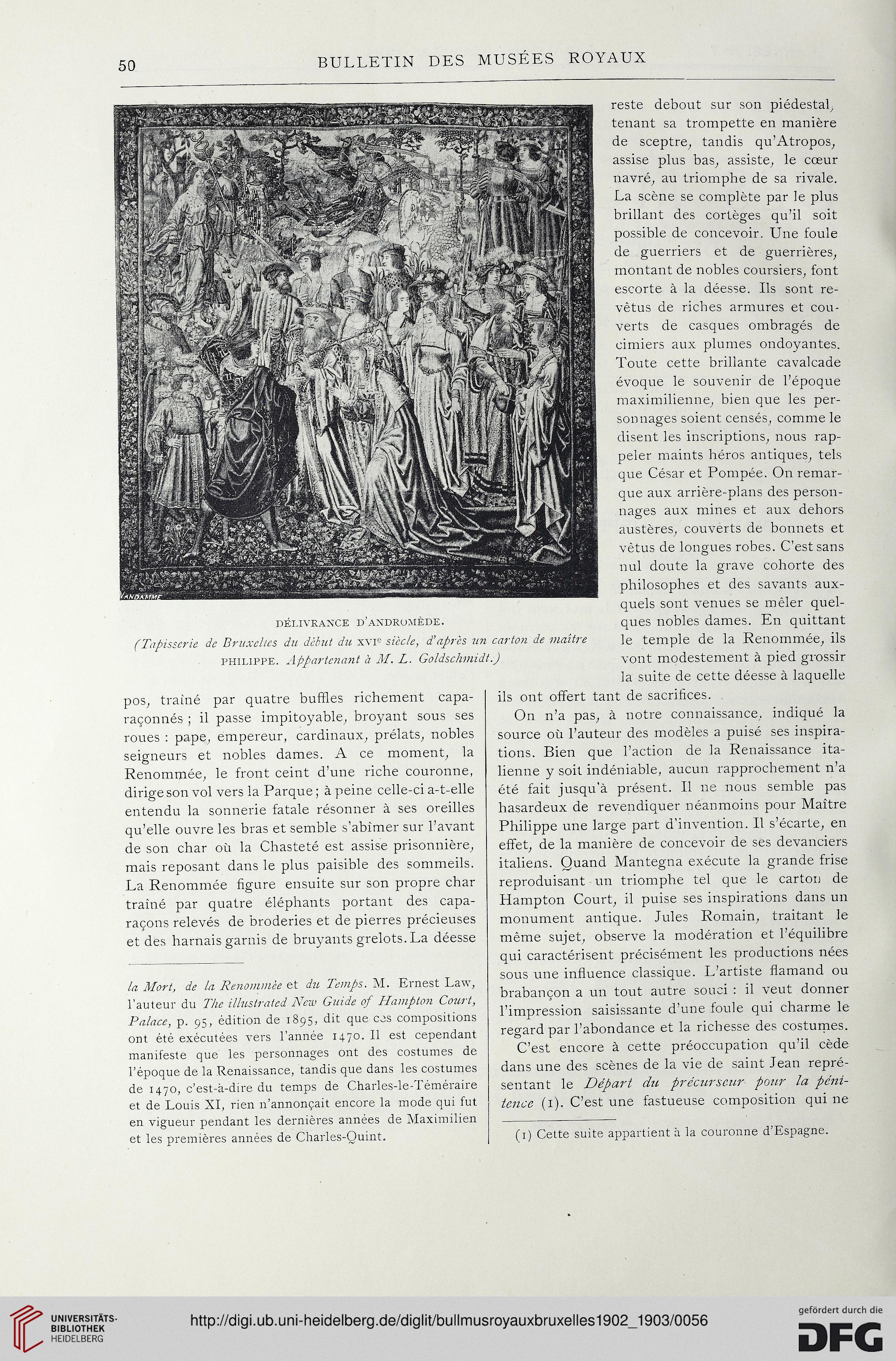

DÉLIVRANCE D’ANDROMÈDE.

(Tapisserie de Bruxelles du début du xvie siècle, d'après un carton de maître

Philippe. Appartenant à M. L. Goldschmidt.)

pos, traîné par quatre buffles richement capa-

raçonnés ; il passe impitoyable, broyant sous ses

roues : pape, empereur, cardinaux, prélats, nobles

seigneurs et nobles dames. A ce moment, la

Renommée, le front ceint d’une riche couronne,

dirige son vol vers la Parque ; à peine celle-ci a-t-elle

entendu la sonnerie fatale résonner à ses oreilles

qu’elle ouvre les bras et semble s’abîmer sur l’avant

de son char où la Chasteté est assise prisonnière,

mais reposant dans le plus paisible des sommeils.

La Renommée figure ensuite sur son propre char

traîné par quatre éléphants portant des capa-

raçons relevés de broderies et de pierres précieuses

et des harnais garnis de bruyants grelots. La déesse

la Mort, de la Renommée et du Temps. M. Ernest Law,

l’auteur du The illustrâted New Guide of Hampton Court,

Palace, p. 95, édition de 1895, dit que ces compositions

ont été exécutées vers l’année 1470. Il est cependant

manifeste que les personnages ont des costumes de

l’époque de la Renaissance, tandis que dans les costumes

de 1470, c’est-à-dire du temps de Charles-le-Téméraire

et de Louis XI, rien 11’annonçait encore la mode qui fut

en vigueur pendant les dernières années de Maximilien

et les premières années de Charles-Ouint.

reste debout sur son piédestal,

tenant sa trompette en manière

de sceptre, tandis qu’Atropos,

assise plus bas, assiste, le cœur

navré, au triomphe de sa rivale.

La scène se complète par le plus

brillant des cortèges qu’il soit

possible de concevoir. Une foule

de guerriers et de guerrières,

montant de nobles coursiers, font

escorte à la déesse. Us sont re-

vêtus de riches armures et cou-

verts de casques ombragés de

cimiers aux plumes ondoyantes.

Toute cette brillante cavalcade

évoque le souvenir de l’époque

maximilienne, bien que les per-

sonnages soient censés, comme le

disent les inscriptions, nous rap-

peler maints héros antiques, tels

que César et Pompée. On remar-

que aux arrière-plans des person-

nages aux mines et aux dehors

austères, couverts de bonnets et

vêtus de longues robes. C’est sans

nul doute la grave cohorte des

philosophes et des savants aux-

quels sont venues se mêler quel-

ques nobles dames. En quittant

le temple de la Renommée, ils

vont modestement à pied grossir

la suite de cette déesse à laquelle

ils ont offert tant de sacrifices.

On n’a pas, à notre connaissance, indiqué la

source où l’auteur des modèles a puisé ses inspira-

tions. Bien que l’action de la Renaissance ita-

lienne y soit indéniable, aucun rapprochement n’a

été fait jusqu’à présent. Il ne nous semble pas

hasardeux de revendiquer néanmoins pour Maître

Philippe une large part d’invention. Il s’écarte, en

effet, de la manière de concevoir de ses devanciers

italiens. Quand Mantegna exécute la grande frise

reproduisant un triomphe tel que le carton de

Hampton Court, il puise ses inspirations dans un

monument antique. Jules Romain, traitant le

même sujet, observe la modération et l’équilibre

qui caractérisent précisément les productions nées

sous une influence classique. L’artiste flamand ou

brabançon a un tout autre souci : il veut donner

l’impression saisissante d’une foule qui charme le

regard par l’abondance et la richesse des costumes.

C’est encore à cette préoccupation qu’il cède

dans une des scènes de la vie de saint Jean repré-

sentant le Départ du précurseur pour la péni-

tence (1). C’est une fastueuse composition qui ne

(1) Cette suite appartient à la couronne d’Espagne.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

DÉLIVRANCE D’ANDROMÈDE.

(Tapisserie de Bruxelles du début du xvie siècle, d'après un carton de maître

Philippe. Appartenant à M. L. Goldschmidt.)

pos, traîné par quatre buffles richement capa-

raçonnés ; il passe impitoyable, broyant sous ses

roues : pape, empereur, cardinaux, prélats, nobles

seigneurs et nobles dames. A ce moment, la

Renommée, le front ceint d’une riche couronne,

dirige son vol vers la Parque ; à peine celle-ci a-t-elle

entendu la sonnerie fatale résonner à ses oreilles

qu’elle ouvre les bras et semble s’abîmer sur l’avant

de son char où la Chasteté est assise prisonnière,

mais reposant dans le plus paisible des sommeils.

La Renommée figure ensuite sur son propre char

traîné par quatre éléphants portant des capa-

raçons relevés de broderies et de pierres précieuses

et des harnais garnis de bruyants grelots. La déesse

la Mort, de la Renommée et du Temps. M. Ernest Law,

l’auteur du The illustrâted New Guide of Hampton Court,

Palace, p. 95, édition de 1895, dit que ces compositions

ont été exécutées vers l’année 1470. Il est cependant

manifeste que les personnages ont des costumes de

l’époque de la Renaissance, tandis que dans les costumes

de 1470, c’est-à-dire du temps de Charles-le-Téméraire

et de Louis XI, rien 11’annonçait encore la mode qui fut

en vigueur pendant les dernières années de Maximilien

et les premières années de Charles-Ouint.

reste debout sur son piédestal,

tenant sa trompette en manière

de sceptre, tandis qu’Atropos,

assise plus bas, assiste, le cœur

navré, au triomphe de sa rivale.

La scène se complète par le plus

brillant des cortèges qu’il soit

possible de concevoir. Une foule

de guerriers et de guerrières,

montant de nobles coursiers, font

escorte à la déesse. Us sont re-

vêtus de riches armures et cou-

verts de casques ombragés de

cimiers aux plumes ondoyantes.

Toute cette brillante cavalcade

évoque le souvenir de l’époque

maximilienne, bien que les per-

sonnages soient censés, comme le

disent les inscriptions, nous rap-

peler maints héros antiques, tels

que César et Pompée. On remar-

que aux arrière-plans des person-

nages aux mines et aux dehors

austères, couverts de bonnets et

vêtus de longues robes. C’est sans

nul doute la grave cohorte des

philosophes et des savants aux-

quels sont venues se mêler quel-

ques nobles dames. En quittant

le temple de la Renommée, ils

vont modestement à pied grossir

la suite de cette déesse à laquelle

ils ont offert tant de sacrifices.

On n’a pas, à notre connaissance, indiqué la

source où l’auteur des modèles a puisé ses inspira-

tions. Bien que l’action de la Renaissance ita-

lienne y soit indéniable, aucun rapprochement n’a

été fait jusqu’à présent. Il ne nous semble pas

hasardeux de revendiquer néanmoins pour Maître

Philippe une large part d’invention. Il s’écarte, en

effet, de la manière de concevoir de ses devanciers

italiens. Quand Mantegna exécute la grande frise

reproduisant un triomphe tel que le carton de

Hampton Court, il puise ses inspirations dans un

monument antique. Jules Romain, traitant le

même sujet, observe la modération et l’équilibre

qui caractérisent précisément les productions nées

sous une influence classique. L’artiste flamand ou

brabançon a un tout autre souci : il veut donner

l’impression saisissante d’une foule qui charme le

regard par l’abondance et la richesse des costumes.

C’est encore à cette préoccupation qu’il cède

dans une des scènes de la vie de saint Jean repré-

sentant le Départ du précurseur pour la péni-

tence (1). C’est une fastueuse composition qui ne

(1) Cette suite appartient à la couronne d’Espagne.