DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS

51

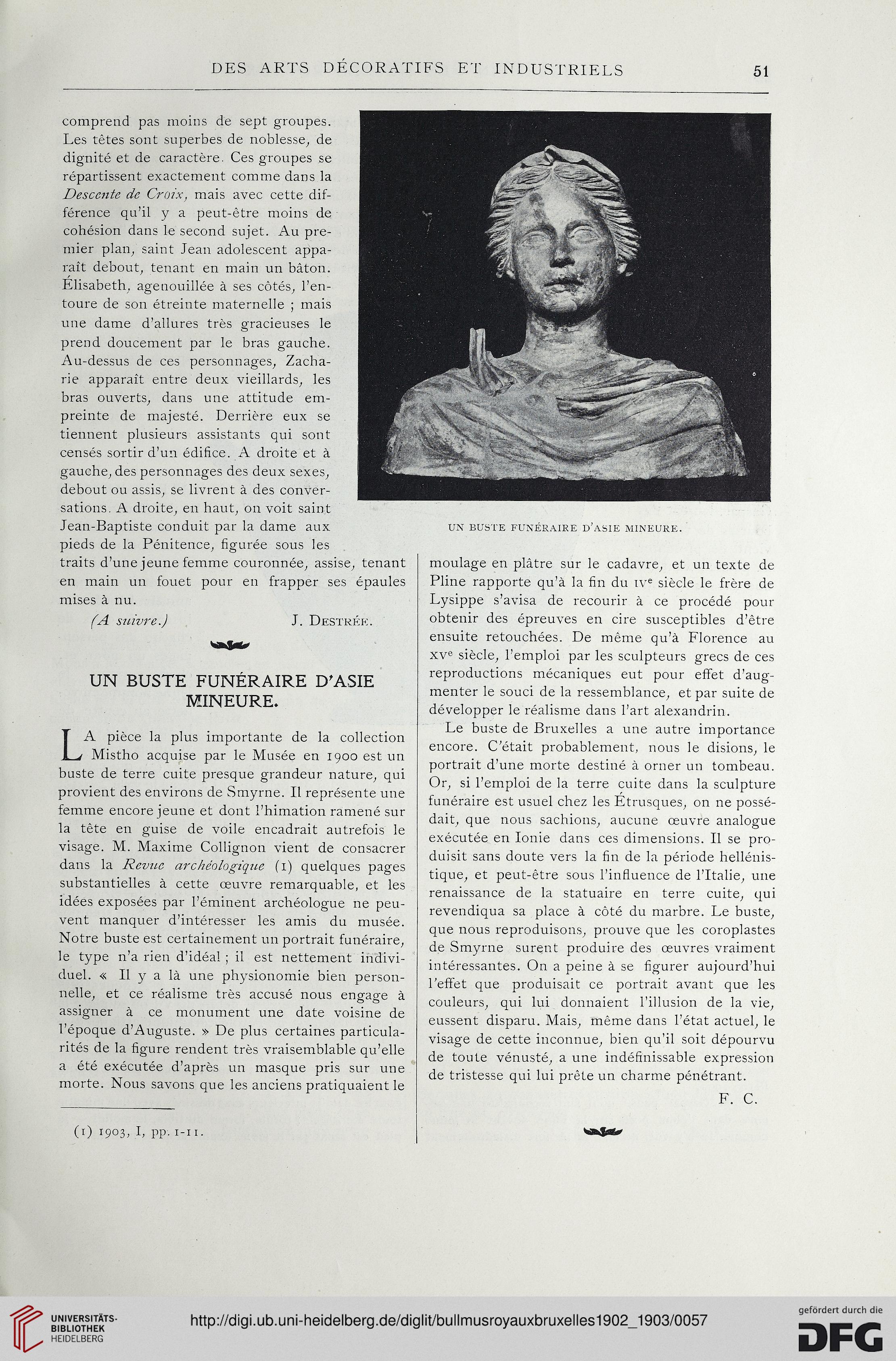

UN BUSTE FUNÉRAIRE D’ASIE MINEURE.

comprend pas moins de sept groupes.

Les têtes sont superbes de noblesse, de

dignité et de caractère. Ces groupes se

répartissent exactement comme dans la

Descente de Croix, mais avec cette dif-

férence qu’il y a peut-être moins de

cohésion dans le second sujet. Au pre-

mier plan, saint Jean adolescent appa-

raît debout, tenant en main un bâton.

Elisabeth, agenouillée à ses côtés, l’en-

toure de son étreinte maternelle ; mais

une dame d’allures très gracieuses le

prend doucement par le bras gauche.

Au-dessus de ces personnages, Zacha-

rie apparaît entre deux vieillards, les

bras ouverts, dans une attitude em-

preinte de majesté. Derrière eux se

tiennent plusieurs assistants qui sont

censés sortir d’un édifice. A droite et à

gauche, des personnages des deux sexes,

debout ou assis, se livrent à des conver-

sations. A droite, en haut, on voit saint

Jean-Baptiste conduit par la dame aux

pieds de la Pénitence, figurée sous les

traits d’une jeune femme couronnée, assise, tenant

en main un fouet pour en frapper ses épaules

mises à nu.

(A suivre.) J. Destrée.

UN BUSTE FUNÉRAIRE D'ASIE

MINEURE.

LA pièce la plus importante de la collection

Mistho acquise par le Musée en 1900 est un

buste de terre cuite presque grandeur nature, qui

provient des environs de Smyrne. Il représente une

femme encore jeune et dont l’himation ramené sur

la tête en guise de voile encadrait autrefois le

visage. M. Maxime Collignon vient de consacrer

dans la Revue archéologique (1) quelques pages

substantielles à cette œuvre remarquable, et les

idées exposées par l’éminent archéologue ne peu-

vent manquer d’intéresser les amis du musée.

Notre buste est certainement un portrait funéraire,

le type n’a rien d’idéal ; il est nettement indivi-

duel. « Il y a là une physionomie bien person-

nelle, et ce réalisme très accusé nous engage à

assigner à ce monument une date voisine de

l’époque d’Auguste. » De plus certaines particula-

rités de la figure rendent très vraisemblable qu’elle

a été exécutée d’après un masque pris sur une

morte. Nous savons que les anciens pratiquaient le

moulage en plâtre sur le cadavre, et un texte de

Pline rapporte qu’à la fin du ive siècle le frère de

Lysippe s’avisa de recourir à ce procédé pour

obtenir des épreuves en cire susceptibles d’être

ensuite retouchées. De même qu’à Florence au

xve siècle, l’emploi par les sculpteurs grecs de ces

reproductions mécaniques eut pour effet d’aug-

menter le souci de la ressemblance, et par suite de

développer le réalisme dans l’art alexandrin.

Le buste de Bruxelles a une autre importance

encore. C’était probablement, nous le disions, le

portrait d’une morte destiné à orner un tombeau.

Or, si l’emploi de la terre cuite dans la sculpture

funéraire est usuel chez les Etrusques, on ne possé-

dait, que nous sachions, aucune œuvre analogue

exécutée en Ionie dans ces dimensions. Il se pro-

duisit sans doute vers la fin de la période hellénis-

tique, et peut-être sous l’influence de l’Italie, une

renaissance de la statuaire en terre cuite, qui

revendiqua sa place à côté du marbre. Le buste,

que nous reproduisons, prouve que les coroplastes

de Smyrne surent produire des œuvres vraiment

intéressantes. On a peine à se figurer aujourd’hui

l'effet que produisait ce portrait avant que les

couleurs, qui lui donnaient l’illusion de la vie,

eussent disparu. Mais, même dans l’état actuel, le

visage de cette inconnue, bien qu’il soit dépourvu

de toute vénusté, a une indéfinissable expression

de tristesse qui lui prête un charme pénétrant.

F. C.

(0 h PP- I-II •

51

UN BUSTE FUNÉRAIRE D’ASIE MINEURE.

comprend pas moins de sept groupes.

Les têtes sont superbes de noblesse, de

dignité et de caractère. Ces groupes se

répartissent exactement comme dans la

Descente de Croix, mais avec cette dif-

férence qu’il y a peut-être moins de

cohésion dans le second sujet. Au pre-

mier plan, saint Jean adolescent appa-

raît debout, tenant en main un bâton.

Elisabeth, agenouillée à ses côtés, l’en-

toure de son étreinte maternelle ; mais

une dame d’allures très gracieuses le

prend doucement par le bras gauche.

Au-dessus de ces personnages, Zacha-

rie apparaît entre deux vieillards, les

bras ouverts, dans une attitude em-

preinte de majesté. Derrière eux se

tiennent plusieurs assistants qui sont

censés sortir d’un édifice. A droite et à

gauche, des personnages des deux sexes,

debout ou assis, se livrent à des conver-

sations. A droite, en haut, on voit saint

Jean-Baptiste conduit par la dame aux

pieds de la Pénitence, figurée sous les

traits d’une jeune femme couronnée, assise, tenant

en main un fouet pour en frapper ses épaules

mises à nu.

(A suivre.) J. Destrée.

UN BUSTE FUNÉRAIRE D'ASIE

MINEURE.

LA pièce la plus importante de la collection

Mistho acquise par le Musée en 1900 est un

buste de terre cuite presque grandeur nature, qui

provient des environs de Smyrne. Il représente une

femme encore jeune et dont l’himation ramené sur

la tête en guise de voile encadrait autrefois le

visage. M. Maxime Collignon vient de consacrer

dans la Revue archéologique (1) quelques pages

substantielles à cette œuvre remarquable, et les

idées exposées par l’éminent archéologue ne peu-

vent manquer d’intéresser les amis du musée.

Notre buste est certainement un portrait funéraire,

le type n’a rien d’idéal ; il est nettement indivi-

duel. « Il y a là une physionomie bien person-

nelle, et ce réalisme très accusé nous engage à

assigner à ce monument une date voisine de

l’époque d’Auguste. » De plus certaines particula-

rités de la figure rendent très vraisemblable qu’elle

a été exécutée d’après un masque pris sur une

morte. Nous savons que les anciens pratiquaient le

moulage en plâtre sur le cadavre, et un texte de

Pline rapporte qu’à la fin du ive siècle le frère de

Lysippe s’avisa de recourir à ce procédé pour

obtenir des épreuves en cire susceptibles d’être

ensuite retouchées. De même qu’à Florence au

xve siècle, l’emploi par les sculpteurs grecs de ces

reproductions mécaniques eut pour effet d’aug-

menter le souci de la ressemblance, et par suite de

développer le réalisme dans l’art alexandrin.

Le buste de Bruxelles a une autre importance

encore. C’était probablement, nous le disions, le

portrait d’une morte destiné à orner un tombeau.

Or, si l’emploi de la terre cuite dans la sculpture

funéraire est usuel chez les Etrusques, on ne possé-

dait, que nous sachions, aucune œuvre analogue

exécutée en Ionie dans ces dimensions. Il se pro-

duisit sans doute vers la fin de la période hellénis-

tique, et peut-être sous l’influence de l’Italie, une

renaissance de la statuaire en terre cuite, qui

revendiqua sa place à côté du marbre. Le buste,

que nous reproduisons, prouve que les coroplastes

de Smyrne surent produire des œuvres vraiment

intéressantes. On a peine à se figurer aujourd’hui

l'effet que produisait ce portrait avant que les

couleurs, qui lui donnaient l’illusion de la vie,

eussent disparu. Mais, même dans l’état actuel, le

visage de cette inconnue, bien qu’il soit dépourvu

de toute vénusté, a une indéfinissable expression

de tristesse qui lui prête un charme pénétrant.

F. C.

(0 h PP- I-II •