13

Interessant sind auch die Kostümentwürfe des Jahres 1539. Sie

wurden anscheinend von dem Landgrafen von Hessen „gegeben" und

ihm zu Ehren „Landgrauische Cleidung" genannt (Abb. 14). An den

Hosen und am Schuhwerk hatte sich nichts geändert. Der Schoßwams

war jedoch wesentlich kürzer geworden. Noch wurde er auf der Seite

geschlossen. Die Puffe der Ärmel sind stark ausgeprägt.

Die Sommerkleidung dieses Jahres bestand aus schwarzem

Tuche. Sie war eigentlich gelb vorgesehen, mußte aber ebenfalls

infolge eines Trauerfalles (Anna, Gräfin von Rieneck, Witwe des

Grafen Philipp von Isenburg-Ronneburg, f) schwarz gewählt worden.

Am unteren Rande des Rockes war eine Borte „in leybfarb" be-

festigt; in diesem Falle grün-gelb. Auch der rechte Ärmel war in

„leybfarb" verziert und außerdem mit einer graublauen Stickerei ver-

sehen. Die Devise V. D. N. I. U. entspricht wohl dem lateinischen

Spruche „Verbum Domini Nanst In Dternum", d. h. „Des Herrn

Wort bleibt in Ewigkeit" (vgl. Abb. 14). Bei der „Landgrauische::

Winter Cleydung" des Jahres 1539 können wir zwei wichtige Neue-

rungen beobachten, die für die Kleidung der Folgezeit charakteristisch

werden sollten, nämlich:

1. Der Kampf um den Backenbart war entschieden; der Bart

war „Mode" geworden;

2. die Halskrause wurde eingeführt (spanische Mode).

Es würde zu weit führen, hier darzulegen, welche Kämpfe im

Anfänge des 16. Jahrhunderts um das Schmuckstück des Mannes, den

Backenbart, geführt worden sind. Noch in den zwanziger Jahren des

16. Jahrhunderts war der Männerkopf vollständig weibisch, d. h. man

trug lange, schön gepflegte Haarlocken und pflegte den Bart zu rasieren.

Die Zeit der Reformation schuf auch hierin Wandel. An manchen

Stellen Deutschlands wurde der Vollbart bereits ums Jahr 1520 eingeführt. Vielleicht wurde er in Hessen erst in

dem soeben dargestellten Trachtenbild zur Nachahmung empfohlen. In der ersten Zeit trug man den Bart sehr

lang, später aber auch gestutzt (vgl. Abb. 14 und 15).

Die Halskrause, die wir in Abb. 14 ganz schwach angedeutet sehen konnten, war aus einem leinenen Kragentuch

entstanden, daß man an Stelle des geschlitzten Unterwamskragens trug und am Halse Vorschauen ließ. Zur Zeit der

unverschnittenen Bärte blieb die Halskrause recht klein, in späterer Zeit aber, als man die Bärte gestutzt trug, wurde

sie größer. Im übrigen war die „Landgrauische Winter Cleydung" des Jahres 1539 recht wirkungsvoll. Der Stoff war

schwarz und am rechten Ärmel trug man die „leybfarb". In diesem Falle war sie gold-grün-weiß. Die Devise hatte

sich nicht geändert. Im Jahre 1540 trug man rote Hosen, rote Kappen und graue Tuchröcke. Die „Buben" trugen je

einen „wameß aus Barchen". Zu der Kleidung des Jahres 1545, die in der Urkunde den Namen „... Cleydung Grass

Anthonii d. älteren von Menburg anno 1545" führte, „gab dießmal graf Philips vom Rhineck die farbenn darhan".

Graf Philipp v. Rieneck war der Schwager des Grafen Philipp von Isenburg, des Stifters der Ronneburger Linie.

Philipp von Rieneck wohnte auf der Ronneburg. (Zweites Viertel des 16. Jahrhunderts.) Nach ihm sind auch einige

Zimmer der Ronneburg genannt.

Man trug wieder rote Hosen und Kappen aus „lundisch tuch" und „gro Niclaiser zu Wappen Rock". Wie wir

aus der Abb. 16 entnehmen können, wurde der „Schoßwams" um die Mitte des 16. Jahrhunderts immer kürzer. Er

reichte nunmehr nur noch bis in Höhe des halben Oberschenkels und erhält die Bezeichnung „Wappen Rock". Neu kan:

hinzu, die zweigeteilte Hose und das schiefsitzende, federngeschmückte Barett.

Die „Sommer Cleydung d. Anno 1547 Ist schwarz Färb gewesen Inhalt Jngelegts muster und hatt dieselbige

Grave Wilhelm v. Nassaw katzenelnbogen geben". Die Strümpfe wurden durch rote Strumpfbänder unter und über

dem Knie festgebunden. Die Schrift am Ärmel war weiß und lautete „Wie Gott will". Das äußerlich sichtbare und

kunstvoll geschlungene Strumpfband war durch die Teilung der Hose in Hose und Strümpfe erforderlich geworden.

Das Verdienst, die Hose geteilt und so den Strumpf geschaffen zu haben, spricht man den Landsknechten zu. Jeden-

falls wurde durch diese Teilung das Anziehen der unten sehr engen und oben weiten Hose sehr erleichtert. Andrerseits

ist es auch hinlänglich bekannt, daß die Landsknechte sich recht phantastisch zu kleiden pflegten. Diese Hosenteilung

war auch gleichzeitig die Geburtsstunde der später so beliebten und teueren „Pluderhosen".

Die Winterkleidung des Jahres 1547 war grau. Strumpfband und Devise waren weiß. Die Halskrause fehlte

(Abb. 16).

Die „Sommer Cleydung de Anno 1549 Ist Rott gewesen, vermöge beyliegends Muster Und hat dieselbige

Grave Philipps v. Nassaw Weylburg geben dieweil aber diß Jar der Wolgeborne Anthoni v. Isenburg d. Jung selig

gedechtnus mit tott verschieden, Seindt meines gnedigenHerrn Dhiner Inn schwarze Färb widerumb gecleydet worden."

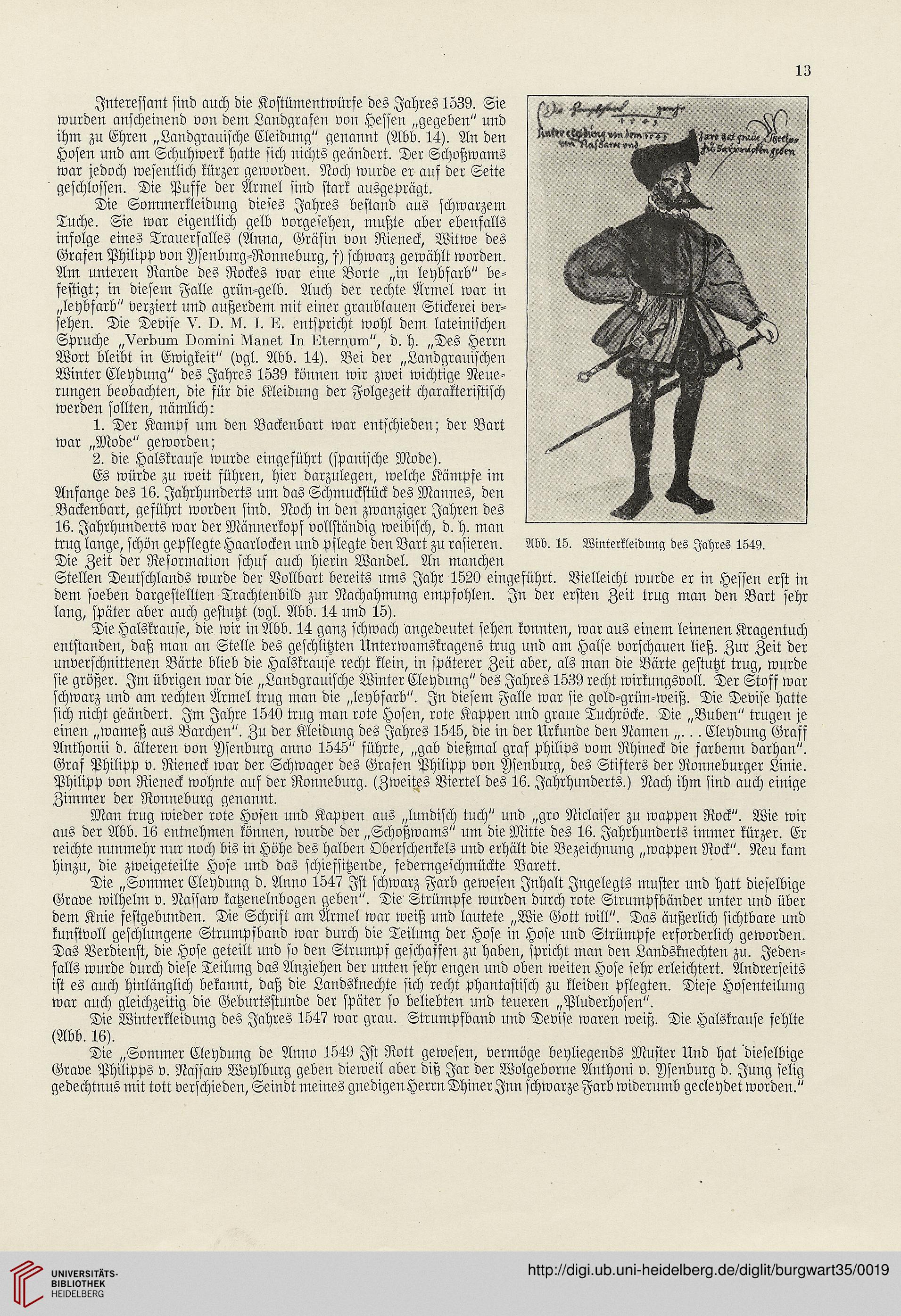

Abb. 15. Winterkleidung des Jahres 1549.

Interessant sind auch die Kostümentwürfe des Jahres 1539. Sie

wurden anscheinend von dem Landgrafen von Hessen „gegeben" und

ihm zu Ehren „Landgrauische Cleidung" genannt (Abb. 14). An den

Hosen und am Schuhwerk hatte sich nichts geändert. Der Schoßwams

war jedoch wesentlich kürzer geworden. Noch wurde er auf der Seite

geschlossen. Die Puffe der Ärmel sind stark ausgeprägt.

Die Sommerkleidung dieses Jahres bestand aus schwarzem

Tuche. Sie war eigentlich gelb vorgesehen, mußte aber ebenfalls

infolge eines Trauerfalles (Anna, Gräfin von Rieneck, Witwe des

Grafen Philipp von Isenburg-Ronneburg, f) schwarz gewählt worden.

Am unteren Rande des Rockes war eine Borte „in leybfarb" be-

festigt; in diesem Falle grün-gelb. Auch der rechte Ärmel war in

„leybfarb" verziert und außerdem mit einer graublauen Stickerei ver-

sehen. Die Devise V. D. N. I. U. entspricht wohl dem lateinischen

Spruche „Verbum Domini Nanst In Dternum", d. h. „Des Herrn

Wort bleibt in Ewigkeit" (vgl. Abb. 14). Bei der „Landgrauische::

Winter Cleydung" des Jahres 1539 können wir zwei wichtige Neue-

rungen beobachten, die für die Kleidung der Folgezeit charakteristisch

werden sollten, nämlich:

1. Der Kampf um den Backenbart war entschieden; der Bart

war „Mode" geworden;

2. die Halskrause wurde eingeführt (spanische Mode).

Es würde zu weit führen, hier darzulegen, welche Kämpfe im

Anfänge des 16. Jahrhunderts um das Schmuckstück des Mannes, den

Backenbart, geführt worden sind. Noch in den zwanziger Jahren des

16. Jahrhunderts war der Männerkopf vollständig weibisch, d. h. man

trug lange, schön gepflegte Haarlocken und pflegte den Bart zu rasieren.

Die Zeit der Reformation schuf auch hierin Wandel. An manchen

Stellen Deutschlands wurde der Vollbart bereits ums Jahr 1520 eingeführt. Vielleicht wurde er in Hessen erst in

dem soeben dargestellten Trachtenbild zur Nachahmung empfohlen. In der ersten Zeit trug man den Bart sehr

lang, später aber auch gestutzt (vgl. Abb. 14 und 15).

Die Halskrause, die wir in Abb. 14 ganz schwach angedeutet sehen konnten, war aus einem leinenen Kragentuch

entstanden, daß man an Stelle des geschlitzten Unterwamskragens trug und am Halse Vorschauen ließ. Zur Zeit der

unverschnittenen Bärte blieb die Halskrause recht klein, in späterer Zeit aber, als man die Bärte gestutzt trug, wurde

sie größer. Im übrigen war die „Landgrauische Winter Cleydung" des Jahres 1539 recht wirkungsvoll. Der Stoff war

schwarz und am rechten Ärmel trug man die „leybfarb". In diesem Falle war sie gold-grün-weiß. Die Devise hatte

sich nicht geändert. Im Jahre 1540 trug man rote Hosen, rote Kappen und graue Tuchröcke. Die „Buben" trugen je

einen „wameß aus Barchen". Zu der Kleidung des Jahres 1545, die in der Urkunde den Namen „... Cleydung Grass

Anthonii d. älteren von Menburg anno 1545" führte, „gab dießmal graf Philips vom Rhineck die farbenn darhan".

Graf Philipp v. Rieneck war der Schwager des Grafen Philipp von Isenburg, des Stifters der Ronneburger Linie.

Philipp von Rieneck wohnte auf der Ronneburg. (Zweites Viertel des 16. Jahrhunderts.) Nach ihm sind auch einige

Zimmer der Ronneburg genannt.

Man trug wieder rote Hosen und Kappen aus „lundisch tuch" und „gro Niclaiser zu Wappen Rock". Wie wir

aus der Abb. 16 entnehmen können, wurde der „Schoßwams" um die Mitte des 16. Jahrhunderts immer kürzer. Er

reichte nunmehr nur noch bis in Höhe des halben Oberschenkels und erhält die Bezeichnung „Wappen Rock". Neu kan:

hinzu, die zweigeteilte Hose und das schiefsitzende, federngeschmückte Barett.

Die „Sommer Cleydung d. Anno 1547 Ist schwarz Färb gewesen Inhalt Jngelegts muster und hatt dieselbige

Grave Wilhelm v. Nassaw katzenelnbogen geben". Die Strümpfe wurden durch rote Strumpfbänder unter und über

dem Knie festgebunden. Die Schrift am Ärmel war weiß und lautete „Wie Gott will". Das äußerlich sichtbare und

kunstvoll geschlungene Strumpfband war durch die Teilung der Hose in Hose und Strümpfe erforderlich geworden.

Das Verdienst, die Hose geteilt und so den Strumpf geschaffen zu haben, spricht man den Landsknechten zu. Jeden-

falls wurde durch diese Teilung das Anziehen der unten sehr engen und oben weiten Hose sehr erleichtert. Andrerseits

ist es auch hinlänglich bekannt, daß die Landsknechte sich recht phantastisch zu kleiden pflegten. Diese Hosenteilung

war auch gleichzeitig die Geburtsstunde der später so beliebten und teueren „Pluderhosen".

Die Winterkleidung des Jahres 1547 war grau. Strumpfband und Devise waren weiß. Die Halskrause fehlte

(Abb. 16).

Die „Sommer Cleydung de Anno 1549 Ist Rott gewesen, vermöge beyliegends Muster Und hat dieselbige

Grave Philipps v. Nassaw Weylburg geben dieweil aber diß Jar der Wolgeborne Anthoni v. Isenburg d. Jung selig

gedechtnus mit tott verschieden, Seindt meines gnedigenHerrn Dhiner Inn schwarze Färb widerumb gecleydet worden."

Abb. 15. Winterkleidung des Jahres 1549.