29

Trotz dieser Aus-

besserungsarbeitenließ

der Zustand des Schlos-

ses sehr zu wünschen

übrig. Die 26 jährige

Besatzungszeit ging an

dem Bari nicht spurlos

vorüber.EinAufatmen

ging durch Land und

Volk, als endlich am

31. Mai 1610 unter

dem Druck Hollands

die letzten feindlichen

Truppen Schloß

Hohenlimburg ver-

ließen und es dem

rechtmäßigen Erben

Konrad Gumprecht

von Bentheim aus-

lieferten. Er bemühte

sich, die Schäden zu

heilen. Ein „Rauch-

haus" wurde 1610 er-

richtet; zu weiteren

Bauten ließ er Holz in

denbenachbarten Mar-

ken schlagen, Kalköfen

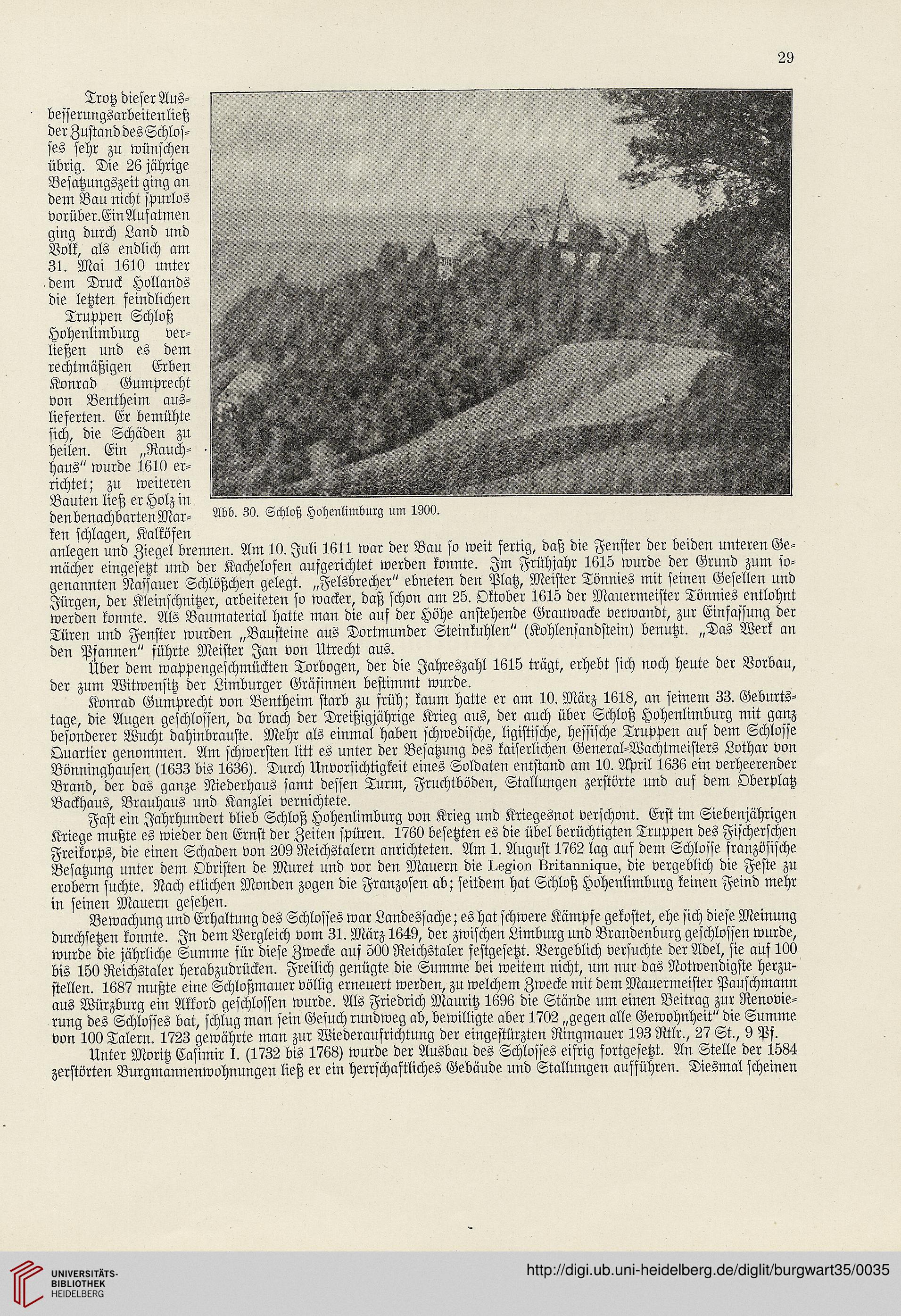

anlegen und Ziegel brennen. Am 10. Juli 1611 war der Bau so weit fertig, daß die Fenster der beiden unteren Ge-

mächer eingesetzt und der Kachelofen aufgerichtet werden konnte. Im Frühjahr 1615 wurde der Grund zum so-

genannten Nassauer Schlößchen gelegt. „Felsbrecher" ebneten den Platz, Meister Tönnies mit seinen Gesellen und

Jürgen, der Kleinschnitzer, arbeiteten so wacker, daß schon am 25. Oktober 1615 der Mauermeister Tönnies entlohnt

werden konnte. Als Baumaterial hatte man die auf der Höhe anstehende Grauwacke verwandt, zur Einfassung der

Türen und Fenster wurden „Bausteine aus Dortmunder Steinkuhlen" (Kohlensandstein) benutzt. „Das Werk an

den Pfannen" führte Meister Jan von Utrecht aus.

Über dem wappengeschmückten Torbogen, der die Jahreszahl 1615 trägt, erhebt sich noch heute der Vorbau,

der zum Witwensitz der Limburger Gräfinnen bestimmt wurde.

Konrad Gumprecht von Bentheim starb zu früh; kaum hatte er am 10. März 1618, an seinem 33. Geburts-

tage, die Augen geschlossen, da brach der Dreißigjährige Krieg aus, der auch über Schloß Hohenlimburg mit ganz

besonderer Wucht dahinbrauste. Mehr als einmal haben schwedische, ligistische, hessische Truppen aus dem Schlosse

Quartier genommen. Am schwersten litt es unter der Besatzung des kaiserlichen General-Wachtmeisters Lothar von

Bönninghausen (1633 bis 1636). Durch Unvorsichtigkeit eines Soldaten entstand am 10. Ahril 1636 ein verheerender

Brand, der das ganze Niederhaus samt dessen Turm, Fruchtböden, Stallungen zerstörte und auf dem Oberplatz

Backhaus, Brauhaus und Kanzlei vernichtete.

Fast ein Jahrhundert blieb Schloß Hohenlimburg von Krieg und Kriegesnot verschont. Erst inr Siebenjährigen

Kriege mußte es wieder den Ernst der Zeiten spüren. 1760 besetzten es die übel berüchtigten Truppen des Fischerschen

Freikorps, die einen Schaden von 209 Reichstalern anrichteten. Am 1. August 1762 lag auf dem Schlosse französische

Besatzung unter dem Obristen de Muret und vor den Mauern die UsZion Lritannigne, die vergeblich die Feste zu

erobern suchte. Nach etlichen Monden zogen die Franzosen ab; seitdem hat Schloß Hohenlimburg keinen Feind mehr

in seinen Mauern gesehen.

Bewachung und Erhaltung des Schlosses war Landessache; es hat schwere Kämpfe gekostet, ehe sich diese Meinung

durchsetzen konnte. In dem Vergleich vom 31. März 1649, der zwischen Limburg und Brandenburg geschlossen wurde,

wurde die jährliche Summe für diese Zwecke aus 500 Reichstaler festgesetzt. Vergeblich versuchte der Adel, sie auf 100

bis 150 Reichstaler herabzudrücken. Freilich genügte die Summe bei weitem nicht, um nur das Notwendigste herzu-

stellen. 1687 mußte eine Schloßmauer völlig erneuert werden, zu welchem Zwecke mit dem Mauermeister Pauschmann

aus Würzburg ein Akkord geschlossen wurde. Als Friedrich Mauritz 1696 die Stände um einen Beitrag zur Renovie-

rung des Schlosses bat, schlug man sein Gesuch rundweg ab, bewilligte aber 1702 „gegen alle Gewohnheit" die Summe

von 100 Talern. 1723 gewährte man zur Wiederaufrichtung der eingestürzten Ringmauer 193 Rtlr., 27 St., 9 Pf.

Unter Moritz Casimir I. (1732 bis 1768) wurde der Ausbau des Schlosses eifrig fortgesetzt. An Stelle der 1584

zerstörten Burgmannenwohnungen ließ er ein herrschaftliches Gebäude und Stallungen aufführen. Diesmal scheinen

Trotz dieser Aus-

besserungsarbeitenließ

der Zustand des Schlos-

ses sehr zu wünschen

übrig. Die 26 jährige

Besatzungszeit ging an

dem Bari nicht spurlos

vorüber.EinAufatmen

ging durch Land und

Volk, als endlich am

31. Mai 1610 unter

dem Druck Hollands

die letzten feindlichen

Truppen Schloß

Hohenlimburg ver-

ließen und es dem

rechtmäßigen Erben

Konrad Gumprecht

von Bentheim aus-

lieferten. Er bemühte

sich, die Schäden zu

heilen. Ein „Rauch-

haus" wurde 1610 er-

richtet; zu weiteren

Bauten ließ er Holz in

denbenachbarten Mar-

ken schlagen, Kalköfen

anlegen und Ziegel brennen. Am 10. Juli 1611 war der Bau so weit fertig, daß die Fenster der beiden unteren Ge-

mächer eingesetzt und der Kachelofen aufgerichtet werden konnte. Im Frühjahr 1615 wurde der Grund zum so-

genannten Nassauer Schlößchen gelegt. „Felsbrecher" ebneten den Platz, Meister Tönnies mit seinen Gesellen und

Jürgen, der Kleinschnitzer, arbeiteten so wacker, daß schon am 25. Oktober 1615 der Mauermeister Tönnies entlohnt

werden konnte. Als Baumaterial hatte man die auf der Höhe anstehende Grauwacke verwandt, zur Einfassung der

Türen und Fenster wurden „Bausteine aus Dortmunder Steinkuhlen" (Kohlensandstein) benutzt. „Das Werk an

den Pfannen" führte Meister Jan von Utrecht aus.

Über dem wappengeschmückten Torbogen, der die Jahreszahl 1615 trägt, erhebt sich noch heute der Vorbau,

der zum Witwensitz der Limburger Gräfinnen bestimmt wurde.

Konrad Gumprecht von Bentheim starb zu früh; kaum hatte er am 10. März 1618, an seinem 33. Geburts-

tage, die Augen geschlossen, da brach der Dreißigjährige Krieg aus, der auch über Schloß Hohenlimburg mit ganz

besonderer Wucht dahinbrauste. Mehr als einmal haben schwedische, ligistische, hessische Truppen aus dem Schlosse

Quartier genommen. Am schwersten litt es unter der Besatzung des kaiserlichen General-Wachtmeisters Lothar von

Bönninghausen (1633 bis 1636). Durch Unvorsichtigkeit eines Soldaten entstand am 10. Ahril 1636 ein verheerender

Brand, der das ganze Niederhaus samt dessen Turm, Fruchtböden, Stallungen zerstörte und auf dem Oberplatz

Backhaus, Brauhaus und Kanzlei vernichtete.

Fast ein Jahrhundert blieb Schloß Hohenlimburg von Krieg und Kriegesnot verschont. Erst inr Siebenjährigen

Kriege mußte es wieder den Ernst der Zeiten spüren. 1760 besetzten es die übel berüchtigten Truppen des Fischerschen

Freikorps, die einen Schaden von 209 Reichstalern anrichteten. Am 1. August 1762 lag auf dem Schlosse französische

Besatzung unter dem Obristen de Muret und vor den Mauern die UsZion Lritannigne, die vergeblich die Feste zu

erobern suchte. Nach etlichen Monden zogen die Franzosen ab; seitdem hat Schloß Hohenlimburg keinen Feind mehr

in seinen Mauern gesehen.

Bewachung und Erhaltung des Schlosses war Landessache; es hat schwere Kämpfe gekostet, ehe sich diese Meinung

durchsetzen konnte. In dem Vergleich vom 31. März 1649, der zwischen Limburg und Brandenburg geschlossen wurde,

wurde die jährliche Summe für diese Zwecke aus 500 Reichstaler festgesetzt. Vergeblich versuchte der Adel, sie auf 100

bis 150 Reichstaler herabzudrücken. Freilich genügte die Summe bei weitem nicht, um nur das Notwendigste herzu-

stellen. 1687 mußte eine Schloßmauer völlig erneuert werden, zu welchem Zwecke mit dem Mauermeister Pauschmann

aus Würzburg ein Akkord geschlossen wurde. Als Friedrich Mauritz 1696 die Stände um einen Beitrag zur Renovie-

rung des Schlosses bat, schlug man sein Gesuch rundweg ab, bewilligte aber 1702 „gegen alle Gewohnheit" die Summe

von 100 Talern. 1723 gewährte man zur Wiederaufrichtung der eingestürzten Ringmauer 193 Rtlr., 27 St., 9 Pf.

Unter Moritz Casimir I. (1732 bis 1768) wurde der Ausbau des Schlosses eifrig fortgesetzt. An Stelle der 1584

zerstörten Burgmannenwohnungen ließ er ein herrschaftliches Gebäude und Stallungen aufführen. Diesmal scheinen