6

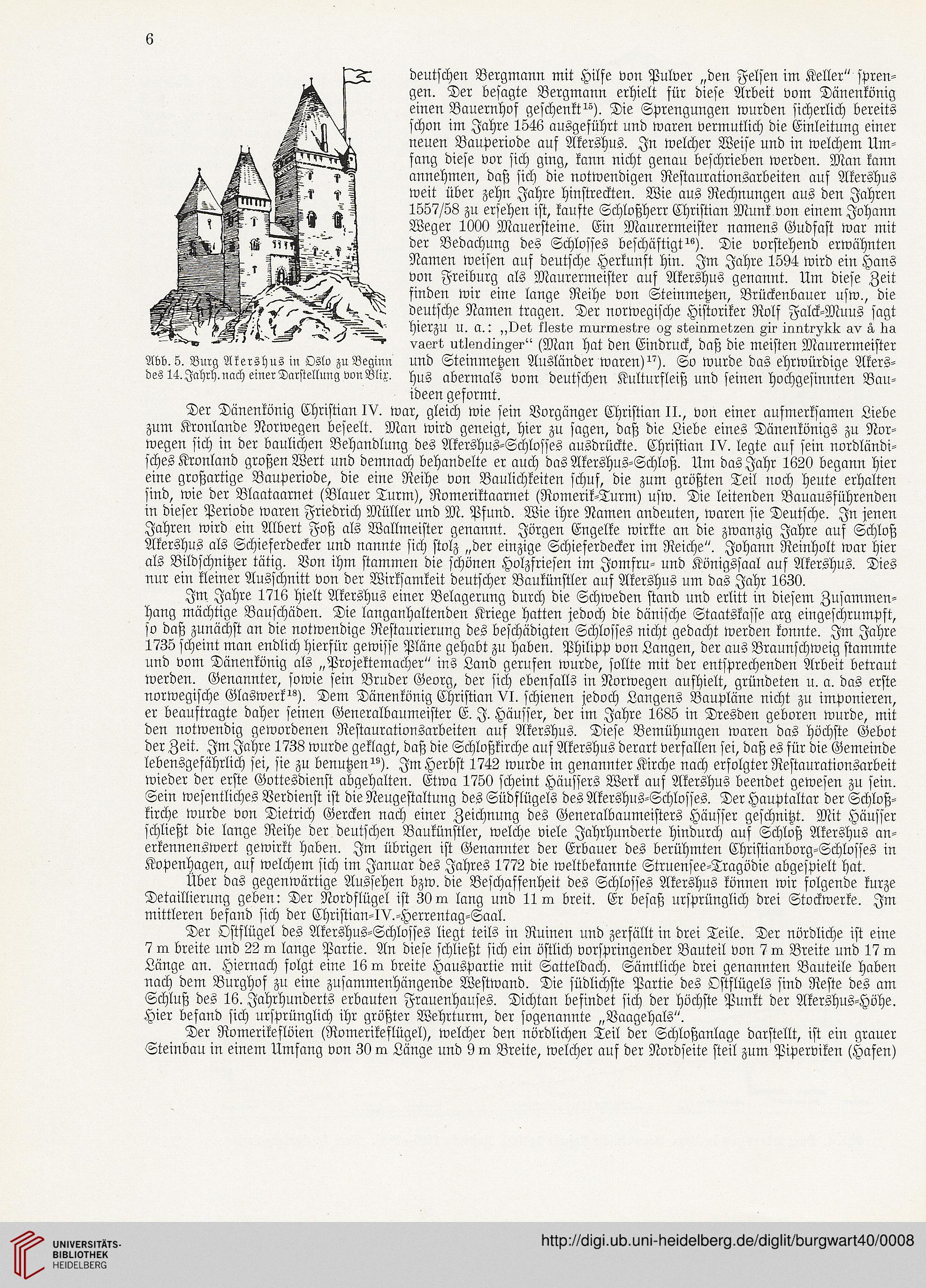

Abb. 5. Burg Akershus in Oslo zu Beginn

des 14.Jahrh.nach einer Darstellung vonBlix.

deutschen Bergmann mit Hilfe von Pulver „den Felsen im Keller" spren-

gen. Der besagte Bergmann erhielt für diese Arbeit vom Dänenkönig

einen Bauernhof geschenkt^). Die Sprengungen wurden sicherlich bereits

schon im Jahre 1546 ausgeführt und waren vermutlich die Einleitung einer

neuen Bauperiode auf Akershus. In welcher Weise und in welchem Um-

fang diese vor sich ging, kann nicht genau beschrieben werden. Man kann

annehmen, daß sich die notwendigen Restaurationsarbeiten auf Akershus

weit über zehn Jahre hinstreckten. Wie aus Rechnungen aus den Jahren

1557/58 zu ersehen ist, kaufte Schloßherr Christian Munk von einem Johann

Weger 1000 Mauersteine. Ein Maurermeister namens Gudfast war mit

der Bedachung des Schlosses beschäftigt^). Die vorstehend erwähnten

Namen weisen auf deutsche Herkunft hin. Im Jahre 1594 wird ein Hans

von Freiburg als Maurermeister auf Akershus genannt. Um diese Zeit

finden wir eine lange Reihe von Steinmetzen, Brückenbauer usw., die

deutsche Namen tragen. Der norwegische Historiker Rolf Falck-Muus sagt

hierzu u. a.: „Ost Ilssts inurinsstrs OA stsininstMii Air iiiiitr^üü av L Im

vasrt utlsintiuAsr" (Man hat den Eindruck, daß die meisten Maurermeister

und Steinmetzen Ausländer waren) So wurde das ehrwürdige Akers-

hus abermals vom deutschen Kulturfleiß und seinen hochgesinnten Bau-

ideen geformt.

Der Dänenkönig Christian IV. war, gleich wie sein Vorgänger Christian II., von einer aufmerksamen Liebe

zum Kronlande Norwegen beseelt. Man wird geneigt, hier zu sagen, daß die Liebe eines Dänenkönigs zu Nor-

wegen sich in der baulichen Behandlung des Akershus-Schlosses ausdrückte. Christian IV. legte aus sein nordländi-

sches Kronland großen Wert und demnach behandelte er auch dasAkershus-Schloß. Um das Jahr 1620 begann hier

eine großartige Bauperiode, die eine Reihe von Baulichkeiten schuf, die zum größten Teil noch heute erhalten

sind, wie der Blaataarnet (Blauer Turm), Romeriktaarnet (Romerik-Turm) usw. Die leitenden Bauausführenden

in dieser Periode waren Friedrich Müller und M. Pfund. Wie ihre Namen andeuten, waren sie Deutsche. In jenen

Jahren wird ein Albert Foß als Wallmeister genannt. Jörgen Engelke wirkte an die zwanzig Jahre auf Schloß

Akershus als Schieferdecker und nannte sich stolz „der einzige Schieferdecker im Reiche". Johann Reinholt war hier

als Bildschnitzer tätig. Von ihm stammen die schönen Holzfriesen im Jomfru- und Königssaal auf Akershus. Dies

nur ein kleiner Ausschnitt von der Wirksamkeit deutscher Baukünstler auf Akershus um das Jahr 1630.

Im Jahre 1716 hielt Akershus einer Belagerung durch die Schweden stand und erlitt in diesem Zusammen-

hang mächtige Bauschäden. Die langanhaltenden Kriege hatten jedoch die dänische Staatskasse arg eingeschrumpft,

so daß zunächst an die notwendige Restaurierung des beschädigten Schlosses nicht gedacht werden konnte. Im Jahre

1735 scheint man endlich hierfür gewisse Pläne gehabt zu haben. Philipp von Langen, der aus Braunschweig stammte

und vom Dänenkönig als „Projektemacher" ins Land gerufen wurde, sollte mit der entsprechenden Arbeit betraut

werden. Genannter, sowie sein Bruder Georg, der sich ebenfalls in Norwegen aufhielt, gründeten u. a. das erste

norwegische Glaswerk^). Dem Dänenkönig Christian VI. schienen jedoch Langens Baupläne nicht zu imponieren,

er beauftragte daher seinen Generalbaumeister E. I. Häusser, der im Jahre 1685 in Dresden geboren wurde, mit

den notwendig gewordenen Restaurationsarbeiten auf Akershus. Diese Bemühungen waren das höchste Gebot

der Zeit. Im Jahre 1738 wurde geklagt, daß die Schloßkirche auf Akershus derart verfallen sei, daß es für die Gemeinde

lebensgefährlich sei, sie zu benutzen^). Im Herbst 1742 wurde in genannter Kirche nach erfolgter Restaurationsarbeit

wieder der erste Gottesdienst abgehalten. Etwa 1750 scheint Häussers Werk auf Akershus beendet gewesen zu sein.

Sein wesentliches Verdienst ist die Neugestaltung des Südflügels des Akershus-Schlosses. Der Hauptaltar der Schloß-

kirche wurde von Dietrich Gercken nach einer Zeichnung des Generalbaumeisters Häusser geschnitzt. Mit Häusser

schließt die lange Reihe der deutschen Baukünstler, welche viele Jahrhunderte hindurch auf Schloß Akershus an-

erkennenswert gewirkt haben. Im übrigen ist Genannter der Erbauer des berühmten Christianborg-Schlosses in

Kopenhagen, auf welchem sich im Januar des Jahres 1772 die weltbekannte Struensee-Tragödie abgespielt hat.

Über das gegenwärtige Aussehen bzw. die Beschaffenheit des Schlosses Akershus können wir folgende kurze

Detaillierung geben: Der Nordflügel ist 30 in lang und 11 in breit. Er besaß ursprünglich drei Stockwerke. Im

mittleren befand sich der Christian-IV.-Herrentag-Saal.

Der Ostflügel des Akershus-Schlosses liegt teils in Ruinen und zerfällt in drei Teile. Der nördliche ist eine

7 in breite und 22 in lange Partie. An diese schließt sich ein östlich vorspringender Bauteil von 7 in Breite und 17 in

Länge an. Hiernach folgt eine 16 in breite Hauspartie mit Satteldach. Sämtliche drei genannten Bauteile haben

nach dem Burghof zu eine zusammenhängende Westwand. Die südlichste Partie des Ostflügels sind Reste des am

Schluß des 16. Jahrhunderts erbauten Frauenhauses. Dichtan befindet sich der höchste Punkt der Akershus-Höhe.

Hier befand sich ursprünglich ihr größter Wehrturm, der sogenannte „Vaagehals".

Der Romerikeflöien (Romerikeflügel), welcher den nördlichen Teil der Schloßanlage darstellt, ist ein grauer

Steinbau in einem Ümfang von 30 rn Länge und 9 in Breite, welcher auf der Nordseite steil zum Piperviken (Hasen)

Abb. 5. Burg Akershus in Oslo zu Beginn

des 14.Jahrh.nach einer Darstellung vonBlix.

deutschen Bergmann mit Hilfe von Pulver „den Felsen im Keller" spren-

gen. Der besagte Bergmann erhielt für diese Arbeit vom Dänenkönig

einen Bauernhof geschenkt^). Die Sprengungen wurden sicherlich bereits

schon im Jahre 1546 ausgeführt und waren vermutlich die Einleitung einer

neuen Bauperiode auf Akershus. In welcher Weise und in welchem Um-

fang diese vor sich ging, kann nicht genau beschrieben werden. Man kann

annehmen, daß sich die notwendigen Restaurationsarbeiten auf Akershus

weit über zehn Jahre hinstreckten. Wie aus Rechnungen aus den Jahren

1557/58 zu ersehen ist, kaufte Schloßherr Christian Munk von einem Johann

Weger 1000 Mauersteine. Ein Maurermeister namens Gudfast war mit

der Bedachung des Schlosses beschäftigt^). Die vorstehend erwähnten

Namen weisen auf deutsche Herkunft hin. Im Jahre 1594 wird ein Hans

von Freiburg als Maurermeister auf Akershus genannt. Um diese Zeit

finden wir eine lange Reihe von Steinmetzen, Brückenbauer usw., die

deutsche Namen tragen. Der norwegische Historiker Rolf Falck-Muus sagt

hierzu u. a.: „Ost Ilssts inurinsstrs OA stsininstMii Air iiiiitr^üü av L Im

vasrt utlsintiuAsr" (Man hat den Eindruck, daß die meisten Maurermeister

und Steinmetzen Ausländer waren) So wurde das ehrwürdige Akers-

hus abermals vom deutschen Kulturfleiß und seinen hochgesinnten Bau-

ideen geformt.

Der Dänenkönig Christian IV. war, gleich wie sein Vorgänger Christian II., von einer aufmerksamen Liebe

zum Kronlande Norwegen beseelt. Man wird geneigt, hier zu sagen, daß die Liebe eines Dänenkönigs zu Nor-

wegen sich in der baulichen Behandlung des Akershus-Schlosses ausdrückte. Christian IV. legte aus sein nordländi-

sches Kronland großen Wert und demnach behandelte er auch dasAkershus-Schloß. Um das Jahr 1620 begann hier

eine großartige Bauperiode, die eine Reihe von Baulichkeiten schuf, die zum größten Teil noch heute erhalten

sind, wie der Blaataarnet (Blauer Turm), Romeriktaarnet (Romerik-Turm) usw. Die leitenden Bauausführenden

in dieser Periode waren Friedrich Müller und M. Pfund. Wie ihre Namen andeuten, waren sie Deutsche. In jenen

Jahren wird ein Albert Foß als Wallmeister genannt. Jörgen Engelke wirkte an die zwanzig Jahre auf Schloß

Akershus als Schieferdecker und nannte sich stolz „der einzige Schieferdecker im Reiche". Johann Reinholt war hier

als Bildschnitzer tätig. Von ihm stammen die schönen Holzfriesen im Jomfru- und Königssaal auf Akershus. Dies

nur ein kleiner Ausschnitt von der Wirksamkeit deutscher Baukünstler auf Akershus um das Jahr 1630.

Im Jahre 1716 hielt Akershus einer Belagerung durch die Schweden stand und erlitt in diesem Zusammen-

hang mächtige Bauschäden. Die langanhaltenden Kriege hatten jedoch die dänische Staatskasse arg eingeschrumpft,

so daß zunächst an die notwendige Restaurierung des beschädigten Schlosses nicht gedacht werden konnte. Im Jahre

1735 scheint man endlich hierfür gewisse Pläne gehabt zu haben. Philipp von Langen, der aus Braunschweig stammte

und vom Dänenkönig als „Projektemacher" ins Land gerufen wurde, sollte mit der entsprechenden Arbeit betraut

werden. Genannter, sowie sein Bruder Georg, der sich ebenfalls in Norwegen aufhielt, gründeten u. a. das erste

norwegische Glaswerk^). Dem Dänenkönig Christian VI. schienen jedoch Langens Baupläne nicht zu imponieren,

er beauftragte daher seinen Generalbaumeister E. I. Häusser, der im Jahre 1685 in Dresden geboren wurde, mit

den notwendig gewordenen Restaurationsarbeiten auf Akershus. Diese Bemühungen waren das höchste Gebot

der Zeit. Im Jahre 1738 wurde geklagt, daß die Schloßkirche auf Akershus derart verfallen sei, daß es für die Gemeinde

lebensgefährlich sei, sie zu benutzen^). Im Herbst 1742 wurde in genannter Kirche nach erfolgter Restaurationsarbeit

wieder der erste Gottesdienst abgehalten. Etwa 1750 scheint Häussers Werk auf Akershus beendet gewesen zu sein.

Sein wesentliches Verdienst ist die Neugestaltung des Südflügels des Akershus-Schlosses. Der Hauptaltar der Schloß-

kirche wurde von Dietrich Gercken nach einer Zeichnung des Generalbaumeisters Häusser geschnitzt. Mit Häusser

schließt die lange Reihe der deutschen Baukünstler, welche viele Jahrhunderte hindurch auf Schloß Akershus an-

erkennenswert gewirkt haben. Im übrigen ist Genannter der Erbauer des berühmten Christianborg-Schlosses in

Kopenhagen, auf welchem sich im Januar des Jahres 1772 die weltbekannte Struensee-Tragödie abgespielt hat.

Über das gegenwärtige Aussehen bzw. die Beschaffenheit des Schlosses Akershus können wir folgende kurze

Detaillierung geben: Der Nordflügel ist 30 in lang und 11 in breit. Er besaß ursprünglich drei Stockwerke. Im

mittleren befand sich der Christian-IV.-Herrentag-Saal.

Der Ostflügel des Akershus-Schlosses liegt teils in Ruinen und zerfällt in drei Teile. Der nördliche ist eine

7 in breite und 22 in lange Partie. An diese schließt sich ein östlich vorspringender Bauteil von 7 in Breite und 17 in

Länge an. Hiernach folgt eine 16 in breite Hauspartie mit Satteldach. Sämtliche drei genannten Bauteile haben

nach dem Burghof zu eine zusammenhängende Westwand. Die südlichste Partie des Ostflügels sind Reste des am

Schluß des 16. Jahrhunderts erbauten Frauenhauses. Dichtan befindet sich der höchste Punkt der Akershus-Höhe.

Hier befand sich ursprünglich ihr größter Wehrturm, der sogenannte „Vaagehals".

Der Romerikeflöien (Romerikeflügel), welcher den nördlichen Teil der Schloßanlage darstellt, ist ein grauer

Steinbau in einem Ümfang von 30 rn Länge und 9 in Breite, welcher auf der Nordseite steil zum Piperviken (Hasen)