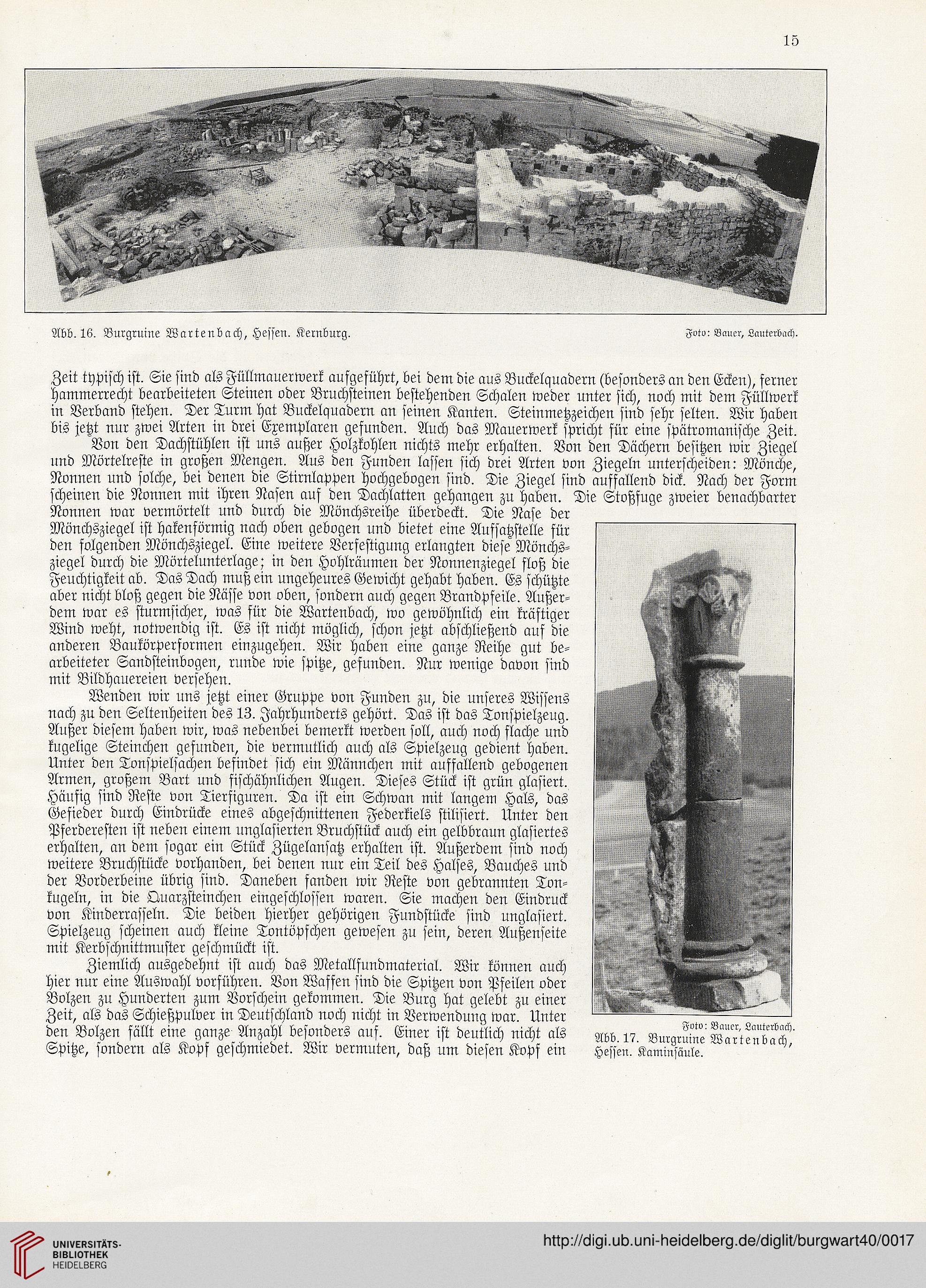

Abb, 16. Burgruine Wartenbach, Hessen. Kernburg. M": Bauer, Lauterbach.

Zeit typisch ist. Sie sind als Füllmauerwerk aufgeführt, bei dem die aus Buckelquadern (besonders an den Ecken), ferner

hammerrecht bearbeiteten Steinen oder Bruchsteinen bestehenden Schalen weder unter sich, noch mit dem Füllwerk

in Verband stehen. Der Turm hat Buckelquadern an seinen Kanten. Steinmetzzeichen sind sehr selten. Wir haben

bis jetzt nur zwei Arten in drei Exemplaren gefunden. Auch das Mauerwerk spricht für eine spätromanische Zeit.

Von den Dachstühlen ist uns außer Holzkohlen nichts mehr erhalten. Von den Dächern besitzen wir Ziegel

und Mörtelreste in großen Mengen. Aus den Funden lassen sich drei Arten von Ziegeln unterscheiden: Mönche,

Nonnen und solche, bei denen die Stirnlappen hochgebogen sind. Die Ziegel sind auffallend dick. Nach der Form

scheinen die Nonnen mit ihren Nasen auf den Dachlatten gehangen zu haben. Die Stoßfuge zweier benachbarter

Nonnen war vermörtelt und durch die Mönchsreihe überdeckt. Die Nase der

Mönchsziegel ist hakenförmig nach oben gebogen und bietet eine Aufsatzstelle für

den folgenden Mönchsziegel. Eine weitere Verfestigung erlangten diese Mönchs-

ziegel durch die Mörtelunterlage; in den Hohlräumen der Nonnenziegel floß die

Feuchtigkeit ab. Das Dach muß ein ungeheures Gewicht gehabt haben. Es schützte

aber nicht bloß gegen die Nässe von oben, sondern auch gegen Brandpfeile. Außer-

dem war es sturmsicher, was für die Wartenbach, wo gewöhnlich ein kräftiger

Wind weht, notwendig ist. Es ist nicht möglich, schon jetzt abschließend auf die

anderen Baukörperformen einzugehen. Wir haben eine ganze Reihe gut be-

arbeiteter Sandsteinbogen, runde wie spitze, gefunden. Nur wenige davon sind

mit Bildhauereien versehen.

Wenden wir uns jetzt einer Gruppe von Funden zu, die unseres Wissens

nach zu den Seltenheiten des 13. Jahrhunderts gehört. Das ist das Tonspielzeug.

Außer diesem haben wir, was nebenbei bemerkt werden soll, auch noch flache und

kugelige Steinchen gefunden, die vermutlich auch als Spielzeug gedient haben.

Unter den Tonspielsachen befindet sich ein Männchen mit auffallend gebogenen

Armen, großem Bart und fischähnlichen Augen. Dieses Stück ist grün glasiert.

Häufig sind Reste von Tierfiguren. Da ist ein Schwan mit langem Hals, das

Gefieder durch Eindrücke eines abgeschnittenen Federkiels stilisiert. Unter den

Pferderesten ist neben einem unglasierten Bruchstück auch ein gelbbraun glasiertes

erhalten, an dem sogar ein Stück Zügelansatz erhalten ist. Außerdem sind noch

weitere Bruchstücke vorhanden, bei denen nur ein Teil des Halses, Bauches und

der Vorderbeine übrig sind. Daneben fanden wir Reste von gebrannten Ton-

kugeln, in die Quarzsteinchen eingeschlossen waren. Sie machen den Eindruck

von Kinderrasseln. Die beiden hierher gehörigen Fundstücke sind unglasiert.

Spielzeug scheinen auch kleiue Tontöpfchen gewesen zu sein, deren Außenseite

mit Kerbschnittmuster geschmückt ist.

Ziemlich ausgedehnt ist auch das Metallfundmaterial. Wir können auch

hier nur eine Auswahl vorführen. Von Waffen sind die Spitzen von Pfeilen oder

Bolzen zu Hunderten zum Vorschein gekommen. Die Burg hat gelebt zu einer

Zeit, als das Schießpulver in Deutschland noch nicht in Verwendung war. Unter

den Bolzen fällt eine ganze Anzahl besonders auf. Einer ist deutlich nicht als Mb. 17. Burgrilwe Wartenba'ch'

Spitze, sondern als Kopf geschmiedet. Wir vermuten, daß um diesen Kopf ein Hessen. Kaminsäule. ^ ^