16

pechgetränkter Bausch gebunden werden

konnte. Es handelt sich wahrscheinlich

um einen Brandpfeil. Andere Spitzen

sind doppelt oder dreifach so schwer wie

die normalen. In diesen Fällen wird

es sich um Geschosse handeln, die durch

Wurfmaschinen geschleudert wurden.

Sehr reichhaltig ist unser Messerinven-

tar. Es sind bis jetzt ungefähr sieben

Dutzend der verschiedensten Messerfor-

men zutage gekommen, von denen der

größte Teil ziemlich erhalten ist. Die

Messer waren je nach Verwendungs-

zweck verschieden gestaltet. Bei den

Rasiermessern ist das eine Ende hörn-

chensörmig gebogen. Die Schlachtmesser

haben gekehlte Klingen, bei den Obstbau-

messern ist die Spitze vorgebogen, bei

den Hufmessern ist das Ende etwas ver-

breitert. Ein Wildhaumesser ist sehr gut

erhalten, sogar mit den Nieten, durch die die Holzschalen des Griffes gehalten wurden. Es zeigt sich übrigens, daß bei

den Stücken, die bei dem Zerstörungsbrand geglüht worden sind, der Rost nur in dünner Lage angesetzt hat.

Übergehen wir das reiche Fundinventar an Küchengeräten, Fleischgabeln, Nußknackern, Werkzeugen, Loch-

sägen, Meißeln, Beilen, Hackmessern, Pflugsechen, großen Hohl- und Steckschlüsseln mit oft bizarren Schlüsselreitern

romanischen Charakters, Truhenschlüsseln, Schloßteilen, Gürtel- und Pferdegeschirrschnallen, und wenden wir uns

den Hufeisen und Sporen zu. Wir haben Hufeisen gefunden für Pferde und für Esel. Auch die Pferdehufeisen sind

auffallend klein und können unmöglich zu schweren Pferden gehört haben. Die Griffe sind zum kleinsten Teil durch

flache Umbiegung der Hufeisenenden hergestellt. Meistens sind diese Enden seitlich hoch angeschmiedet. An den

Stellen, wo in dem Hufeisen die Nagellöcher eingelassen sind, wölbt sich die Außenseite des Hufeisens wellenlinien-

förmig vor. In den Hufeisen stecken zumeist noch die Hufnägel. Das ist ein sicherer Beweis dafür, daß die Tiere, die

diese Eisen getragen haben, bei der Zerstörung zugrunde gegangen sind. Von den Sporen sind Rädchen- wie Dorn-

sporen erhalten. Sie kommen in zwei Gruppen vor: die flachen Sporen, wie sie der romanischen Zeit eigentümlich

sind, und die hochgekrümmten Sporen der ausgehenden Stauferzeit. Auch die Verbindungsstücke zur Befestigung

der Sporen sind in einzelnen Belegen aufgefunden worden.

Besonderes Interesse erwecken die Bronzen. An erster Stelle steht ein kleines Wappenschildchen, das gold-

patiniert und mit dem Wappen der von Wartenberg bemalt ist. Aus diesem Rüstungsanhänger lassen sich die Farben

des Geschlechts deutlich erkennen: Auf blauem Grund ein links hochsteigender silberner Schrägbalken. Im rechten

oberen Feld ist vermutlich ein goldener Stern aus-

gespart. An dieser Stelle ist das Wappen stark an-

gewittert und daher schlecht deutbar. Wir über-

gehen die übrigen Bronzefunde, die in der Haupt-

sache Schmuck von Pferdegeschirren waren. Aus

diesem Grunde sind die meisten Stückchen mit

Gold belegt. Wir wenden uns jetzt den Edel-

metallfunden zu.

Vor dem inneren Tor hatten wir im vorigen

Jahre ein kleines Silberblättchen gefunden, eben-

falls goldpatiniert, auf dem das Monogramm

Christi in Verbindung mit einem Doppelkreuz und

zwei Erdkugeln eingraviert ist. Anscheinend handelt

es sich um ein Amulett. — Von besonderer Wich-

tigkeit sind natürlich die Münzfunde. In einem

Keller nahe dem Außentor haben wir vor einigen

Wochen sechs Brakteaten gefunden, wovon drei

gut erhalten sind. Sie stammen von den Fuldaer

Äbten Heinrich von Erthal und Bertho von Leip-

holtz. Unter den übrigen - - brandgeschädigten —

Abb. 19. Burgruine Wartenbach, Hessen. Foto:Bauer,Lauterbach. Brakteaten ist ein hessischer aus der Münzstätte

Mauerwerk am Stumpf des Bergfriedes. Alsfeld und aus der Zerstörungszeit der Burg

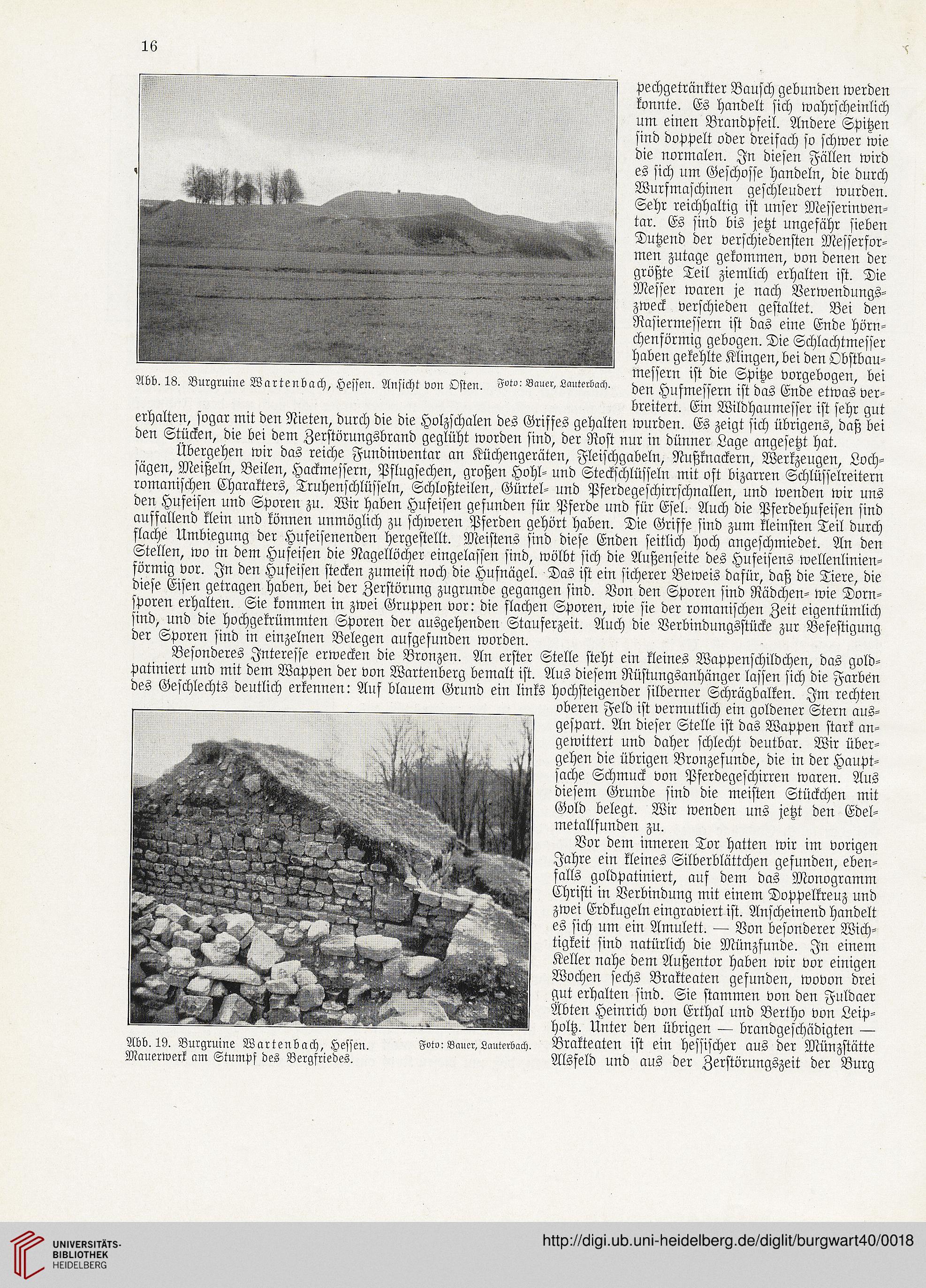

Abb. 18. Burgruine Wartenbach, Hessen. Ansicht von Osten. Foto: Bauer, Lauterbach.

pechgetränkter Bausch gebunden werden

konnte. Es handelt sich wahrscheinlich

um einen Brandpfeil. Andere Spitzen

sind doppelt oder dreifach so schwer wie

die normalen. In diesen Fällen wird

es sich um Geschosse handeln, die durch

Wurfmaschinen geschleudert wurden.

Sehr reichhaltig ist unser Messerinven-

tar. Es sind bis jetzt ungefähr sieben

Dutzend der verschiedensten Messerfor-

men zutage gekommen, von denen der

größte Teil ziemlich erhalten ist. Die

Messer waren je nach Verwendungs-

zweck verschieden gestaltet. Bei den

Rasiermessern ist das eine Ende hörn-

chensörmig gebogen. Die Schlachtmesser

haben gekehlte Klingen, bei den Obstbau-

messern ist die Spitze vorgebogen, bei

den Hufmessern ist das Ende etwas ver-

breitert. Ein Wildhaumesser ist sehr gut

erhalten, sogar mit den Nieten, durch die die Holzschalen des Griffes gehalten wurden. Es zeigt sich übrigens, daß bei

den Stücken, die bei dem Zerstörungsbrand geglüht worden sind, der Rost nur in dünner Lage angesetzt hat.

Übergehen wir das reiche Fundinventar an Küchengeräten, Fleischgabeln, Nußknackern, Werkzeugen, Loch-

sägen, Meißeln, Beilen, Hackmessern, Pflugsechen, großen Hohl- und Steckschlüsseln mit oft bizarren Schlüsselreitern

romanischen Charakters, Truhenschlüsseln, Schloßteilen, Gürtel- und Pferdegeschirrschnallen, und wenden wir uns

den Hufeisen und Sporen zu. Wir haben Hufeisen gefunden für Pferde und für Esel. Auch die Pferdehufeisen sind

auffallend klein und können unmöglich zu schweren Pferden gehört haben. Die Griffe sind zum kleinsten Teil durch

flache Umbiegung der Hufeisenenden hergestellt. Meistens sind diese Enden seitlich hoch angeschmiedet. An den

Stellen, wo in dem Hufeisen die Nagellöcher eingelassen sind, wölbt sich die Außenseite des Hufeisens wellenlinien-

förmig vor. In den Hufeisen stecken zumeist noch die Hufnägel. Das ist ein sicherer Beweis dafür, daß die Tiere, die

diese Eisen getragen haben, bei der Zerstörung zugrunde gegangen sind. Von den Sporen sind Rädchen- wie Dorn-

sporen erhalten. Sie kommen in zwei Gruppen vor: die flachen Sporen, wie sie der romanischen Zeit eigentümlich

sind, und die hochgekrümmten Sporen der ausgehenden Stauferzeit. Auch die Verbindungsstücke zur Befestigung

der Sporen sind in einzelnen Belegen aufgefunden worden.

Besonderes Interesse erwecken die Bronzen. An erster Stelle steht ein kleines Wappenschildchen, das gold-

patiniert und mit dem Wappen der von Wartenberg bemalt ist. Aus diesem Rüstungsanhänger lassen sich die Farben

des Geschlechts deutlich erkennen: Auf blauem Grund ein links hochsteigender silberner Schrägbalken. Im rechten

oberen Feld ist vermutlich ein goldener Stern aus-

gespart. An dieser Stelle ist das Wappen stark an-

gewittert und daher schlecht deutbar. Wir über-

gehen die übrigen Bronzefunde, die in der Haupt-

sache Schmuck von Pferdegeschirren waren. Aus

diesem Grunde sind die meisten Stückchen mit

Gold belegt. Wir wenden uns jetzt den Edel-

metallfunden zu.

Vor dem inneren Tor hatten wir im vorigen

Jahre ein kleines Silberblättchen gefunden, eben-

falls goldpatiniert, auf dem das Monogramm

Christi in Verbindung mit einem Doppelkreuz und

zwei Erdkugeln eingraviert ist. Anscheinend handelt

es sich um ein Amulett. — Von besonderer Wich-

tigkeit sind natürlich die Münzfunde. In einem

Keller nahe dem Außentor haben wir vor einigen

Wochen sechs Brakteaten gefunden, wovon drei

gut erhalten sind. Sie stammen von den Fuldaer

Äbten Heinrich von Erthal und Bertho von Leip-

holtz. Unter den übrigen - - brandgeschädigten —

Abb. 19. Burgruine Wartenbach, Hessen. Foto:Bauer,Lauterbach. Brakteaten ist ein hessischer aus der Münzstätte

Mauerwerk am Stumpf des Bergfriedes. Alsfeld und aus der Zerstörungszeit der Burg

Abb. 18. Burgruine Wartenbach, Hessen. Ansicht von Osten. Foto: Bauer, Lauterbach.