18

Der „Kaisertrutz" gehört zu den die Altstadt im Westen schützenden Wehrbauten, und zwar an der Stelle, wo

die Barchener Straße in die hier osfenliegende Stadt einmündet, während aus der Ostseite die Neiße einen >'- ,nr

lichen Schutz darstellt. Es ist dieser „Kaisertrutz" darum auch ganz besonders stark ausgebaut und trägt seinen Namen

nicht zu Unrecht. Ein merkwürdiger Rundbau mit ungewöhnlich starken Mauern, stärkeren nach der der Stadt abge-

wandten Seite als nach der entgegengesetzten, denn sie sollten auch Kanonenkugeln standhalten und tatens Wohl

auch. Jetzt dient der im Lause der Zeit mehrfach veränderte Ban friedlicheren Zwecken, nämlich einem stadtgeschicht-

lichen Museum, zur Aufbewahrung. In ihm finden sich zahlreiche Beispiele örtlichen Kunstgewerbes, Erzeugnisse

Görlitzer Tuchweber, Bnnzlauer Töpfer, Lausitzer Glasbläser u. a. m.

Am Abend vereinigten sich die Burgenfahrer zu einem geselligen Beisammensein, das, wie üblich, durch den

Gruß an den Führer eingeleitet wurde. Ihm fühlten wir uns ja gerade an der Schwelle des für Deutschland im

Frieden gewonnenen Sudetenlandes zu tief empfundenem Dank verpflichtet.

Unser erster Reisetag war nicht eben freundlich: Kälte und Regen beherrschten ihn. Was besagte das aber für

uns, die wir eine Grenze überschreiten, die nun keine Grenze mehr ist! Ungehindert erreichen wir unser erstes Reise-

ziel, das berühmte Wallenstein-Schloß Friedland. Einzelne gesprengte Brücken und Bunker, an denen wir vorbei-

fahren, erzählen von jüngster Vergangenheit, und wir verstehen ihre deutliche Sprache!

Schloß Friedland, in seinem Kern ein mittelalterlicher Wehrbau, wechselte verschiedenfach die Besitzer.

Als frühere Besitzer werden die Herren von Bieberstein, dann die von Rädern genannt; berühmt wurde der Name

aber erst durch Wallenstein. Ihm verlieh der Kaiser Ferdinand II. den Titel eines Fürsten von Friedland (1623).

Wallenstein soll nicht häufig in Friedland gewesen sein, wann hätte ihm auch sein unruhiges Kriegerleben dazu Ge-

legenheit geboten?! Jetzt gehört das Schloß der Gräfin Chlothilde Clam-Gallas. In Abwesenheit der Besitzerin

übernahm Staatsarchivrat vr. Bergel die Führung.

Aus saftgrünen, regenfeuchten Baumgruppen ragt der Schloßbau stolz auf, bekrönt von einem runden, in drei-

facher Staffelung sich leicht und kühn erhebenden Bergfried. Seine keck in die Luft aufragende Turmhaube erinnert

an die Görlitzer Wehrtürme. Am Fuß des Burgbergs rauscht ein Flüßchen der Neiße entgegen. Land und Bau-

art der Dörfer sind Lausitzer Art. Ein steiler Weg führt durch eine halbrunde, von Schweden gebaute Bastion in den

Hof der Borburg, den stattliche Renaissancebauten einfassen. Ein Flügel wurde erst im 19. Jahrhundert von einem

Grafen Clam-Gallas angefügt. Nach noch steilerem Anstieg gelangen wir über eine Zugbrücke zur Hochburg, einer

stattlichen, um einen Binnenhof gelagerten Häusergruppe. An Schloß Friedland kann man sehen, wie eine mittel-

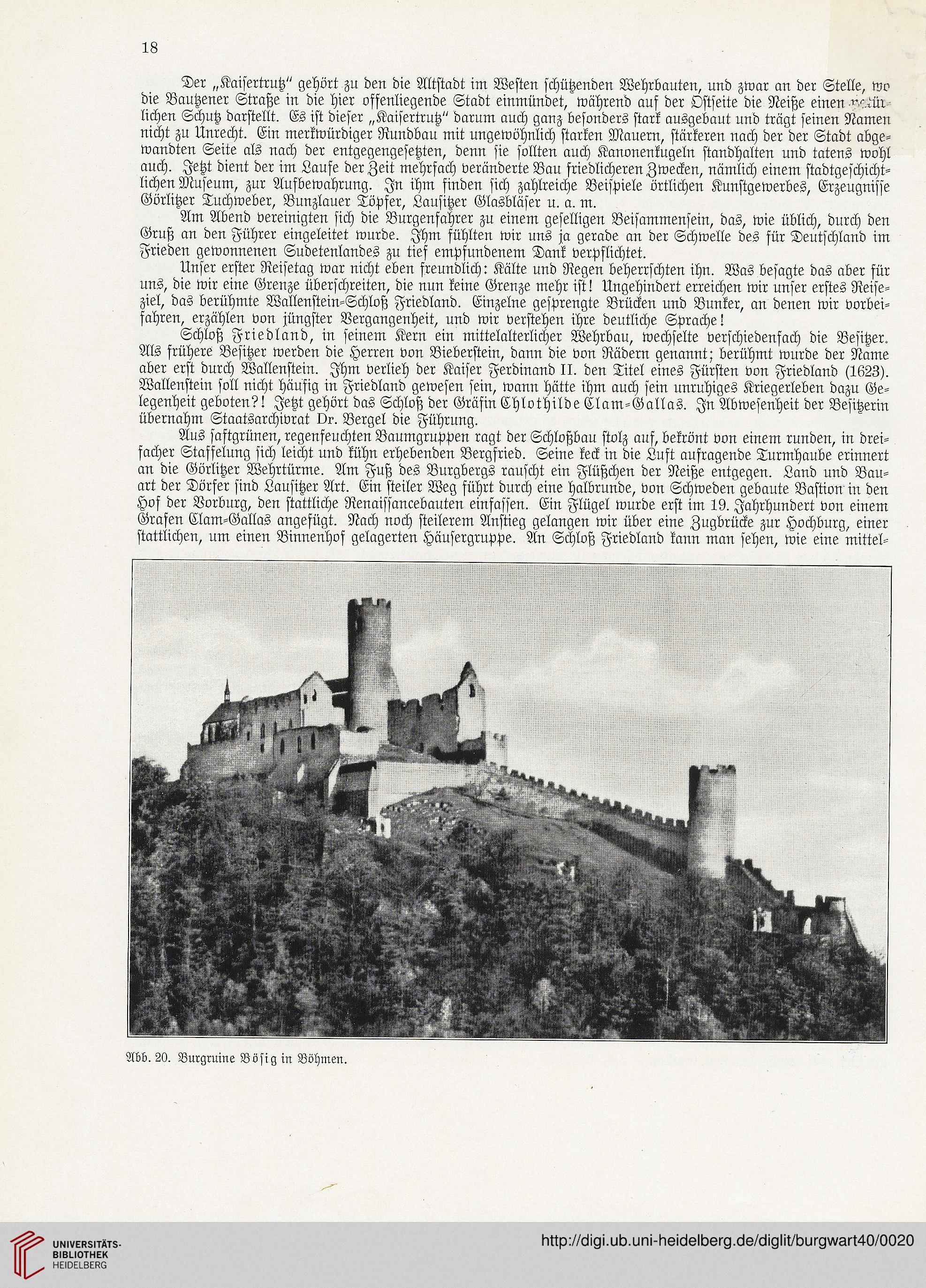

Abb. 20. Burgruine Bösig in Böhmen.

Der „Kaisertrutz" gehört zu den die Altstadt im Westen schützenden Wehrbauten, und zwar an der Stelle, wo

die Barchener Straße in die hier osfenliegende Stadt einmündet, während aus der Ostseite die Neiße einen >'- ,nr

lichen Schutz darstellt. Es ist dieser „Kaisertrutz" darum auch ganz besonders stark ausgebaut und trägt seinen Namen

nicht zu Unrecht. Ein merkwürdiger Rundbau mit ungewöhnlich starken Mauern, stärkeren nach der der Stadt abge-

wandten Seite als nach der entgegengesetzten, denn sie sollten auch Kanonenkugeln standhalten und tatens Wohl

auch. Jetzt dient der im Lause der Zeit mehrfach veränderte Ban friedlicheren Zwecken, nämlich einem stadtgeschicht-

lichen Museum, zur Aufbewahrung. In ihm finden sich zahlreiche Beispiele örtlichen Kunstgewerbes, Erzeugnisse

Görlitzer Tuchweber, Bnnzlauer Töpfer, Lausitzer Glasbläser u. a. m.

Am Abend vereinigten sich die Burgenfahrer zu einem geselligen Beisammensein, das, wie üblich, durch den

Gruß an den Führer eingeleitet wurde. Ihm fühlten wir uns ja gerade an der Schwelle des für Deutschland im

Frieden gewonnenen Sudetenlandes zu tief empfundenem Dank verpflichtet.

Unser erster Reisetag war nicht eben freundlich: Kälte und Regen beherrschten ihn. Was besagte das aber für

uns, die wir eine Grenze überschreiten, die nun keine Grenze mehr ist! Ungehindert erreichen wir unser erstes Reise-

ziel, das berühmte Wallenstein-Schloß Friedland. Einzelne gesprengte Brücken und Bunker, an denen wir vorbei-

fahren, erzählen von jüngster Vergangenheit, und wir verstehen ihre deutliche Sprache!

Schloß Friedland, in seinem Kern ein mittelalterlicher Wehrbau, wechselte verschiedenfach die Besitzer.

Als frühere Besitzer werden die Herren von Bieberstein, dann die von Rädern genannt; berühmt wurde der Name

aber erst durch Wallenstein. Ihm verlieh der Kaiser Ferdinand II. den Titel eines Fürsten von Friedland (1623).

Wallenstein soll nicht häufig in Friedland gewesen sein, wann hätte ihm auch sein unruhiges Kriegerleben dazu Ge-

legenheit geboten?! Jetzt gehört das Schloß der Gräfin Chlothilde Clam-Gallas. In Abwesenheit der Besitzerin

übernahm Staatsarchivrat vr. Bergel die Führung.

Aus saftgrünen, regenfeuchten Baumgruppen ragt der Schloßbau stolz auf, bekrönt von einem runden, in drei-

facher Staffelung sich leicht und kühn erhebenden Bergfried. Seine keck in die Luft aufragende Turmhaube erinnert

an die Görlitzer Wehrtürme. Am Fuß des Burgbergs rauscht ein Flüßchen der Neiße entgegen. Land und Bau-

art der Dörfer sind Lausitzer Art. Ein steiler Weg führt durch eine halbrunde, von Schweden gebaute Bastion in den

Hof der Borburg, den stattliche Renaissancebauten einfassen. Ein Flügel wurde erst im 19. Jahrhundert von einem

Grafen Clam-Gallas angefügt. Nach noch steilerem Anstieg gelangen wir über eine Zugbrücke zur Hochburg, einer

stattlichen, um einen Binnenhof gelagerten Häusergruppe. An Schloß Friedland kann man sehen, wie eine mittel-

Abb. 20. Burgruine Bösig in Böhmen.