neuerer und neuester Zeit sind wir an so ungeheuere Abmessungen gewöhnt, daß im Vergleich zu ihnen auch die

größten Bauten des Mittelalters bescheiden erscheinen. Der Name Eger ist von dem tragischen Schicksal umwittert,

das einen der bedeutendsten Feldherren neuerer Geschichte zum Opfer eines verräterischen Überfalls machte. Der

Feldmarschall Wallenstein wurde allerdings nicht aus der Pfalz selbst, sondern in einem Bürgerhaus zu Eger am

25. Februar 1634 hinterlistig ermordet, seine Offiziere aber, Graf Terzky, Feldmarschall Jllo und andere wurden am

selben Abend in einem an den romanischen Pallas angrenzenden Wohnbau überfallen und nach verzweifelter Gegen-

wehr grausam niedergemetzelt. Die Fundamente des Gebäudes, in dem diese Tragödie sich abspielte, wurden erst vor

kurzem ausgegraben. Äußerlich besagen sie nicht viel, nur die Schicksalstragödie, deren Schauplatz sie waren, macht

sie bedeutungsvoll. Dicht neben den Bauresten des Burgvogthauses, wie dieser Teil genannt wird, finden sich die

Spuren eines Rundturmes, dem ein zweiter, vom Schwarzen Turm teilweise überbauter, entsprach, Zeugen einer

älteren Anlage als die der Staufenzeit.

Am Fuße der Burg Petschau, unserm nächsten Aufenthaltsort, empfing uns deren Besitzer, der Herzog

von Beaufort. Aus seinen Erzählungen erfuhren wir, wie kritisch die Lage der letzten Monate vor der Befreiung

des Sudetenlandes für alle Deutschen war. Bedroht von gleicher Gefahr, schloß sich das gesamte Deutschtum zu

einer alle Stände und Berufe umfassenden Volksgemeinschaft zusammen. Vom Herzog bis zum ärmsten Arbeiter

empfanden alle gut Deutsch und standen im Kampf um ihr Volkstum treu zueinander.

Wie alle bisher besuchten Burgen und Schlösser wechselte auch Petschau öfters die Besitzer.

„Es ist ein großer Augenblick der Zeit,

Dem Tupfern, dem Entschlossnen ist sie günstig,

Wie Scheidemünze geht von Hand zu Hand,

Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer.

Uralter Häuser Enkel wandern aus,

Ganz neue Wappen kommen auf und Namen."

Wiederum hören wir sächsische Namen: die Herren von Plauen, ein Zweig der späteren Fürsten von Reuß,

und die von Pflugk, deren Wappen, in Stein gehauen, sich am Pallas von Petschau befindet. Erst im Jahre 1813

gelangte Petschau an die Herzöge von Beaufort-Spontin. Der weitläufige Gebäudekomplex gehört verschie-

denen Zeiten und Stilen an. Besonders auffallend sind zwei durch einen Querbau miteinander verbundene turm-

artige Gebäude. Im östlichen liegt die Kapelle. Sie enthält leider arg zerstörte gotische Wandmalereien, deren

Erhaltung dringend zu wünschen wäre. Die Bilder nehmen alle vier Wände und die Gewölbekappen ein.

Durch den erwähnten Querbau ist die Kapelle mit einem vier-

stöckigen Wohnturm verbunden. Dieser enthält eine Reihe schöner

Renaissance-Türumrahmungen, tiefe Fensternischen mit Sitzbänken,

an Wänden und Decken ornamentale Malereien. Der Besitzer zeigt

uns auch die zum Teil in den Felsen gesprengten Keller der Burg.

Glücklicherweise brauchten sie nicht während der stürmischen Herbst-

tage 1938 als letzte Zuflucht bei äußerster Gefahr zu dienen, da

schließlich doch bessere Einsicht über alle Haßpsychose siegte. Nach fast

zweistündigem Aufenthalt auf Burg Petschau verabschiedeten wir

uns von dem herzoglichen Paar, um die Fahrt nach Marienbad

fortzusetzen.

Für den vierten Reisetag ist nur der Besuch der Ruine

Pfraumb erg vorgesehen. Sie liegt hoch über dem tausendjährigen

Ort gleichen Namens an einer einst wichtigen Verbindungsstraße

zwischen Nürnberg und Prag. Wir stehen hier im Böhmer Wald an

der Wasserscheide von Elbe und Donau. Sachsen und Bayern

stritten sich im Mittelalter um den Besitz von Pfraumberg. Während

der Hussitenkriege scheint die Burg verschont geblieben zu sein.

Im 15. Jahrhundert geriet sie unter habsburgische Herrschaft, heute

gehört sie dem Grafen Kolowrat, dessen Schloß Dianaburg in der

Ferne aus grünem Wald emporgrüßt. Erhalten sind neben verfal-

lenem Mauerwerk noch ein aus Granitquadern gefügter Wohnturm

mit Resten eines Kamins und ein kleineres Nebengebäude.

Mit einer Burg oder Burgruine pflegen manche den Begriff

des „Raubnestes" zu verbinden, als ob jede Burg ein solches, jeder

Ritter ein Raubritter gewesen wären! Dieser Aberglaube ist schein-

bar unausrottbar! Wahrscheinlich entspringt er aus einem geheimen

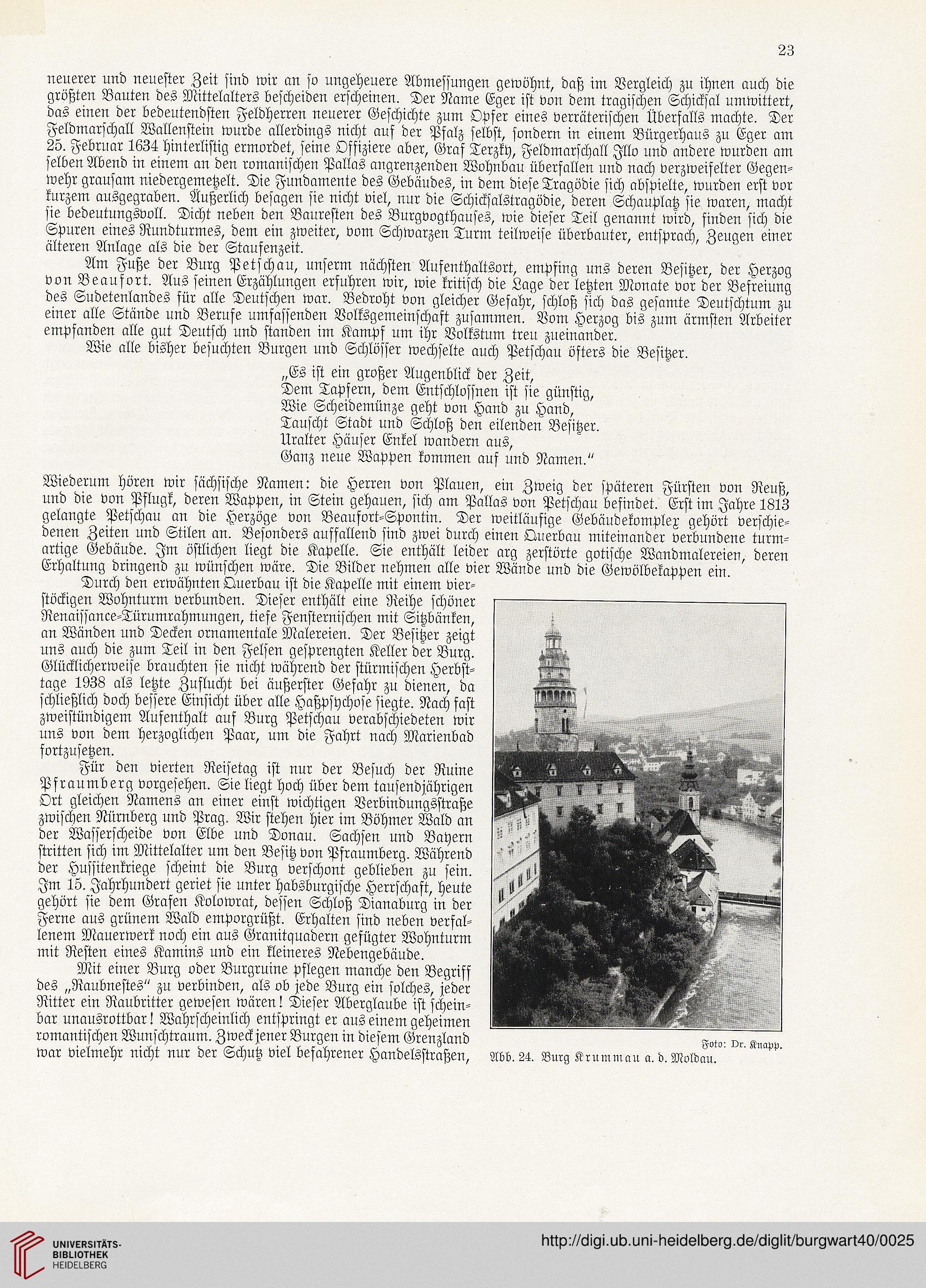

romantischen Wunschtraum. Zweck jener Burgen in diesem Grenzland Foto: vr. Knapp,

war vielmehr nicht nur der Schutz viel befahrener Handelsstraßen, Abb. 24. Burg Krummau a. d. Moldau.

größten Bauten des Mittelalters bescheiden erscheinen. Der Name Eger ist von dem tragischen Schicksal umwittert,

das einen der bedeutendsten Feldherren neuerer Geschichte zum Opfer eines verräterischen Überfalls machte. Der

Feldmarschall Wallenstein wurde allerdings nicht aus der Pfalz selbst, sondern in einem Bürgerhaus zu Eger am

25. Februar 1634 hinterlistig ermordet, seine Offiziere aber, Graf Terzky, Feldmarschall Jllo und andere wurden am

selben Abend in einem an den romanischen Pallas angrenzenden Wohnbau überfallen und nach verzweifelter Gegen-

wehr grausam niedergemetzelt. Die Fundamente des Gebäudes, in dem diese Tragödie sich abspielte, wurden erst vor

kurzem ausgegraben. Äußerlich besagen sie nicht viel, nur die Schicksalstragödie, deren Schauplatz sie waren, macht

sie bedeutungsvoll. Dicht neben den Bauresten des Burgvogthauses, wie dieser Teil genannt wird, finden sich die

Spuren eines Rundturmes, dem ein zweiter, vom Schwarzen Turm teilweise überbauter, entsprach, Zeugen einer

älteren Anlage als die der Staufenzeit.

Am Fuße der Burg Petschau, unserm nächsten Aufenthaltsort, empfing uns deren Besitzer, der Herzog

von Beaufort. Aus seinen Erzählungen erfuhren wir, wie kritisch die Lage der letzten Monate vor der Befreiung

des Sudetenlandes für alle Deutschen war. Bedroht von gleicher Gefahr, schloß sich das gesamte Deutschtum zu

einer alle Stände und Berufe umfassenden Volksgemeinschaft zusammen. Vom Herzog bis zum ärmsten Arbeiter

empfanden alle gut Deutsch und standen im Kampf um ihr Volkstum treu zueinander.

Wie alle bisher besuchten Burgen und Schlösser wechselte auch Petschau öfters die Besitzer.

„Es ist ein großer Augenblick der Zeit,

Dem Tupfern, dem Entschlossnen ist sie günstig,

Wie Scheidemünze geht von Hand zu Hand,

Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer.

Uralter Häuser Enkel wandern aus,

Ganz neue Wappen kommen auf und Namen."

Wiederum hören wir sächsische Namen: die Herren von Plauen, ein Zweig der späteren Fürsten von Reuß,

und die von Pflugk, deren Wappen, in Stein gehauen, sich am Pallas von Petschau befindet. Erst im Jahre 1813

gelangte Petschau an die Herzöge von Beaufort-Spontin. Der weitläufige Gebäudekomplex gehört verschie-

denen Zeiten und Stilen an. Besonders auffallend sind zwei durch einen Querbau miteinander verbundene turm-

artige Gebäude. Im östlichen liegt die Kapelle. Sie enthält leider arg zerstörte gotische Wandmalereien, deren

Erhaltung dringend zu wünschen wäre. Die Bilder nehmen alle vier Wände und die Gewölbekappen ein.

Durch den erwähnten Querbau ist die Kapelle mit einem vier-

stöckigen Wohnturm verbunden. Dieser enthält eine Reihe schöner

Renaissance-Türumrahmungen, tiefe Fensternischen mit Sitzbänken,

an Wänden und Decken ornamentale Malereien. Der Besitzer zeigt

uns auch die zum Teil in den Felsen gesprengten Keller der Burg.

Glücklicherweise brauchten sie nicht während der stürmischen Herbst-

tage 1938 als letzte Zuflucht bei äußerster Gefahr zu dienen, da

schließlich doch bessere Einsicht über alle Haßpsychose siegte. Nach fast

zweistündigem Aufenthalt auf Burg Petschau verabschiedeten wir

uns von dem herzoglichen Paar, um die Fahrt nach Marienbad

fortzusetzen.

Für den vierten Reisetag ist nur der Besuch der Ruine

Pfraumb erg vorgesehen. Sie liegt hoch über dem tausendjährigen

Ort gleichen Namens an einer einst wichtigen Verbindungsstraße

zwischen Nürnberg und Prag. Wir stehen hier im Böhmer Wald an

der Wasserscheide von Elbe und Donau. Sachsen und Bayern

stritten sich im Mittelalter um den Besitz von Pfraumberg. Während

der Hussitenkriege scheint die Burg verschont geblieben zu sein.

Im 15. Jahrhundert geriet sie unter habsburgische Herrschaft, heute

gehört sie dem Grafen Kolowrat, dessen Schloß Dianaburg in der

Ferne aus grünem Wald emporgrüßt. Erhalten sind neben verfal-

lenem Mauerwerk noch ein aus Granitquadern gefügter Wohnturm

mit Resten eines Kamins und ein kleineres Nebengebäude.

Mit einer Burg oder Burgruine pflegen manche den Begriff

des „Raubnestes" zu verbinden, als ob jede Burg ein solches, jeder

Ritter ein Raubritter gewesen wären! Dieser Aberglaube ist schein-

bar unausrottbar! Wahrscheinlich entspringt er aus einem geheimen

romantischen Wunschtraum. Zweck jener Burgen in diesem Grenzland Foto: vr. Knapp,

war vielmehr nicht nur der Schutz viel befahrener Handelsstraßen, Abb. 24. Burg Krummau a. d. Moldau.