DÜRERSTICHE.

n.1

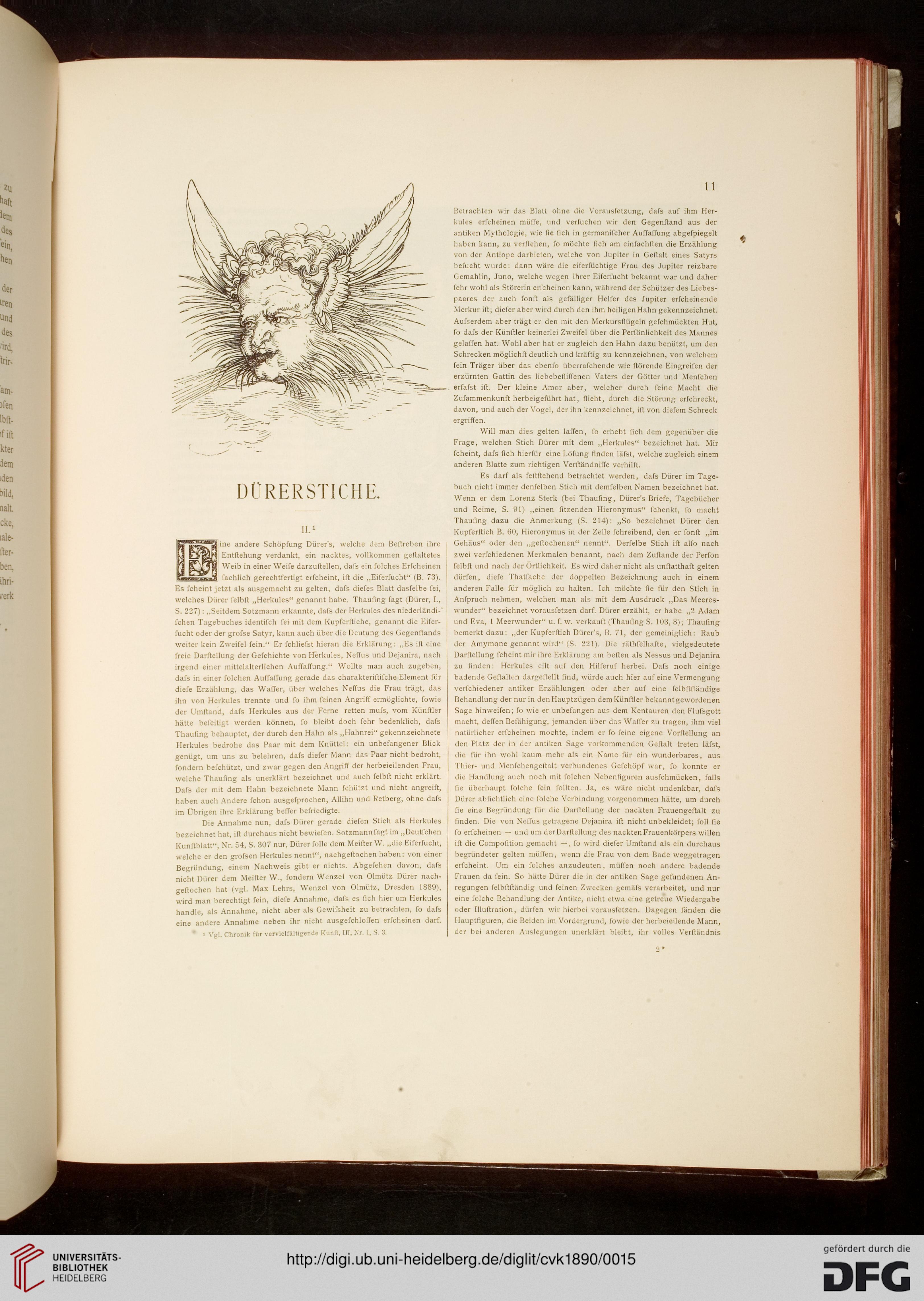

ine andere Schöpsung Dürer's, welche dem Bestreben ihre

Entstehung verdankt, ein nacktes, vollkommen gestaltetes

Weib in einer Weise darzultellen, dass ein solches Erscheinen

ä sachlich gerechtsertigt erscheint, ist die „Eisersucht" (B. 73).

Es scheint jetzt als ausgemacht zu gelten, dass dieses Blatt dasselbe sei,

welches Durer selbst „Herkules" genannt habe. Thausing sagt (Dürer, I.,

S. 227): „Seitdem Sotzmann erkannte, dass der Herkules des niederländi-'

schen Tagebuches identisch sei mit dem Kupserstiche, genannt die Eifer-

sucht oder der grosse Satyr, kann auch über die Deutung des Gegenstands

weiter kein Zweisel sein." Er schliesst hieran die Erklärung: „Es ist eine

sreie Darsteilung der Geschichte von Herkules, Nessus und Dejanira, nach

irgend einer mittelalterlichen Aussadung." Wollte man auch zugeben,

dass in einer solchen Aussassung gerade das charakteristische Element für

diese Erzählung, das Wasser, über welches Nessus die Frau trägt, das

ihn von Herkules trennte und so ihm seinen Angriff ermöglichte, sowie

der Umstand, dass Herkules aus der Ferne retten muss, vom Künstler

hätte beseitigt werden können, so bleibt doch sehr bedenklich, dass

Thausing behauptet, der durch den Hahn als „Hahnrei" gekennzeichnete

Herkules bedrohe das Paar mit dem Knüttel: ein unbefangener Blick

genügt, um uns zu belehren, dass dieser Mann das Paar nicht bedroht,

sondern beschutzt, und zwar gegen den Angriff der herbeieilenden Frau,

welche Thausing als unerklärt bezeichnet und auch selbst nicht erklärt.

Dass der mit dem Hahn bezeichnete Mann schiitzt und nicht angreist,

haben auch Andere schon ausgesprochen, Allihn und Retberg, ohne dass

im Übrigen ihre Erklärung besrer besriedigte.

Die Annahme nun, dass Dürer gerade diesen Stich als Herkules

bezeichnet hat, ist durchaus nicht bewiesen. Sotzmannsagt im „Deutschen

Kunstblatt", Nr. 54, S. 307 nur, Dürer solle dem Meister W. „die Eifersucht,

welche er den grossen Herkules nennt", nachgestochen haben: von einer

Begründung, einem Nachweis gibt er nichts. Abgesehen davon, dass

nicht Dürer dem Meister W., sondern Wenzel von Olmiitz Durer nach-

gestochen hat (vgl. Max Lehrs, Wenzel von Olmiitz, Dresden 1889),

wird man berechtigt sein, diese Annahme, dass es sich hier um Herkules

handle, als Annahme, nicht aber als Gewissheit zu betrachten, so dass

eine andere Annahme neben ihr nicht ausgeschlossen erscheinen darf.

' ' Vgl. Chronik sür vervielsältigende Kunll, III, Xr 1, s ::

11

Betrachten wir das Blatt ohne die Voraussetzung, dass auf ihm Her-

kules erscheinen musse, und versuchen wir den Gegenstand aus der

antiken Mythologie, wie sie sich in germaniseber Aussassung abgespiegelt

haben kann, zu vergehen, so möchte sich am einfachsien die Erzählung

von der Antiope darbielen, welche von Jupiter in Gestalt eines Satyrs

besucht wurde: dann wäre die eisersüchtige Frau des Jupiter reizbare

Gemahlin, Juno, welche wegen ihrer Eisersucht bekannt war und daher

sehr wohl als Störerin erscheinen kann, während der Schützer des Liebes-

paares der auch sonst als gefälliger Helser des Jupiter erscheinende

Merkur ist; dieser aber wird durch den ihm heiligen Hahn gekennzeichnet.

Ausserdem aber trägt er den mit den Merkursslügeln geschmuckten Hut,

so dass der Künstler keinerlei Zweisel über die Personlichkeit des Mannes

gclassen hat. Wohl aber hat er zugleich den Hahn dazu benützt, um den

Schrecken mögliebst deutlich und kräftig zu kennzeichnen, von welchem

sein Träger über das ebenso uberraschende wie Hörende Eingreisen der

erzürnten Gattin des liebebeflissenen Vaters der Götter und Menschen

erfasst ist. Der kleine Amor aber, welcher durch seine Macht die

Zusamrnenkunft herbeigeführt hat, slieht, durch die Störung erschreckt,

davon, und auch der Vogel, der ihn kennzeichnet, ist von diesem Schreck

ergriffen.

Will man dies gelten lassen, so erhebt sich dem gegenüber die

Frage, welchen Stich Dürer mit dem „Herkules" bezeichnet hat. Mir

scheint, dass sich hierfür eine Lösung rinden lässt, welche zugleich einem

anderen Blatte zum richtigen Verständnisse verhilst.

Es dars als feststehend betrachtet werden, dass Dürer im Tage-

buch nicht immer denselben Stich mit demselben Namen bezeichnet hat.

Wenn er dem Lorenz Sterk (bei Thausing, Dürer's Briefe, Tagebücher

und Reime, S. 91) „einen sitzenden Hieronymus" schenkt, so macht

Thausing dazu die Anmerkung (S. 214): „So bezeichnet Dürer den

Kupserstich B. 60, Hieronymus in der Zelle schreibend, den er sonst „im

Gehaus" oder den „gestochenen" nennt". Derselbe Stich ist also nach

zwei verschiedenen Merkmalen benannt, nach dem Zustande der Persön

selbst und nach der Örtlichkeit. Es wird daher nicht als unstatthast gelten

dürfen, diese Thatsache der doppelten Bezeichnung auch in einem

anderen Falle sür möglich zu halten. Ich möchte sie sür den Stich in

Anspruch nehmen, welchen man als mit dem Ausdruck „Das Meeres-

wunder" bezeichnet voraussetzen darf. Dürer erzählt, er habe „2 Adam

und Eva, 1 Meerwunder" u. s. w. verkaust (Thausing S. 103, 8); Thausing

bemerkt dazu: „der Kupferstich Dürer's, B. 71, der gemeiniglich: Raub

der Amymone genannt wird" (S. 221). Die räthselhafte, vielgedeutete

DarstclUmg scheint mir ihre Erklärung am besten als Nessus und Dejanira

zu finden: Herkules eilt auf den Hilferuf herbei. Dass noch einige

badende Gestalten dargestellt sind, würde auch hier auf eine Vermengung

versebiedener antiker Erzählungen oder aber auf eine selbstständige

Behandlung der nur in denHauptzugen dem Künstler bekanntgewordenen

Sage hinweisen; so wie er unbefangen aus dem Kentauren den Flussgott

macht, dessen Besähigung, jemanden über das Wasser zu tragen, ihm viel

natürlicher erscheinen mochte, indem er so seine eigene Vorltellung an

den Platz der in der antiken Sage vorkommenden Gestalt treten lässt,

die sür ihn wohl kaum mehr als ein Name sür ein wunderbares, aus

Thier- und Mensehengestalt verbundenes Geschöpf war, so konnte er

die Handlung auch noch mit solchen Nebenfiguren aussehmücken, salls

sie überhaupt solche sein süllten. Ja, es wäre nicht undenkbar, dass

Dürer absichtlich eine solche Verbindung vorgenommen hätte, um durch

sie eine Begründung für die Darltellung der nackten Frauengestalt zu

linden. Die von Nessus getragene Dejanira ist nicht unbekleidet; soll sie

so erscheinen — und um derDarstcllung des nacktenFrauenkörpers willen

ist die Composition gemacht —, so wird dieser Umstand als ein durchaus

begründeter gelten mussen, wenn die Frau von dem Bade weggetragen

erscheint. Um ein solches anzudeuten, mussen noch andere badende

Frauen da sein. So hätte Dürer die in der antiken Sage gefundenen An-

regungen selbstständig und seinen Zwecken gemass verarbeitet, und nur

eine solche Behandlung der Antike, nicht etwa eine getreue Wiedergabe

oder Illustration, dürsen wir hierbei voraussetzen. Dagegen sänden die

Hauptfiguren, die Beiden im Vordergrund, sowie der herbeieilende Mann,

der bei anderen Auslegungen unerklärt bleibt, ihr volles Verständnis