■n

■HM

■I

■I

59

ZUR „ALTKOLNISCHEN" KUPFERSTICHSCHULE.

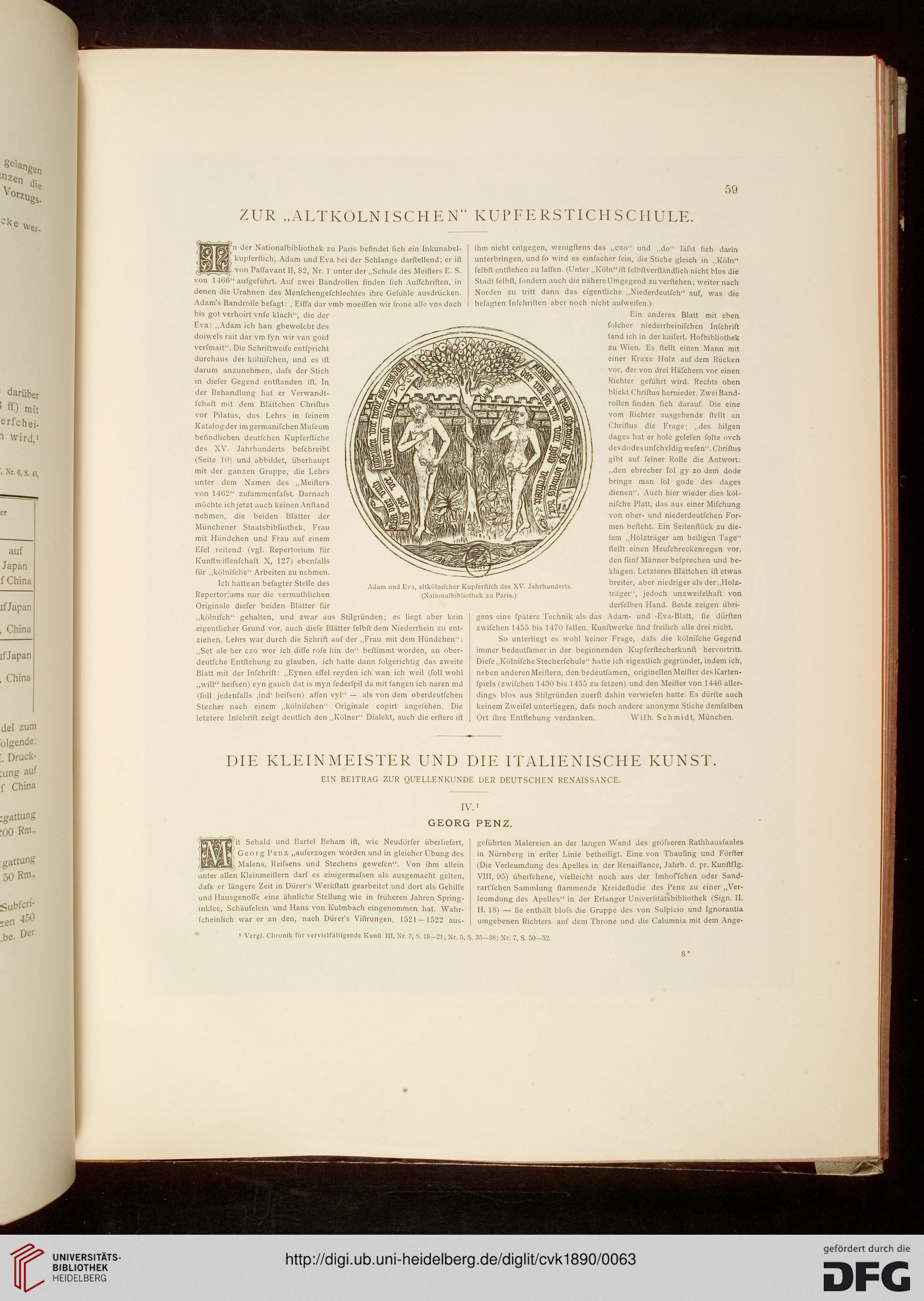

n der Nationalbibliothek zu Paris befindet (ich ein Inkunabel-

( kupferstich, Adam und Eva bei der Schlange darftellend; er ist

. von Passavant II, 82, Nr. 1 unter der „Schule des Meiaers E. S.

von 1466" ausgesührt. Aus zwei Bandrollen finden (ich Ausschnsten, in

denen die Urahnen des Menschengeschlechtes ihre Gesühle ausdrücken.

Adam's Bandrolle besagt: , Eifsa dar vmb moeissen wir srone alle vns dach

bis got verhoirt vnse klach", die der

Eva: „Adam ich han ghewolcht des

doiwels rait dar vm syn wir van goid

versmait". Die Schristweise entspricht

durchaus der kölnischen, und es ist

darum anzunehmen, dass der Stich

in dieser Gegend entstanden ist. In

der Behandlung hat er Verwandt-

schast mit dem Blättchen Christus

vor Pilatus, das Lehrs in seinem

Katalog der im germanischen Museum

befindlichen deutsehen Kupserstiche

des XV. Jahrhunderts beschreibt

(Seite 10) und abbildet, überhaupt

mit der ganzen Gruppe, die Lehrs

unter dem Namen des „Meisters

von 1462" zusammenfasst. Darnach

möchte ich jetzt auch keinen Anstand

nehmen, die beiden Blätter der

Münchener Staatsbibliothek, Frau

mit Hündchen und Frau aus einem

Esel reitend (vgl. Repertorium für

Kunstwissenschaft X, 127) ebensalls

für „kölnische" Arbeiten zu nehmen.

Ich hatte an besagter Stelle des

Repertoriums nur die vermuthlichen

Originale dieser beiden Blätter für

„kölnisch" gehalten, und zwar aus Stilgründen; es liegt aber kein

eigentlicher Grund vor, auch diese Blätter selbst dem Niederrhein zu ent-

ziehen. Lehrs war durch die Schrift auf der ,,Frau mit dem Hündchen":

„Set ale her czo wor ich disse rose hin do" bestimmt worden, an ober-

deutsehe Entstehung zu glauben, ich hatte dann solgerichtig das zweite

Blatt mit der Inschrist: „Eynen essel reyden ich wan ich weil (soll wohl

„will" heissen) eyn gauch dat is myn federspil da mit sangen ich naren md

(soll jedensalls ,ind' heissen) äsfen vyl" — als von dem oberdeutsehen

Stecher nach einem „kölnischen" Originale copirt angesehen. Die

letztere Inschrist zeigt deutlich den „Kölner11 Dialekt, auch die ersterc ist

Adam und Eva, altkülmscher Kupserstich des XV. Jahrhunderts.

(Nationalbibliothek zu Paris.)

ihm nicht entgegen, wenigstens das „czo" und „do" lässt sich darin

unterbringen, und so wird es einfacher sein, die Stiche gleich in „Köln"

selbst entstehen zu lassen. (Unter ,,Köln"ist selbstverständlich nicht blos die

Stadt selbst, sondern auch die nähere Umgegend zuverstehen; weiter nach

Norden zu tritt dann das eigentliche „Niederdeutsch" auf, was die

betagten Inschristen aber noch nicht ausweisen.)

Ein anderes Blatt mit eben

solcher niederrheinischen Inschrist

land ich in derkaiserl. Hosbibliothek

zu Wien. Es stellt einen Mann mit

einer Kraxe Holz aus dem Rucken

vor, der von drei Häschern vor einen

Richter gesührt wird. Rechts oben

blickt Christus hernieder. Zwei Band-

rollen finden sich darauf. Die eine

vom Richter ausgehende stellt an

Christus die Frage; „des hilgen

dages hat er hole gelesen solte oveh

des dodesunschvldigwesen". Christus

gibt aus seiner Rolle die Antwort:

„den ebrecher sol gy zo dem dode

bringe man sol gode des dages

dienen". Auch hier wieder dies köl-

nische Platt, das aus einer Mischung

von ober- und niederdeutsehen For-

men besteht. Ein Seitenstück zu die-

lem „Holzträger am heiligen Tage"

stellt einen Heuschreckenregen vor,

den süns Männer besprechen und be-

klagen. Letzteres Blättchen ist etwas

breiter, aber niedriger als der,,Holz-

träger11, jedoch unzweifelhast von

derselben Hand. Beide zeigen übri-

gens eine spätere Technik als das Adam- und -Eva-Blatt, sie dürsten

zwischen 1455 bis 1470 fallen. Kunstwerke sind sreilich alle drei nicht.

So unterliegt es wohl keiner Frage, dass die kölnische Gegend

immer bedeutsamer in der beginnenden Kupserstecherkunst hervortritt.

Diese, tKolnische Stecherschule" hatte ich eigentlich gegründet, indem ich,

neben anderenMeistern, den bedeutsamen, originellenMeister desKarten-

spiels (zwischen 1430 bis 1455 zu setzen) und den Meister von 1446 aller-

dings blos aus Stilgründen zuerst dahin verwiesen hatte. Es dürfte auch

keinem Zweisel unterliegen, dass noch andere anonyme Stiche demselben

Ort ihre Entstehung verdanken. Wilh, Schmidt, München.

DIE KLEINMEISTER UND DIE ITALIENISCHE KUNST.

EIN BEITRAG ZUR QUELLENKUNDE DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.

IV.1

GEORG PENZ.

[sit Sebald und Bartel Beham ist, wie Neudörser überliesert,

Georg Penz „auserzogen worden und in gleicher Übung des

äj. Malens, Reissens und Stechens gewesen". Von ihm allein

unter allen Kleinmeistern darf es einigermassen als ausgemacht gelten,

dass er längere Zeit in Dürer's Werkstatt gearbeitet und dort als Gehilse

und Hausgenosse eine ähnliche Stellung wie in srüheren Jahren Spring-

inklee, Schäuselein und Hans von Kulmbach eingenommen hat. Wahr-

scheinlich war er an den, nach Dürer's Visirungen., 1521—1522 aus-

gesührten Malereien an der langen Wand des grösseren Rathhaussaales

in Nürnberg in erster Linie betheiligt. Eine von Thausing und Förster

(Die Verleumdung des Apelles in der Renaissance, Jahrb. d. pr. Kunstslg.

VIII, 95) übersehene, vielleicht noch aus der Imhofschen oder Sand-

rart'schen Sammlung stammende Krcidestudie des Penz zu einer „Ver-

leumdung des Apelles" in der Erlanger Univcrsitütsbibliothek (Sign. II.

H. 18) — sie enthält bloss die Gruppe des von Suspicio und Ignorantia

umgebenen Richters auf dem Throne und die Calumnia mit dem Ange-

Vergl. Chronik sür vervielfältigende Kunst III, N'r. 3, S. IS—21; Nr. 5, S. 35—381 Nr. 7 S ."0—52

'ja*

am

■HM

■I

■I

59

ZUR „ALTKOLNISCHEN" KUPFERSTICHSCHULE.

n der Nationalbibliothek zu Paris befindet (ich ein Inkunabel-

( kupferstich, Adam und Eva bei der Schlange darftellend; er ist

. von Passavant II, 82, Nr. 1 unter der „Schule des Meiaers E. S.

von 1466" ausgesührt. Aus zwei Bandrollen finden (ich Ausschnsten, in

denen die Urahnen des Menschengeschlechtes ihre Gesühle ausdrücken.

Adam's Bandrolle besagt: , Eifsa dar vmb moeissen wir srone alle vns dach

bis got verhoirt vnse klach", die der

Eva: „Adam ich han ghewolcht des

doiwels rait dar vm syn wir van goid

versmait". Die Schristweise entspricht

durchaus der kölnischen, und es ist

darum anzunehmen, dass der Stich

in dieser Gegend entstanden ist. In

der Behandlung hat er Verwandt-

schast mit dem Blättchen Christus

vor Pilatus, das Lehrs in seinem

Katalog der im germanischen Museum

befindlichen deutsehen Kupserstiche

des XV. Jahrhunderts beschreibt

(Seite 10) und abbildet, überhaupt

mit der ganzen Gruppe, die Lehrs

unter dem Namen des „Meisters

von 1462" zusammenfasst. Darnach

möchte ich jetzt auch keinen Anstand

nehmen, die beiden Blätter der

Münchener Staatsbibliothek, Frau

mit Hündchen und Frau aus einem

Esel reitend (vgl. Repertorium für

Kunstwissenschaft X, 127) ebensalls

für „kölnische" Arbeiten zu nehmen.

Ich hatte an besagter Stelle des

Repertoriums nur die vermuthlichen

Originale dieser beiden Blätter für

„kölnisch" gehalten, und zwar aus Stilgründen; es liegt aber kein

eigentlicher Grund vor, auch diese Blätter selbst dem Niederrhein zu ent-

ziehen. Lehrs war durch die Schrift auf der ,,Frau mit dem Hündchen":

„Set ale her czo wor ich disse rose hin do" bestimmt worden, an ober-

deutsehe Entstehung zu glauben, ich hatte dann solgerichtig das zweite

Blatt mit der Inschrist: „Eynen essel reyden ich wan ich weil (soll wohl

„will" heissen) eyn gauch dat is myn federspil da mit sangen ich naren md

(soll jedensalls ,ind' heissen) äsfen vyl" — als von dem oberdeutsehen

Stecher nach einem „kölnischen" Originale copirt angesehen. Die

letztere Inschrist zeigt deutlich den „Kölner11 Dialekt, auch die ersterc ist

Adam und Eva, altkülmscher Kupserstich des XV. Jahrhunderts.

(Nationalbibliothek zu Paris.)

ihm nicht entgegen, wenigstens das „czo" und „do" lässt sich darin

unterbringen, und so wird es einfacher sein, die Stiche gleich in „Köln"

selbst entstehen zu lassen. (Unter ,,Köln"ist selbstverständlich nicht blos die

Stadt selbst, sondern auch die nähere Umgegend zuverstehen; weiter nach

Norden zu tritt dann das eigentliche „Niederdeutsch" auf, was die

betagten Inschristen aber noch nicht ausweisen.)

Ein anderes Blatt mit eben

solcher niederrheinischen Inschrist

land ich in derkaiserl. Hosbibliothek

zu Wien. Es stellt einen Mann mit

einer Kraxe Holz aus dem Rucken

vor, der von drei Häschern vor einen

Richter gesührt wird. Rechts oben

blickt Christus hernieder. Zwei Band-

rollen finden sich darauf. Die eine

vom Richter ausgehende stellt an

Christus die Frage; „des hilgen

dages hat er hole gelesen solte oveh

des dodesunschvldigwesen". Christus

gibt aus seiner Rolle die Antwort:

„den ebrecher sol gy zo dem dode

bringe man sol gode des dages

dienen". Auch hier wieder dies köl-

nische Platt, das aus einer Mischung

von ober- und niederdeutsehen For-

men besteht. Ein Seitenstück zu die-

lem „Holzträger am heiligen Tage"

stellt einen Heuschreckenregen vor,

den süns Männer besprechen und be-

klagen. Letzteres Blättchen ist etwas

breiter, aber niedriger als der,,Holz-

träger11, jedoch unzweifelhast von

derselben Hand. Beide zeigen übri-

gens eine spätere Technik als das Adam- und -Eva-Blatt, sie dürsten

zwischen 1455 bis 1470 fallen. Kunstwerke sind sreilich alle drei nicht.

So unterliegt es wohl keiner Frage, dass die kölnische Gegend

immer bedeutsamer in der beginnenden Kupserstecherkunst hervortritt.

Diese, tKolnische Stecherschule" hatte ich eigentlich gegründet, indem ich,

neben anderenMeistern, den bedeutsamen, originellenMeister desKarten-

spiels (zwischen 1430 bis 1455 zu setzen) und den Meister von 1446 aller-

dings blos aus Stilgründen zuerst dahin verwiesen hatte. Es dürfte auch

keinem Zweisel unterliegen, dass noch andere anonyme Stiche demselben

Ort ihre Entstehung verdanken. Wilh, Schmidt, München.

DIE KLEINMEISTER UND DIE ITALIENISCHE KUNST.

EIN BEITRAG ZUR QUELLENKUNDE DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.

IV.1

GEORG PENZ.

[sit Sebald und Bartel Beham ist, wie Neudörser überliesert,

Georg Penz „auserzogen worden und in gleicher Übung des

äj. Malens, Reissens und Stechens gewesen". Von ihm allein

unter allen Kleinmeistern darf es einigermassen als ausgemacht gelten,

dass er längere Zeit in Dürer's Werkstatt gearbeitet und dort als Gehilse

und Hausgenosse eine ähnliche Stellung wie in srüheren Jahren Spring-

inklee, Schäuselein und Hans von Kulmbach eingenommen hat. Wahr-

scheinlich war er an den, nach Dürer's Visirungen., 1521—1522 aus-

gesührten Malereien an der langen Wand des grösseren Rathhaussaales

in Nürnberg in erster Linie betheiligt. Eine von Thausing und Förster

(Die Verleumdung des Apelles in der Renaissance, Jahrb. d. pr. Kunstslg.

VIII, 95) übersehene, vielleicht noch aus der Imhofschen oder Sand-

rart'schen Sammlung stammende Krcidestudie des Penz zu einer „Ver-

leumdung des Apelles" in der Erlanger Univcrsitütsbibliothek (Sign. II.

H. 18) — sie enthält bloss die Gruppe des von Suspicio und Ignorantia

umgebenen Richters auf dem Throne und die Calumnia mit dem Ange-

Vergl. Chronik sür vervielfältigende Kunst III, N'r. 3, S. IS—21; Nr. 5, S. 35—381 Nr. 7 S ."0—52

'ja*

am