Dresdener Kunst-Ausstellung.

23

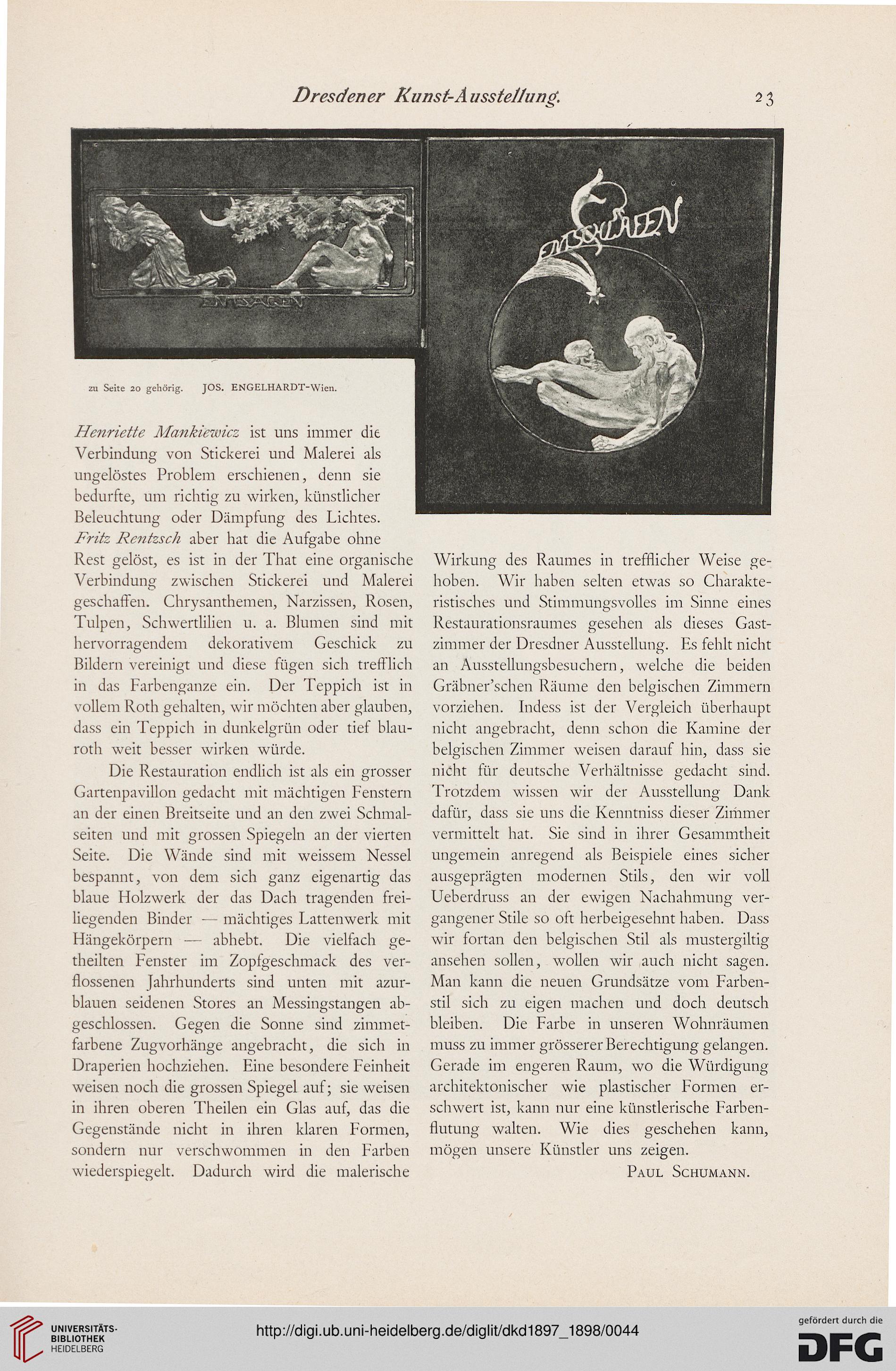

zu Seite 20 gehö

Henriette Mankiewicz ist uns immer die

Verbindung von Stickerei und Malerei als

ungelöstes Problem erschienen, denn sie

bedurfte, um richtig zu wirken, künstlicher

Beleuchtung oder Dämpfung des Lichtes.

Fritz Rentzsch aber hat die Aufgabe ohne

Rest gelöst, es ist in der That eine organische

Verbindung zwischen Stickerei und Malerei

geschaffen. Chrysanthemen, Narzissen, Rosen,

Tulpen, Schwertlilien u. a. Blumen sind mit

hervorragendem dekorativem Geschick zu

Bildern vereinigt und diese fügen sich trefflich

in das Farbenganze ein. Der Teppich ist in

vollem Roth gehalten, wir möchten aber glauben,

dass ein Teppich in dunkelgrün oder tief blau-

roth weit besser wirken würde.

Die Restauration endlich ist als ein grosser

Gartenpavillon gedacht mit mächtigen Fenstern

an der einen Breitseite und an den zwei Schmal-

seiten und mit grossen Spiegeln an der vierten

Seite. Die Wände sind mit weissem Nessel

bespannt, von dem sich ganz eigenartig das

blaue Holzwerk der das Dach tragenden frei-

liegenden Binder — mächtiges Lattenwerk mit

Hängekörpern — abhebt. Die vielfach ge-

theilten Fenster im Zopfgeschmack des ver-

flossenen Jahrhunderts sind unten mit azur-

blauen seidenen Stores an Messingstangen ab-

geschlossen. Gegen die Sonne sind zimmet-

farbene Zugvorhänge angebracht, die sich in

Draperien hochziehen. Eine besondere Feinheit

weisen noch die grossen Spiegel auf; sie weisen

in ihren oberen Theilen ein Glas auf, das die

Gegenstände nicht in ihren klaren Formen,

sondern nur verschwommen in den Farben

wiederspiegelt. Dadurch wird die malerische

Wirkung des Raumes in trefflicher Weise ge-

hoben. Wir haben selten etwas so Charakte-

ristisches und Stimmungsvolles im Sinne eines

Restaurationsraumes gesehen als dieses Gast-

zimmer der Dresdner Ausstellung. Es fehlt nicht

an Ausstellungsbesuchern, welche die beiden

Gräbner'schen Räume den belgischen Zimmern

vorziehen. Indess ist der Vergleich überhaupt

nicht angebracht, denn schon die Kamine der

belgischen Zimmer weisen darauf hin, dass sie

nicht für deutsche Verhältnisse gedacht sind.

Trotzdem wissen wir der Ausstellung Dank

dafür, dass sie uns die Kenntniss dieser Zimmer

vermittelt hat. Sie sind in ihrer Gesammtheit

ungemein anregend als Beispiele eines sicher

ausgeprägten modernen Stils, den wir voll

Ueberdruss an der ewigen Nachahmung ver-

gangener Stile so oft herbeigesehnt haben. Dass

wir fortan den belgischen Stil als mustergiltig

ansehen sollen, wollen wir auch nicht sagen.

Man kann die neuen Grundsätze vom Farben-

stil sich zu eigen machen und doch deutsch

bleiben. Die Farbe in unseren Wohnräumen

muss zu immer grösserer Berechtigung gelangen.

Gerade im engeren Raum, wo die Würdigung

architektonischer wie plastischer Formen er-

schwert ist, kann nur eine künstlerische Farben-

flutung walten. Wie dies geschehen kann,

mögen unsere Künstler uns zeigen.

Paul Schumann.

23

zu Seite 20 gehö

Henriette Mankiewicz ist uns immer die

Verbindung von Stickerei und Malerei als

ungelöstes Problem erschienen, denn sie

bedurfte, um richtig zu wirken, künstlicher

Beleuchtung oder Dämpfung des Lichtes.

Fritz Rentzsch aber hat die Aufgabe ohne

Rest gelöst, es ist in der That eine organische

Verbindung zwischen Stickerei und Malerei

geschaffen. Chrysanthemen, Narzissen, Rosen,

Tulpen, Schwertlilien u. a. Blumen sind mit

hervorragendem dekorativem Geschick zu

Bildern vereinigt und diese fügen sich trefflich

in das Farbenganze ein. Der Teppich ist in

vollem Roth gehalten, wir möchten aber glauben,

dass ein Teppich in dunkelgrün oder tief blau-

roth weit besser wirken würde.

Die Restauration endlich ist als ein grosser

Gartenpavillon gedacht mit mächtigen Fenstern

an der einen Breitseite und an den zwei Schmal-

seiten und mit grossen Spiegeln an der vierten

Seite. Die Wände sind mit weissem Nessel

bespannt, von dem sich ganz eigenartig das

blaue Holzwerk der das Dach tragenden frei-

liegenden Binder — mächtiges Lattenwerk mit

Hängekörpern — abhebt. Die vielfach ge-

theilten Fenster im Zopfgeschmack des ver-

flossenen Jahrhunderts sind unten mit azur-

blauen seidenen Stores an Messingstangen ab-

geschlossen. Gegen die Sonne sind zimmet-

farbene Zugvorhänge angebracht, die sich in

Draperien hochziehen. Eine besondere Feinheit

weisen noch die grossen Spiegel auf; sie weisen

in ihren oberen Theilen ein Glas auf, das die

Gegenstände nicht in ihren klaren Formen,

sondern nur verschwommen in den Farben

wiederspiegelt. Dadurch wird die malerische

Wirkung des Raumes in trefflicher Weise ge-

hoben. Wir haben selten etwas so Charakte-

ristisches und Stimmungsvolles im Sinne eines

Restaurationsraumes gesehen als dieses Gast-

zimmer der Dresdner Ausstellung. Es fehlt nicht

an Ausstellungsbesuchern, welche die beiden

Gräbner'schen Räume den belgischen Zimmern

vorziehen. Indess ist der Vergleich überhaupt

nicht angebracht, denn schon die Kamine der

belgischen Zimmer weisen darauf hin, dass sie

nicht für deutsche Verhältnisse gedacht sind.

Trotzdem wissen wir der Ausstellung Dank

dafür, dass sie uns die Kenntniss dieser Zimmer

vermittelt hat. Sie sind in ihrer Gesammtheit

ungemein anregend als Beispiele eines sicher

ausgeprägten modernen Stils, den wir voll

Ueberdruss an der ewigen Nachahmung ver-

gangener Stile so oft herbeigesehnt haben. Dass

wir fortan den belgischen Stil als mustergiltig

ansehen sollen, wollen wir auch nicht sagen.

Man kann die neuen Grundsätze vom Farben-

stil sich zu eigen machen und doch deutsch

bleiben. Die Farbe in unseren Wohnräumen

muss zu immer grösserer Berechtigung gelangen.

Gerade im engeren Raum, wo die Würdigung

architektonischer wie plastischer Formen er-

schwert ist, kann nur eine künstlerische Farben-

flutung walten. Wie dies geschehen kann,

mögen unsere Künstler uns zeigen.

Paul Schumann.