Melchior Lechter.

181

Milderung der untergeordneten und

neutralen Werthe: sie werden blass,

zart, ja krank und ersterbend. Wenn

wir heute bei vielen Künstlern, deren

hervorragende Begabung nicht an-

zuzweifeln ist, diese doppelte Wir-

kung des modernen malerischen

Prinzipes nicht oder nur ganz un-

regelmässig wahrnehmen, so muss

dies dem Mangel an stilistischem Ge-

fühl und Geschmacke zugeschrieben

werden. Um so aufmerksamer

müssen wir die Künstler verfolgen,

welche, wie Böcklin, Klinger, Kalk-

reuth, Stuck und zahlreiche Land-

schafter, die stilistische Tendenz

deutlich erkennen lassen. Lechter

verfügte mit ganz seltener Freiheit

über die Ausdrucksmittel dieses Stiles.

Bald eint er sie zu müder Melan-

cholie (»Tristis«), bald zu schwerer,

übermenschlicher Pathetik(» Schatten-

land«); dann wiederum zu idyllischer

Wehmuth und halkyonischer Milde

(»Muse am Meer«), zu kindlicher

Anmuth (»Blaue Blume«), zu feier-

licher Pracht (»Garten der Ehe«), zu

schwülem Traum und ertränkender,

düfteschwerer Wonne (»Traum-

blüthen«), endlich zu heiliger Ver-

zückung im wandelnden »Orpheus«,

der die Saiten greifend durch die

Blumen geht vor starren Wäldern, hinter

welchen der Schimmer aus den tiefen Thälern

emporraucht zu dem lobsingenden frommen

Sänger auf einsamer heiliger Höhe.

Fast immer stellt er nur einen Menschen

dar, dessen Seele sich in der umgebenden

Natur spiegelt, wie es auch Böcklin gewaltig

gezeigt hat in seiner »Villa am Meere«.

Allein Lechter ging auch hierin weiter. Die

Stimmungen seiner Menschen und Land-

schaften sind weicher, müder, fremdartiger.

Er liebt sogar das Kranke, dem so viel

Schönheit inne wohnen kann.

Neulich theilte ein verdienstvoller

deutscher Kunstfreund im »Pan« eine Brief-

stelle van de Velde's mit, in der dieser

ausserordentliche Künstler von der neueren

Kunst aussagte: »L'idee nouvelle, c'est ä

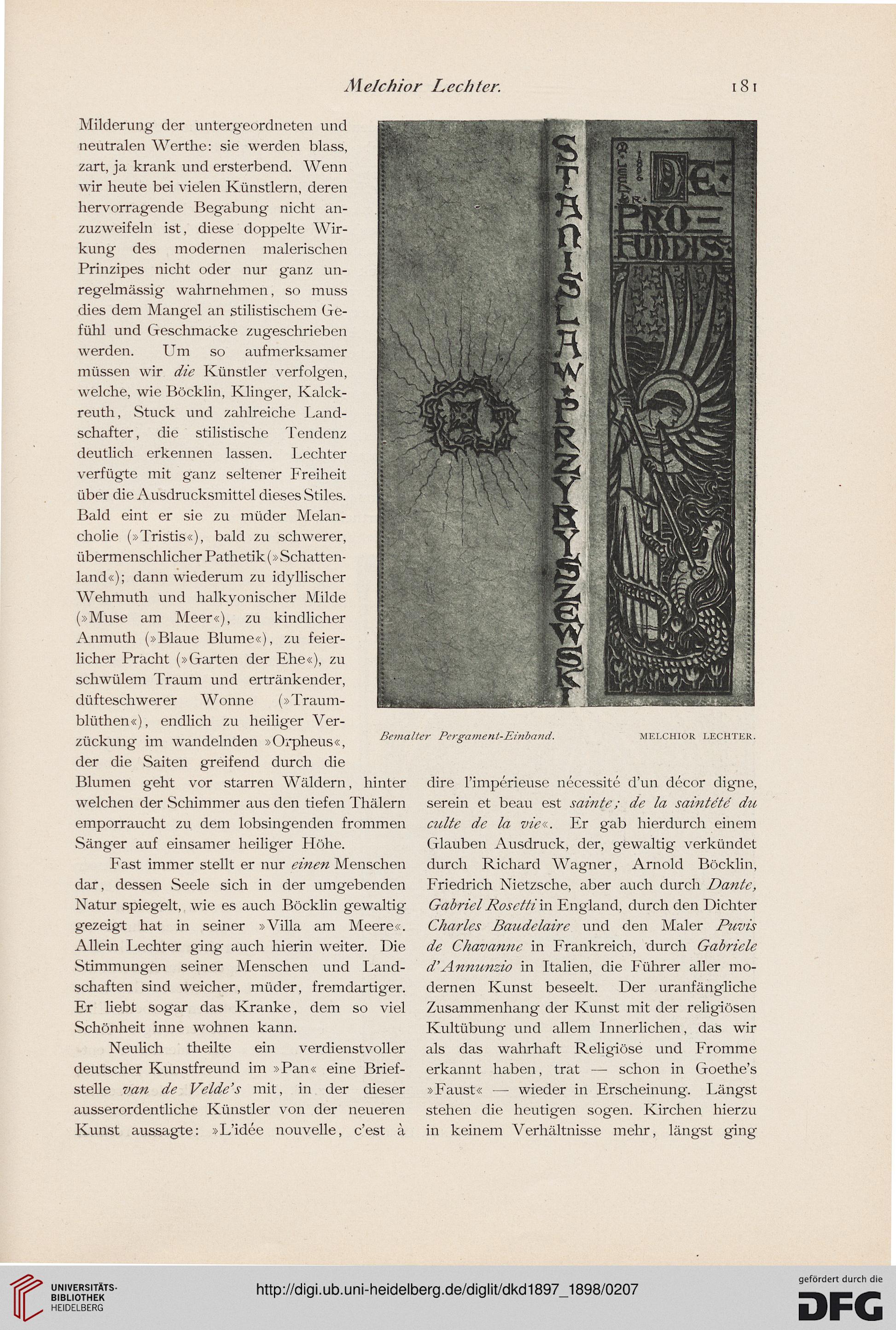

Bemalter Pergament-Einband.

M Kl.CM l( IR I.KCMTKK.

dire l'imperieuse necessite d'un decor digne,

serein et beau est sainte; de la sainte'tc du

culte de la vie«. Er gab hierdurch einem

Glauben Ausdruck, der, gewaltig verkündet

durch Richard Wagner, Arnold Böcklin,

Friedrich Nietzsche, aber auch durch Dante,

GabrielRosctti'in England, durch den Dichter

Charles Baudelaire und den Maler Puvis

de Chavannc in Frankreich, durch Gabriele

d'Annunzio in Italien, die Führer aller mo-

dernen Kunst beseelt. Der uranfängliche

Zusammenhang der Kunst mit der religiösen

Kultübung und allem Innerlichen, das wir

als das wahrhaft Religiöse und Fromme

erkannt haben, trat — schon in Goethe's

»Faust« — wieder in Erscheinung. Längst

stehen die heutigen sogen. Kirchen hierzu

in keinem Verhältnisse mehr, längst ging

181

Milderung der untergeordneten und

neutralen Werthe: sie werden blass,

zart, ja krank und ersterbend. Wenn

wir heute bei vielen Künstlern, deren

hervorragende Begabung nicht an-

zuzweifeln ist, diese doppelte Wir-

kung des modernen malerischen

Prinzipes nicht oder nur ganz un-

regelmässig wahrnehmen, so muss

dies dem Mangel an stilistischem Ge-

fühl und Geschmacke zugeschrieben

werden. Um so aufmerksamer

müssen wir die Künstler verfolgen,

welche, wie Böcklin, Klinger, Kalk-

reuth, Stuck und zahlreiche Land-

schafter, die stilistische Tendenz

deutlich erkennen lassen. Lechter

verfügte mit ganz seltener Freiheit

über die Ausdrucksmittel dieses Stiles.

Bald eint er sie zu müder Melan-

cholie (»Tristis«), bald zu schwerer,

übermenschlicher Pathetik(» Schatten-

land«); dann wiederum zu idyllischer

Wehmuth und halkyonischer Milde

(»Muse am Meer«), zu kindlicher

Anmuth (»Blaue Blume«), zu feier-

licher Pracht (»Garten der Ehe«), zu

schwülem Traum und ertränkender,

düfteschwerer Wonne (»Traum-

blüthen«), endlich zu heiliger Ver-

zückung im wandelnden »Orpheus«,

der die Saiten greifend durch die

Blumen geht vor starren Wäldern, hinter

welchen der Schimmer aus den tiefen Thälern

emporraucht zu dem lobsingenden frommen

Sänger auf einsamer heiliger Höhe.

Fast immer stellt er nur einen Menschen

dar, dessen Seele sich in der umgebenden

Natur spiegelt, wie es auch Böcklin gewaltig

gezeigt hat in seiner »Villa am Meere«.

Allein Lechter ging auch hierin weiter. Die

Stimmungen seiner Menschen und Land-

schaften sind weicher, müder, fremdartiger.

Er liebt sogar das Kranke, dem so viel

Schönheit inne wohnen kann.

Neulich theilte ein verdienstvoller

deutscher Kunstfreund im »Pan« eine Brief-

stelle van de Velde's mit, in der dieser

ausserordentliche Künstler von der neueren

Kunst aussagte: »L'idee nouvelle, c'est ä

Bemalter Pergament-Einband.

M Kl.CM l( IR I.KCMTKK.

dire l'imperieuse necessite d'un decor digne,

serein et beau est sainte; de la sainte'tc du

culte de la vie«. Er gab hierdurch einem

Glauben Ausdruck, der, gewaltig verkündet

durch Richard Wagner, Arnold Böcklin,

Friedrich Nietzsche, aber auch durch Dante,

GabrielRosctti'in England, durch den Dichter

Charles Baudelaire und den Maler Puvis

de Chavannc in Frankreich, durch Gabriele

d'Annunzio in Italien, die Führer aller mo-

dernen Kunst beseelt. Der uranfängliche

Zusammenhang der Kunst mit der religiösen

Kultübung und allem Innerlichen, das wir

als das wahrhaft Religiöse und Fromme

erkannt haben, trat — schon in Goethe's

»Faust« — wieder in Erscheinung. Längst

stehen die heutigen sogen. Kirchen hierzu

in keinem Verhältnisse mehr, längst ging