Philippsthal

Philippsthal

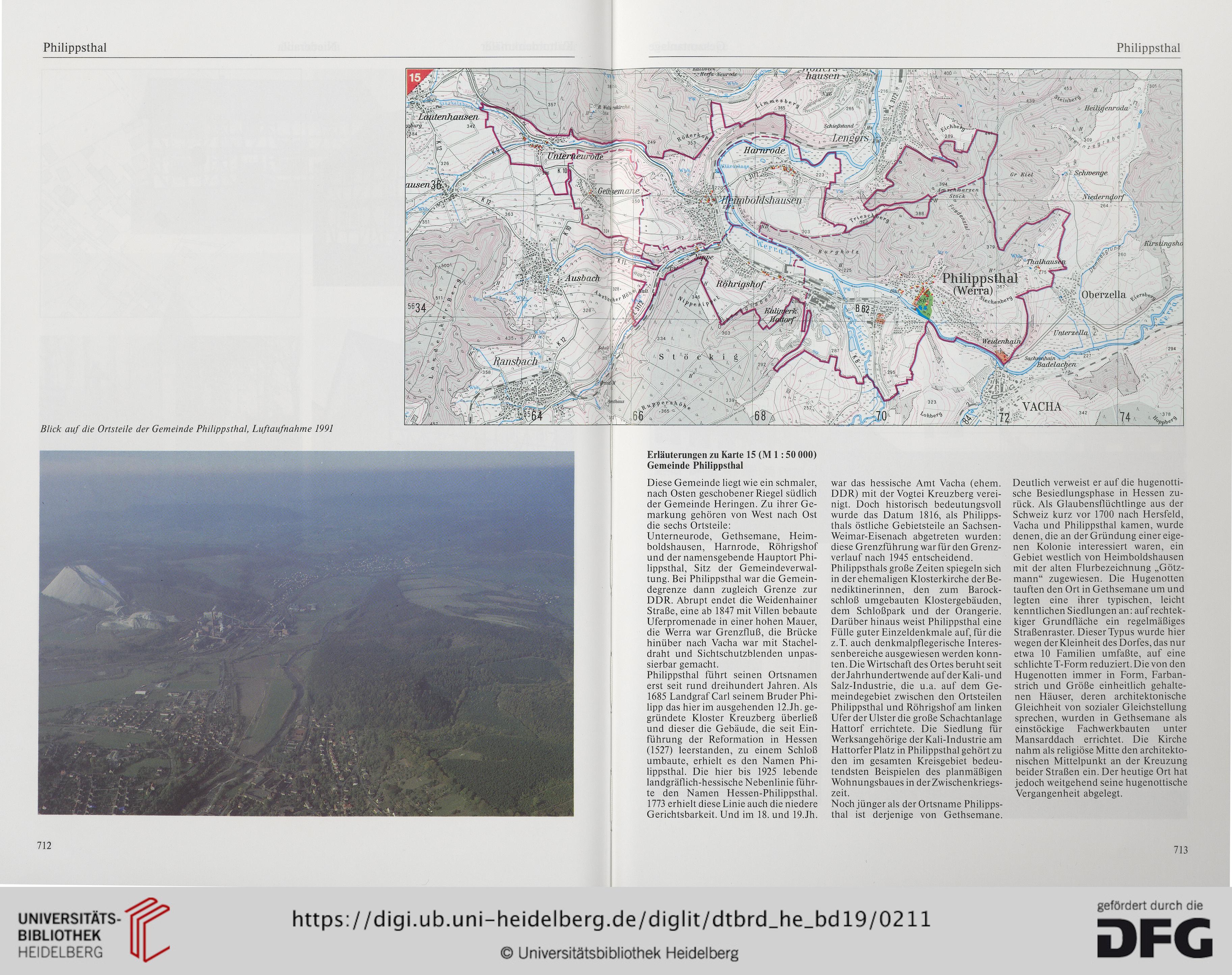

Blick auf die Ortsteile der Gemeinde Philippsthal, Luftaufnahme 1991

Erläuterungen zu Karte 15 (M 1:50 000)

Gemeinde Philippsthal

Diese Gemeinde liegt wie ein schmaler,

nach Osten geschobener Riegel südlich

der Gemeinde Heringen. Zu ihrer Ge-

markung gehören von West nach Ost

die sechs Ortsteile:

Unterneurode, Gethsemane, Heim-

boldshausen, Harnrode, Röhrigshof

und der namensgebende Hauptort Phi-

lippsthal, Sitz der Gemeindeverwal-

tung. Bei Philippsthal war die Gemein-

degrenze dann zugleich Grenze zur

DDR. Abrupt endet die Weidenhainer

Straße, eine ab 1847 mit Villen bebaute

Uferpromenade in einer hohen Mauer,

die Werra war Grenzfluß, die Brücke

hinüber nach Vacha war mit Stachel-

draht und Sichtschutzblenden unpas-

sierbar gemacht.

Philippsthal führt seinen Ortsnamen

erst seit rund dreihundert Jahren. Als

1685 Landgraf Carl seinem Bruder Phi-

lipp das hier im ausgehenden 12.Jh. ge-

gründete Kloster Kreuzberg überließ

und dieser die Gebäude, die seit Ein-

führung der Reformation in Hessen

(1527) leerstanden, zu einem Schloß

umbaute, erhielt es den Namen Phi-

lippsthal. Die hier bis 1925 lebende

landgräflich-hessische Nebenlinie führ-

te den Namen Hessen-Philippsthal.

1773 erhielt diese Linie auch die niedere

Gerichtsbarkeit. Und im 18. und 19.Jh.

war das hessische Amt Vacha (ehern.

DDR) mit der Vogtei Kreuzberg verei-

nigt. Doch historisch bedeutungsvoll

wurde das Datum 1816, als Philipps-

thals östliche Gebietsteile an Sachsen-

Weimar-Eisenach abgetreten wurden:

diese Grenzführung war für den Grenz-

verlauf nach 1945 entscheidend.

Philippsthals große Zeiten spiegeln sich

in der ehemaligen Klosterkirche der Be-

nediktinerinnen, den zum Barock-

schloß umgebauten Klostergebäuden,

dem Schloßpark und der Orangerie.

Darüber hinaus weist Philippsthal eine

Fülle guter Einzeldenkmale auf, für die

z.T. auch denkmalpflegerische Interes-

senbereiche ausgewiesen werden konn-

ten. Die Wirtschaft des Ortes beruht seit

der Jahrhundertwende auf der Kali-und

Salz-Industrie, die u.a. auf dem Ge-

meindegebiet zwischen den Ortsteilen

Philippsthal und Röhrigshof am linken

Ufer der Ulster die große Schachtanlage

Hattorf errichtete. Die Siedlung für

Werksangehörige der Kali-Industrie am

Hattorfer Platz in Philippsthal gehört zu

den im gesamten Kreisgebiet bedeu-

tendsten Beispielen des planmäßigen

Wohnungsbaues in der Zwischenkriegs-

zeit.

Noch jünger als der Ortsname Philipps-

thal ist derjenige von Gethsemane.

Deutlich verweist er auf die hugenotti-

sche Besiedlungsphase in Hessen zu-

rück. Als Glaubensflüchtlinge aus der

Schweiz kurz vor 1700 nach Hersfeld,

Vacha und Philippsthal kamen, wurde

denen, die an der Gründung einer eige-

nen Kolonie interessiert waren, ein

Gebiet westlich von Heimboldshausen

mit der alten Flurbezeichnung „Götz-

mann“ zugewiesen. Die Hugenotten

tauften den Ort in Gethsemane um und

legten eine ihrer typischen, leicht

kenntlichen Siedlungen an: aufrechtek-

kiger Grundfläche ein regelmäßiges

Straßenraster. Dieser Typus wurde hier

wegen der Kleinheit des Dorfes, das nur

etwa 10 Familien umfaßte, auf eine

schlichte T-Form reduziert. Die von den

Hugenotten immer in Form, Farban-

strich und Größe einheitlich gehalte-

nen Häuser, deren architektonische

Gleichheit von sozialer Gleichstellung

sprechen, wurden in Gethsemane als

einstöckige Fachwerkbauten unter

Mansarddach errichtet. Die Kirche

nahm als religiöse Mitte den architekto-

nischen Mittelpunkt an der Kreuzung

beider Straßen ein. Der heutige Ort hat

jedoch weitgehend seine hugenottische

Vergangenheit abgelegt.

712

713

Philippsthal

Blick auf die Ortsteile der Gemeinde Philippsthal, Luftaufnahme 1991

Erläuterungen zu Karte 15 (M 1:50 000)

Gemeinde Philippsthal

Diese Gemeinde liegt wie ein schmaler,

nach Osten geschobener Riegel südlich

der Gemeinde Heringen. Zu ihrer Ge-

markung gehören von West nach Ost

die sechs Ortsteile:

Unterneurode, Gethsemane, Heim-

boldshausen, Harnrode, Röhrigshof

und der namensgebende Hauptort Phi-

lippsthal, Sitz der Gemeindeverwal-

tung. Bei Philippsthal war die Gemein-

degrenze dann zugleich Grenze zur

DDR. Abrupt endet die Weidenhainer

Straße, eine ab 1847 mit Villen bebaute

Uferpromenade in einer hohen Mauer,

die Werra war Grenzfluß, die Brücke

hinüber nach Vacha war mit Stachel-

draht und Sichtschutzblenden unpas-

sierbar gemacht.

Philippsthal führt seinen Ortsnamen

erst seit rund dreihundert Jahren. Als

1685 Landgraf Carl seinem Bruder Phi-

lipp das hier im ausgehenden 12.Jh. ge-

gründete Kloster Kreuzberg überließ

und dieser die Gebäude, die seit Ein-

führung der Reformation in Hessen

(1527) leerstanden, zu einem Schloß

umbaute, erhielt es den Namen Phi-

lippsthal. Die hier bis 1925 lebende

landgräflich-hessische Nebenlinie führ-

te den Namen Hessen-Philippsthal.

1773 erhielt diese Linie auch die niedere

Gerichtsbarkeit. Und im 18. und 19.Jh.

war das hessische Amt Vacha (ehern.

DDR) mit der Vogtei Kreuzberg verei-

nigt. Doch historisch bedeutungsvoll

wurde das Datum 1816, als Philipps-

thals östliche Gebietsteile an Sachsen-

Weimar-Eisenach abgetreten wurden:

diese Grenzführung war für den Grenz-

verlauf nach 1945 entscheidend.

Philippsthals große Zeiten spiegeln sich

in der ehemaligen Klosterkirche der Be-

nediktinerinnen, den zum Barock-

schloß umgebauten Klostergebäuden,

dem Schloßpark und der Orangerie.

Darüber hinaus weist Philippsthal eine

Fülle guter Einzeldenkmale auf, für die

z.T. auch denkmalpflegerische Interes-

senbereiche ausgewiesen werden konn-

ten. Die Wirtschaft des Ortes beruht seit

der Jahrhundertwende auf der Kali-und

Salz-Industrie, die u.a. auf dem Ge-

meindegebiet zwischen den Ortsteilen

Philippsthal und Röhrigshof am linken

Ufer der Ulster die große Schachtanlage

Hattorf errichtete. Die Siedlung für

Werksangehörige der Kali-Industrie am

Hattorfer Platz in Philippsthal gehört zu

den im gesamten Kreisgebiet bedeu-

tendsten Beispielen des planmäßigen

Wohnungsbaues in der Zwischenkriegs-

zeit.

Noch jünger als der Ortsname Philipps-

thal ist derjenige von Gethsemane.

Deutlich verweist er auf die hugenotti-

sche Besiedlungsphase in Hessen zu-

rück. Als Glaubensflüchtlinge aus der

Schweiz kurz vor 1700 nach Hersfeld,

Vacha und Philippsthal kamen, wurde

denen, die an der Gründung einer eige-

nen Kolonie interessiert waren, ein

Gebiet westlich von Heimboldshausen

mit der alten Flurbezeichnung „Götz-

mann“ zugewiesen. Die Hugenotten

tauften den Ort in Gethsemane um und

legten eine ihrer typischen, leicht

kenntlichen Siedlungen an: aufrechtek-

kiger Grundfläche ein regelmäßiges

Straßenraster. Dieser Typus wurde hier

wegen der Kleinheit des Dorfes, das nur

etwa 10 Familien umfaßte, auf eine

schlichte T-Form reduziert. Die von den

Hugenotten immer in Form, Farban-

strich und Größe einheitlich gehalte-

nen Häuser, deren architektonische

Gleichheit von sozialer Gleichstellung

sprechen, wurden in Gethsemane als

einstöckige Fachwerkbauten unter

Mansarddach errichtet. Die Kirche

nahm als religiöse Mitte den architekto-

nischen Mittelpunkt an der Kreuzung

beider Straßen ein. Der heutige Ort hat

jedoch weitgehend seine hugenottische

Vergangenheit abgelegt.

712

713