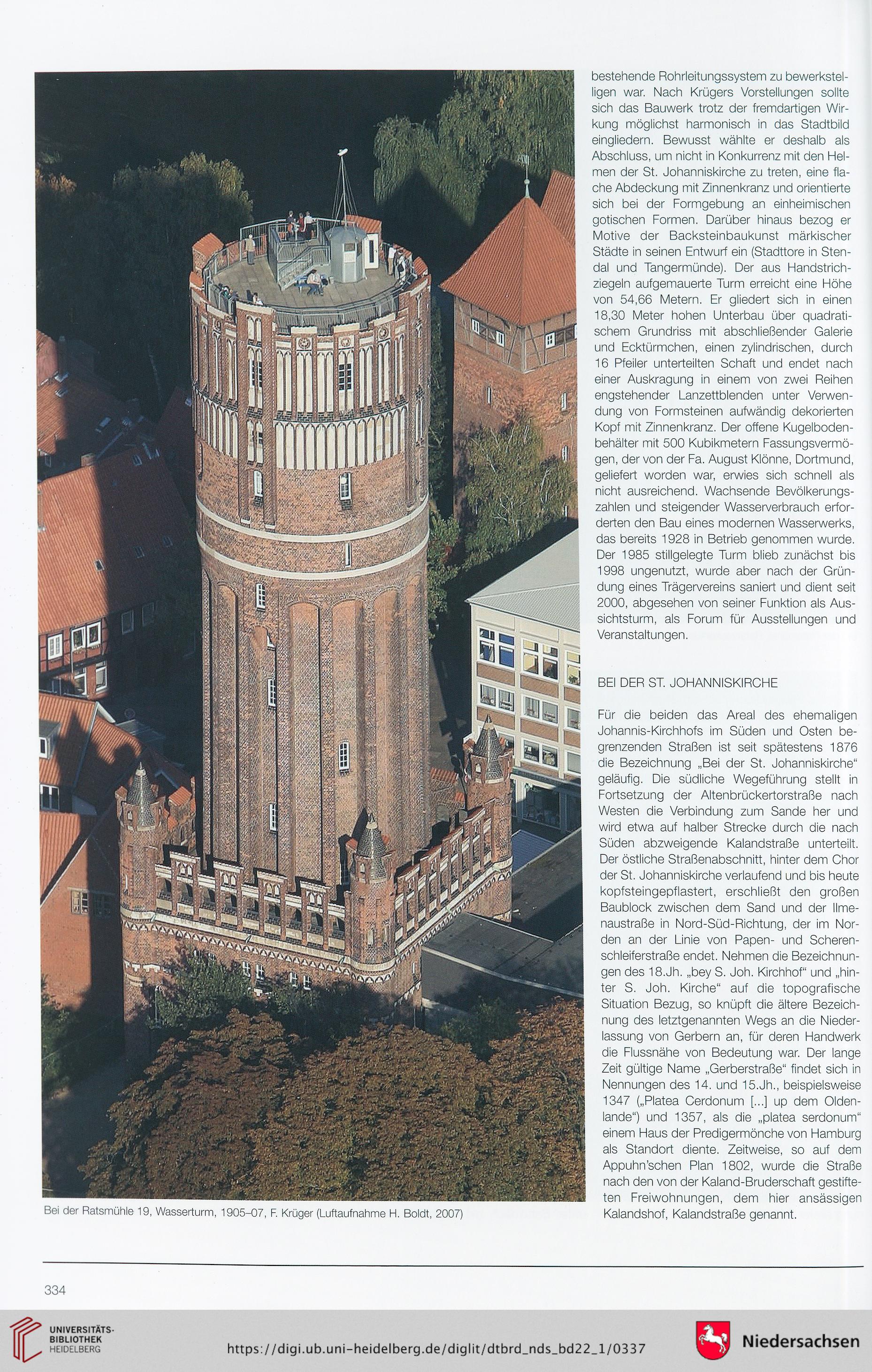

Bei der Ratsmühle 19, Wasserturm, 1905-07, F. Krüger (Luftaufnahme H. Boldt, 2007)

bestehende Rohrleitungssystem zu bewerkstel-

ligen war. Nach Krügers Vorstellungen sollte

sich das Bauwerk trotz der fremdartigen Wir-

kung möglichst harmonisch in das Stadtbild

eingliedern. Bewusst wählte er deshalb als

Abschluss, um nicht in Konkurrenz mit den Hel-

men der St. Johanniskirche zu treten, eine fla-

che Abdeckung mit Zinnenkranz und orientierte

sich bei der Formgebung an einheimischen

gotischen Formen. Darüber hinaus bezog er

Motive der Backsteinbaukunst märkischer

Städte in seinen Entwurf ein (Stadttore in Sten-

dal und Tangermünde). Der aus Handstrich-

ziegeln aufgemauerte Turm erreicht eine Höhe

von 54,66 Metern. Er gliedert sich in einen

18,30 Meter hohen Unterbau über quadrati-

schem Grundriss mit abschließender Galerie

und Ecktürmchen, einen zylindrischen, durch

16 Pfeiler unterteilten Schaft und endet nach

einer Auskragung in einem von zwei Reihen

engstehender Lanzettblenden unter Verwen-

dung von Formsteinen aufwändig dekorierten

Kopf mit Zinnenkranz. Der offene Kugelboden-

behälter mit 500 Kubikmetern Fassungsvermö-

gen, der von der Fa. August Klönne, Dortmund,

geliefert worden war, erwies sich schnell als

nicht ausreichend. Wachsende Bevölkerungs-

zahlen und steigender Wasserverbrauch erfor-

derten den Bau eines modernen Wasserwerks,

das bereits 1928 in Betrieb genommen wurde.

Der 1985 stillgelegte Turm blieb zunächst bis

1998 ungenutzt, wurde aber nach der Grün-

dung eines Trägervereins saniert und dient seit

2000, abgesehen von seiner Funktion als Aus-

sichtsturm, als Forum für Ausstellungen und

Veranstaltungen.

BEI DER ST. JOHANNISKIRCHE

Für die beiden das Areal des ehemaligen

Johannis-Kirchhofs im Süden und Osten be-

grenzenden Straßen ist seit spätestens 1876

die Bezeichnung „Bei der St. Johanniskirche“

geläufig. Die südliche Wegeführung stellt in

Fortsetzung der Altenbrückertorstraße nach

Westen die Verbindung zum Sande her und

wird etwa auf halber Strecke durch die nach

Süden abzweigende Kalandstraße unterteilt.

Der östliche Straßenabschnitt, hinter dem Chor

der St. Johanniskirche verlaufend und bis heute

kopfsteingepflastert, erschließt den großen

Baublock zwischen dem Sand und der llme-

naustraße in Nord-Süd-Richtung, der im Nor-

den an der Linie von Papen- und Scheren-

schleiferstraße endet. Nehmen die Bezeichnun-

gen des 18.Jh. „bey S. Joh. Kirchhof“ und „hin-

ter S. Joh. Kirche“ auf die topografische

Situation Bezug, so knüpft die ältere Bezeich-

nung des letztgenannten Wegs an die Nieder-

lassung von Gerbern an, für deren Handwerk

die Flussnähe von Bedeutung war. Der lange

Zeit gültige Name „Gerberstraße“ findet sich in

Nennungen des 14. und 15.Jh., beispielsweise

1347 („Platea Cerdonum [...] up dem Olden-

lande“) und 1357, als die „platea serdonum“

einem Haus der Predigermönche von Hamburg

als Standort diente. Zeitweise, so auf dem

Appuhn’schen Plan 1802, wurde die Straße

nach den von der Kaland-Bruderschaft gestifte-

ten Freiwohnungen, dem hier ansässigen

Kalandshof, Kalandstraße genannt.

334

bestehende Rohrleitungssystem zu bewerkstel-

ligen war. Nach Krügers Vorstellungen sollte

sich das Bauwerk trotz der fremdartigen Wir-

kung möglichst harmonisch in das Stadtbild

eingliedern. Bewusst wählte er deshalb als

Abschluss, um nicht in Konkurrenz mit den Hel-

men der St. Johanniskirche zu treten, eine fla-

che Abdeckung mit Zinnenkranz und orientierte

sich bei der Formgebung an einheimischen

gotischen Formen. Darüber hinaus bezog er

Motive der Backsteinbaukunst märkischer

Städte in seinen Entwurf ein (Stadttore in Sten-

dal und Tangermünde). Der aus Handstrich-

ziegeln aufgemauerte Turm erreicht eine Höhe

von 54,66 Metern. Er gliedert sich in einen

18,30 Meter hohen Unterbau über quadrati-

schem Grundriss mit abschließender Galerie

und Ecktürmchen, einen zylindrischen, durch

16 Pfeiler unterteilten Schaft und endet nach

einer Auskragung in einem von zwei Reihen

engstehender Lanzettblenden unter Verwen-

dung von Formsteinen aufwändig dekorierten

Kopf mit Zinnenkranz. Der offene Kugelboden-

behälter mit 500 Kubikmetern Fassungsvermö-

gen, der von der Fa. August Klönne, Dortmund,

geliefert worden war, erwies sich schnell als

nicht ausreichend. Wachsende Bevölkerungs-

zahlen und steigender Wasserverbrauch erfor-

derten den Bau eines modernen Wasserwerks,

das bereits 1928 in Betrieb genommen wurde.

Der 1985 stillgelegte Turm blieb zunächst bis

1998 ungenutzt, wurde aber nach der Grün-

dung eines Trägervereins saniert und dient seit

2000, abgesehen von seiner Funktion als Aus-

sichtsturm, als Forum für Ausstellungen und

Veranstaltungen.

BEI DER ST. JOHANNISKIRCHE

Für die beiden das Areal des ehemaligen

Johannis-Kirchhofs im Süden und Osten be-

grenzenden Straßen ist seit spätestens 1876

die Bezeichnung „Bei der St. Johanniskirche“

geläufig. Die südliche Wegeführung stellt in

Fortsetzung der Altenbrückertorstraße nach

Westen die Verbindung zum Sande her und

wird etwa auf halber Strecke durch die nach

Süden abzweigende Kalandstraße unterteilt.

Der östliche Straßenabschnitt, hinter dem Chor

der St. Johanniskirche verlaufend und bis heute

kopfsteingepflastert, erschließt den großen

Baublock zwischen dem Sand und der llme-

naustraße in Nord-Süd-Richtung, der im Nor-

den an der Linie von Papen- und Scheren-

schleiferstraße endet. Nehmen die Bezeichnun-

gen des 18.Jh. „bey S. Joh. Kirchhof“ und „hin-

ter S. Joh. Kirche“ auf die topografische

Situation Bezug, so knüpft die ältere Bezeich-

nung des letztgenannten Wegs an die Nieder-

lassung von Gerbern an, für deren Handwerk

die Flussnähe von Bedeutung war. Der lange

Zeit gültige Name „Gerberstraße“ findet sich in

Nennungen des 14. und 15.Jh., beispielsweise

1347 („Platea Cerdonum [...] up dem Olden-

lande“) und 1357, als die „platea serdonum“

einem Haus der Predigermönche von Hamburg

als Standort diente. Zeitweise, so auf dem

Appuhn’schen Plan 1802, wurde die Straße

nach den von der Kaland-Bruderschaft gestifte-

ten Freiwohnungen, dem hier ansässigen

Kalandshof, Kalandstraße genannt.

334