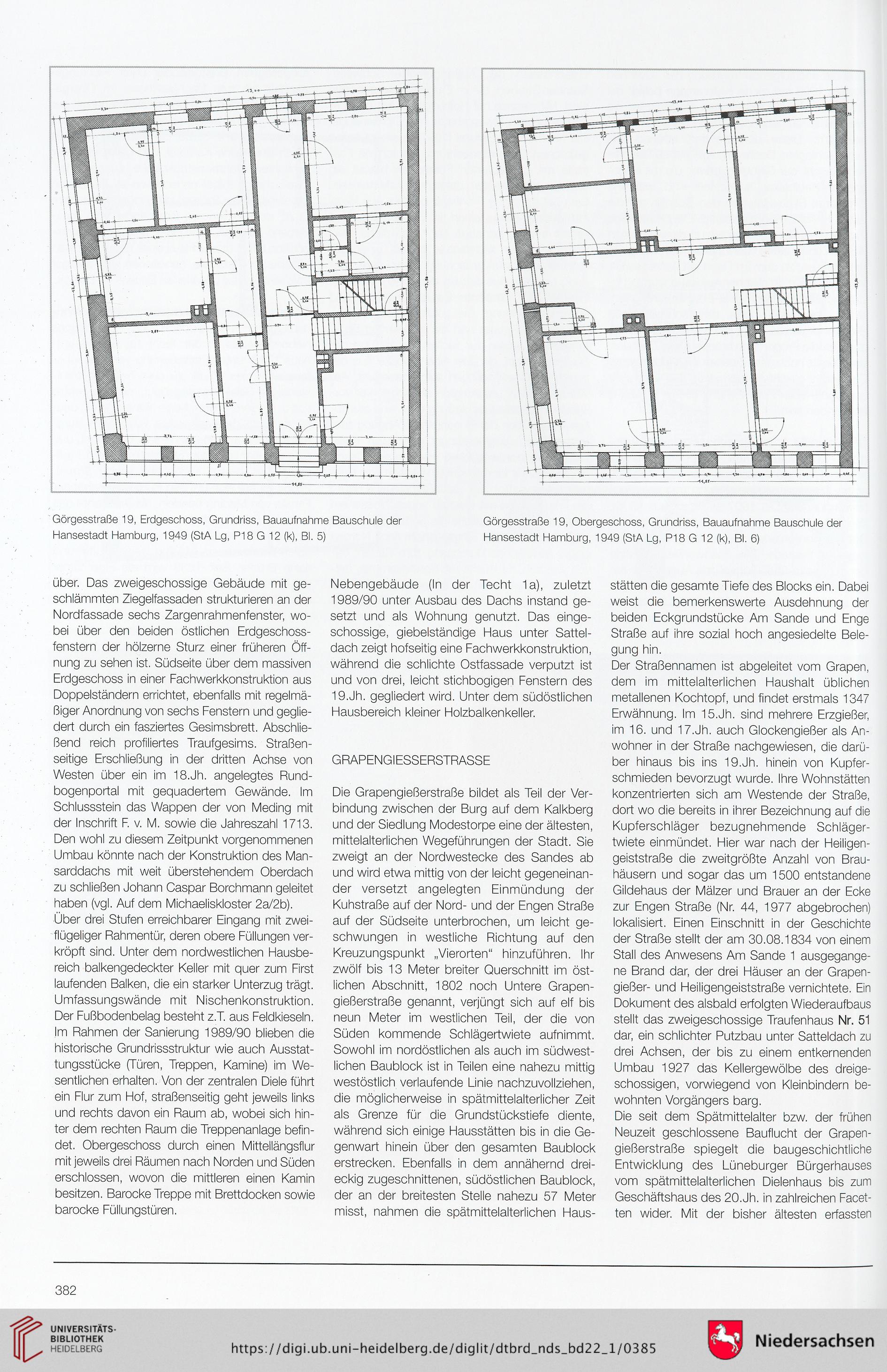

Görgesstraße 19, Erdgeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der

Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 5)

"l,.| .! I...| 1 |f|

1 T—!-T|

.. .J .' Tj

-4H|£S-

Görgesstraße 19, Obergeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der

Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 6)

über. Das zweigeschossige Gebäude mit ge-

schlämmten Ziegelfassaden strukturieren an der

Nordfassade sechs Zargenrahmenfenster, wo-

bei über den beiden östlichen Erdgeschoss-

fenstern der hölzerne Sturz einer früheren Öff-

nung zu sehen ist. Südseite über dem massiven

Erdgeschoss in einer Fachwerkkonstruktion aus

Doppelständern errichtet, ebenfalls mit regelmä-

ßiger Anordnung von sechs Fenstern und geglie-

dert durch ein fasziertes Gesimsbrett. Abschlie-

ßend reich profiliertes Traufgesims. Straßen-

seitige Erschließung in der dritten Achse von

Westen über ein im 18.Jh. angelegtes Rund-

bogenportal mit gequadertem Gewände. Im

Schlussstein das Wappen der von Meding mit

der Inschrift F. v. M. sowie die Jahreszahl 1713.

Den wohl zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen

Umbau könnte nach der Konstruktion des Man-

sarddachs mit weit überstehendem Oberdach

zu schließen Johann Caspar Borchmann geleitet

haben (vgl. Auf dem Michaeliskloster 2a/2b).

Über drei Stufen erreichbarer Eingang mit zwei-

flügeliger Rahmentür, deren obere Füllungen ver-

kröpft sind. Unter dem nordwestlichen Hausbe-

reich balkengedeckter Keller mit quer zum First

laufenden Balken, die ein starker Unterzug trägt.

Umfassungswände mit Nischenkonstruktion.

Der Fußbodenbelag besteht z.T. aus Feldkieseln.

Im Rahmen der Sanierung 1989/90 blieben die

historische Grundrissstruktur wie auch Ausstat-

tungsstücke (Türen, Treppen, Kamine) im We-

sentlichen erhalten. Von der zentralen Diele führt

ein Flur zum Hof, straßenseitig geht jeweils links

und rechts davon ein Raum ab, wobei sich hin-

ter dem rechten Raum die Treppenanlage befin-

det. Obergeschoss durch einen Mittellängsflur

mit jeweils drei Räumen nach Norden und Süden

erschlossen, wovon die mittleren einen Kamin

besitzen. Barocke Treppe mit Brettdocken sowie

barocke Füllungstüren.

Nebengebäude (In der Techt la), zuletzt

1989/90 unter Ausbau des Dachs instand ge-

setzt und als Wohnung genutzt. Das einge-

schossige, giebelständige Haus unter Sattel-

dach zeigt hofseitig eine Fachwerkkonstruktion,

während die schlichte Ostfassade verputzt ist

und von drei, leicht stichbogigen Fenstern des

19.Jh. gegliedert wird. Unter dem südöstlichen

Hausbereich kleiner Holzbalkenkeller.

GRAPENGIESSERSTRASSE

Die Grapengießerstraße bildet als Teil der Ver-

bindung zwischen der Burg auf dem Kalkberg

und der Siedlung Modestorpe eine der ältesten,

mittelalterlichen Wegeführungen der Stadt. Sie

zweigt an der Nordwestecke des Sandes ab

und wird etwa mittig von der leicht gegeneinan-

der versetzt angelegten Einmündung der

Kuhstraße auf der Nord- und der Engen Straße

auf der Südseite unterbrochen, um leicht ge-

schwungen in westliche Richtung auf den

Kreuzungspunkt „Vierorten“ hinzuführen. Ihr

zwölf bis 13 Meter breiter Querschnitt im öst-

lichen Abschnitt, 1802 noch Untere Grapen-

gießerstraße genannt, verjüngt sich auf elf bis

neun Meter im westlichen Teil, der die von

Süden kommende Schlägertwiete aufnimmt.

Sowohl im nordöstlichen als auch im südwest-

lichen Baublock ist in Teilen eine nahezu mittig

westöstlich verlaufende Linie nachzuvollziehen,

die möglicherweise in spätmittelalterlicher Zeit

als Grenze für die Grundstückstiefe diente,

während sich einige Hausstätten bis in die Ge-

genwart hinein über den gesamten Baublock

erstrecken. Ebenfalls in dem annähernd drei-

eckig zugeschnittenen, südöstlichen Baublock,

der an der breitesten Stelle nahezu 57 Meter

misst, nahmen die spätmittelalterlichen Haus-

stätten die gesamte Tiefe des Blocks ein. Dabei

weist die bemerkenswerte Ausdehnung der

beiden Eckgrundstücke Am Sande und Enge

Straße auf ihre sozial hoch angesiedelte Bele-

gung hin.

Der Straßennamen ist abgeleitet vom Grapen,

dem im mittelalterlichen Haushalt üblichen

metallenen Kochtopf, und findet erstmals 1347

Erwähnung. Im 15.Jh. sind mehrere Erzgießer,

im 16. und 17.Jh. auch Glockengießer als An-

wohner in der Straße nachgewiesen, die darü-

ber hinaus bis ins 19.Jh. hinein von Kupfer-

schmieden bevorzugt wurde. Ihre Wohnstätten

konzentrierten sich am Westende der Straße,

dort wo die bereits in ihrer Bezeichnung auf die

Kupferschläger bezugnehmende Schläger-

twiete einmündet. Hier war nach der Heiligen-

geiststraße die zweitgrößte Anzahl von Brau-

häusern und sogar das um 1500 entstandene

Gildehaus der Mälzer und Brauer an der Ecke

zur Engen Straße (Nr. 44, 1977 abgebrochen)

lokalisiert. Einen Einschnitt in der Geschichte

der Straße stellt der am 30.08.1834 von einem

Stall des Anwesens Am Sande 1 ausgegange-

ne Brand dar, der drei Häuser an der Grapen-

gießer- und Heiligengeiststraße vernichtete. Ein

Dokument des alsbald erfolgten Wiederaufbaus

stellt das zweigeschossige Traufenhaus Nr. 51

dar, ein schlichter Putzbau unter Satteldach zu

drei Achsen, der bis zu einem entkernenden

Umbau 1927 das Kellergewölbe des dreige-

schossigen, vorwiegend von Kleinbindern be-

wohnten Vorgängers barg.

Die seit dem Spätmittelalter bzw. der frühen

Neuzeit geschlossene Bauflucht der Grapen-

gießerstraße spiegelt die baugeschichtliche

Entwicklung des Lüneburger Bürgerhauses

vom spätmittelalterlichen Dielenhaus bis zum

Geschäftshaus des 20.Jh. in zahlreichen Facet-

ten wider. Mit der bisher ältesten erfassten

382

Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 5)

"l,.| .! I...| 1 |f|

1 T—!-T|

.. .J .' Tj

-4H|£S-

Görgesstraße 19, Obergeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der

Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 6)

über. Das zweigeschossige Gebäude mit ge-

schlämmten Ziegelfassaden strukturieren an der

Nordfassade sechs Zargenrahmenfenster, wo-

bei über den beiden östlichen Erdgeschoss-

fenstern der hölzerne Sturz einer früheren Öff-

nung zu sehen ist. Südseite über dem massiven

Erdgeschoss in einer Fachwerkkonstruktion aus

Doppelständern errichtet, ebenfalls mit regelmä-

ßiger Anordnung von sechs Fenstern und geglie-

dert durch ein fasziertes Gesimsbrett. Abschlie-

ßend reich profiliertes Traufgesims. Straßen-

seitige Erschließung in der dritten Achse von

Westen über ein im 18.Jh. angelegtes Rund-

bogenportal mit gequadertem Gewände. Im

Schlussstein das Wappen der von Meding mit

der Inschrift F. v. M. sowie die Jahreszahl 1713.

Den wohl zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen

Umbau könnte nach der Konstruktion des Man-

sarddachs mit weit überstehendem Oberdach

zu schließen Johann Caspar Borchmann geleitet

haben (vgl. Auf dem Michaeliskloster 2a/2b).

Über drei Stufen erreichbarer Eingang mit zwei-

flügeliger Rahmentür, deren obere Füllungen ver-

kröpft sind. Unter dem nordwestlichen Hausbe-

reich balkengedeckter Keller mit quer zum First

laufenden Balken, die ein starker Unterzug trägt.

Umfassungswände mit Nischenkonstruktion.

Der Fußbodenbelag besteht z.T. aus Feldkieseln.

Im Rahmen der Sanierung 1989/90 blieben die

historische Grundrissstruktur wie auch Ausstat-

tungsstücke (Türen, Treppen, Kamine) im We-

sentlichen erhalten. Von der zentralen Diele führt

ein Flur zum Hof, straßenseitig geht jeweils links

und rechts davon ein Raum ab, wobei sich hin-

ter dem rechten Raum die Treppenanlage befin-

det. Obergeschoss durch einen Mittellängsflur

mit jeweils drei Räumen nach Norden und Süden

erschlossen, wovon die mittleren einen Kamin

besitzen. Barocke Treppe mit Brettdocken sowie

barocke Füllungstüren.

Nebengebäude (In der Techt la), zuletzt

1989/90 unter Ausbau des Dachs instand ge-

setzt und als Wohnung genutzt. Das einge-

schossige, giebelständige Haus unter Sattel-

dach zeigt hofseitig eine Fachwerkkonstruktion,

während die schlichte Ostfassade verputzt ist

und von drei, leicht stichbogigen Fenstern des

19.Jh. gegliedert wird. Unter dem südöstlichen

Hausbereich kleiner Holzbalkenkeller.

GRAPENGIESSERSTRASSE

Die Grapengießerstraße bildet als Teil der Ver-

bindung zwischen der Burg auf dem Kalkberg

und der Siedlung Modestorpe eine der ältesten,

mittelalterlichen Wegeführungen der Stadt. Sie

zweigt an der Nordwestecke des Sandes ab

und wird etwa mittig von der leicht gegeneinan-

der versetzt angelegten Einmündung der

Kuhstraße auf der Nord- und der Engen Straße

auf der Südseite unterbrochen, um leicht ge-

schwungen in westliche Richtung auf den

Kreuzungspunkt „Vierorten“ hinzuführen. Ihr

zwölf bis 13 Meter breiter Querschnitt im öst-

lichen Abschnitt, 1802 noch Untere Grapen-

gießerstraße genannt, verjüngt sich auf elf bis

neun Meter im westlichen Teil, der die von

Süden kommende Schlägertwiete aufnimmt.

Sowohl im nordöstlichen als auch im südwest-

lichen Baublock ist in Teilen eine nahezu mittig

westöstlich verlaufende Linie nachzuvollziehen,

die möglicherweise in spätmittelalterlicher Zeit

als Grenze für die Grundstückstiefe diente,

während sich einige Hausstätten bis in die Ge-

genwart hinein über den gesamten Baublock

erstrecken. Ebenfalls in dem annähernd drei-

eckig zugeschnittenen, südöstlichen Baublock,

der an der breitesten Stelle nahezu 57 Meter

misst, nahmen die spätmittelalterlichen Haus-

stätten die gesamte Tiefe des Blocks ein. Dabei

weist die bemerkenswerte Ausdehnung der

beiden Eckgrundstücke Am Sande und Enge

Straße auf ihre sozial hoch angesiedelte Bele-

gung hin.

Der Straßennamen ist abgeleitet vom Grapen,

dem im mittelalterlichen Haushalt üblichen

metallenen Kochtopf, und findet erstmals 1347

Erwähnung. Im 15.Jh. sind mehrere Erzgießer,

im 16. und 17.Jh. auch Glockengießer als An-

wohner in der Straße nachgewiesen, die darü-

ber hinaus bis ins 19.Jh. hinein von Kupfer-

schmieden bevorzugt wurde. Ihre Wohnstätten

konzentrierten sich am Westende der Straße,

dort wo die bereits in ihrer Bezeichnung auf die

Kupferschläger bezugnehmende Schläger-

twiete einmündet. Hier war nach der Heiligen-

geiststraße die zweitgrößte Anzahl von Brau-

häusern und sogar das um 1500 entstandene

Gildehaus der Mälzer und Brauer an der Ecke

zur Engen Straße (Nr. 44, 1977 abgebrochen)

lokalisiert. Einen Einschnitt in der Geschichte

der Straße stellt der am 30.08.1834 von einem

Stall des Anwesens Am Sande 1 ausgegange-

ne Brand dar, der drei Häuser an der Grapen-

gießer- und Heiligengeiststraße vernichtete. Ein

Dokument des alsbald erfolgten Wiederaufbaus

stellt das zweigeschossige Traufenhaus Nr. 51

dar, ein schlichter Putzbau unter Satteldach zu

drei Achsen, der bis zu einem entkernenden

Umbau 1927 das Kellergewölbe des dreige-

schossigen, vorwiegend von Kleinbindern be-

wohnten Vorgängers barg.

Die seit dem Spätmittelalter bzw. der frühen

Neuzeit geschlossene Bauflucht der Grapen-

gießerstraße spiegelt die baugeschichtliche

Entwicklung des Lüneburger Bürgerhauses

vom spätmittelalterlichen Dielenhaus bis zum

Geschäftshaus des 20.Jh. in zahlreichen Facet-

ten wider. Mit der bisher ältesten erfassten

382