14

Heinrich Zimmermann/Ein Salzburger Kreuzigungsbild

Stil und Farbengebung weisen das Bild in die Zeit

gegen i44°- Dieser Typus des Kreuzigungsbildes

muß in jener Gegend — wie selbst das spärlich

erhaltene Material beweist — sehr verbreitet ge-

wesen sein und eine reiche Abwandlung erfahren

haben. Im Museum des Klosters Neustift in Wiener

Neustadt befindet sich die spätere Kopie einer

gleichzeitigen Kreuzigungsdarstellung, die Abb. 3

wiedergibt. Die Gestalt Christi, die Gruppe der

knieenden Schergen sowie der Hauptmann keh-

ren fast identisch wieder, während gewisse Ver-

änderungen der Komposition, wie die Gestalt des

mehr ins Profil gestellten Johannes und des Be-

gleiters des Hauptmannes, auf dem Kreuzigungs-

bilde im Museum Johanneum zu Graz ähnlich

begegnen. (Abb. bei Suida, Österr. Kunstschätze,

Wien, Löwy, Jahrgang 2, Tafel 66.) Der Zu-

sammenhang dieser 3 Bilder steht mithin außer

Zweifel. Am frühesten (wohl um i4-3o) dürfte

das Grazer Bild entstanden sein.

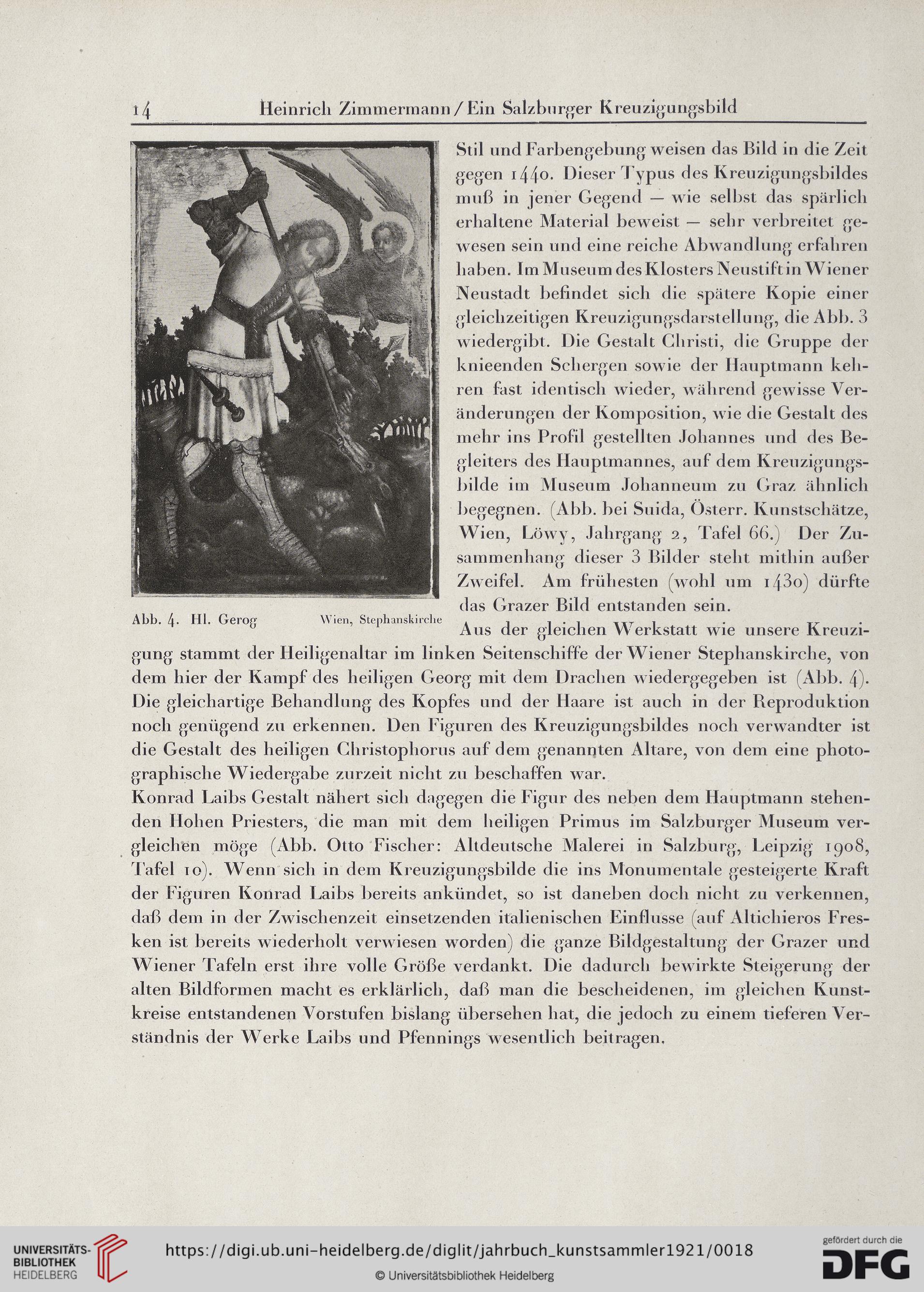

Abb. 4. HI. Gei’Oft Wien, Stephanskirclie . -. . . . _TT . .

Aus der gleichen W erkstatt wie unsere Kreuzi-

gung stammt der Heiligenaltar im linken Seitenschiffe der Wiener Stephanskirclie, von

dem hier der Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen wiedergegeben ist (Abb. 4)-

Die gleichartige Behandlung des Kopfes und der Haare ist auch in der Beproduktion

noch genügend zu erkennen. Den Figuren des Kreuzigungsbildes noch verwandter ist

die Gestalt des heiligen Christophorus auf dem genannten Altäre, von dem eine photo-

graphische Wiedergabe zurzeit nicht zu beschaffen war.

Konrad Laibs Gestalt nähert sich dagegen die Figur des neben dem Hauptmann stehen-

den Hohen Priesters, die man mit dem heiligen Primus im Salzburger Museum ver-

gleichen möge (Abb. Otto Fischer: Altdeutsche Malerei in Salzburg, Leipzig 1908,

Tafel 10). Wenn sich in dem Kreuzigungsbilde die ins Monumentale gesteigerte Kraft

der Figuren Konrad Laibs bereits ankündet, so ist daneben doch nicht zu verkennen,

daß dem in der Zwischenzeit einsetzenden italienischen Einflüsse (auf Altichieros Fres-

ken ist bereits wiederholt verwiesen worden) die ganze Bildgestaltung der Grazer und

Wiener Tafeln erst ihre volle Größe verdankt. Die dadurch bewirkte Steigerung der

alten Bildformen macht es erklärlich, daß man die bescheidenen, im gleichen Kunst-

kreise entstandenen Vorstufen bislang übersehen hat, die jedoch zu einem tieferen Ver-

ständnis der Werke Laibs und Pfennings wesentlich beitragen.

Heinrich Zimmermann/Ein Salzburger Kreuzigungsbild

Stil und Farbengebung weisen das Bild in die Zeit

gegen i44°- Dieser Typus des Kreuzigungsbildes

muß in jener Gegend — wie selbst das spärlich

erhaltene Material beweist — sehr verbreitet ge-

wesen sein und eine reiche Abwandlung erfahren

haben. Im Museum des Klosters Neustift in Wiener

Neustadt befindet sich die spätere Kopie einer

gleichzeitigen Kreuzigungsdarstellung, die Abb. 3

wiedergibt. Die Gestalt Christi, die Gruppe der

knieenden Schergen sowie der Hauptmann keh-

ren fast identisch wieder, während gewisse Ver-

änderungen der Komposition, wie die Gestalt des

mehr ins Profil gestellten Johannes und des Be-

gleiters des Hauptmannes, auf dem Kreuzigungs-

bilde im Museum Johanneum zu Graz ähnlich

begegnen. (Abb. bei Suida, Österr. Kunstschätze,

Wien, Löwy, Jahrgang 2, Tafel 66.) Der Zu-

sammenhang dieser 3 Bilder steht mithin außer

Zweifel. Am frühesten (wohl um i4-3o) dürfte

das Grazer Bild entstanden sein.

Abb. 4. HI. Gei’Oft Wien, Stephanskirclie . -. . . . _TT . .

Aus der gleichen W erkstatt wie unsere Kreuzi-

gung stammt der Heiligenaltar im linken Seitenschiffe der Wiener Stephanskirclie, von

dem hier der Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen wiedergegeben ist (Abb. 4)-

Die gleichartige Behandlung des Kopfes und der Haare ist auch in der Beproduktion

noch genügend zu erkennen. Den Figuren des Kreuzigungsbildes noch verwandter ist

die Gestalt des heiligen Christophorus auf dem genannten Altäre, von dem eine photo-

graphische Wiedergabe zurzeit nicht zu beschaffen war.

Konrad Laibs Gestalt nähert sich dagegen die Figur des neben dem Hauptmann stehen-

den Hohen Priesters, die man mit dem heiligen Primus im Salzburger Museum ver-

gleichen möge (Abb. Otto Fischer: Altdeutsche Malerei in Salzburg, Leipzig 1908,

Tafel 10). Wenn sich in dem Kreuzigungsbilde die ins Monumentale gesteigerte Kraft

der Figuren Konrad Laibs bereits ankündet, so ist daneben doch nicht zu verkennen,

daß dem in der Zwischenzeit einsetzenden italienischen Einflüsse (auf Altichieros Fres-

ken ist bereits wiederholt verwiesen worden) die ganze Bildgestaltung der Grazer und

Wiener Tafeln erst ihre volle Größe verdankt. Die dadurch bewirkte Steigerung der

alten Bildformen macht es erklärlich, daß man die bescheidenen, im gleichen Kunst-

kreise entstandenen Vorstufen bislang übersehen hat, die jedoch zu einem tieferen Ver-

ständnis der Werke Laibs und Pfennings wesentlich beitragen.