Julius Schlosser

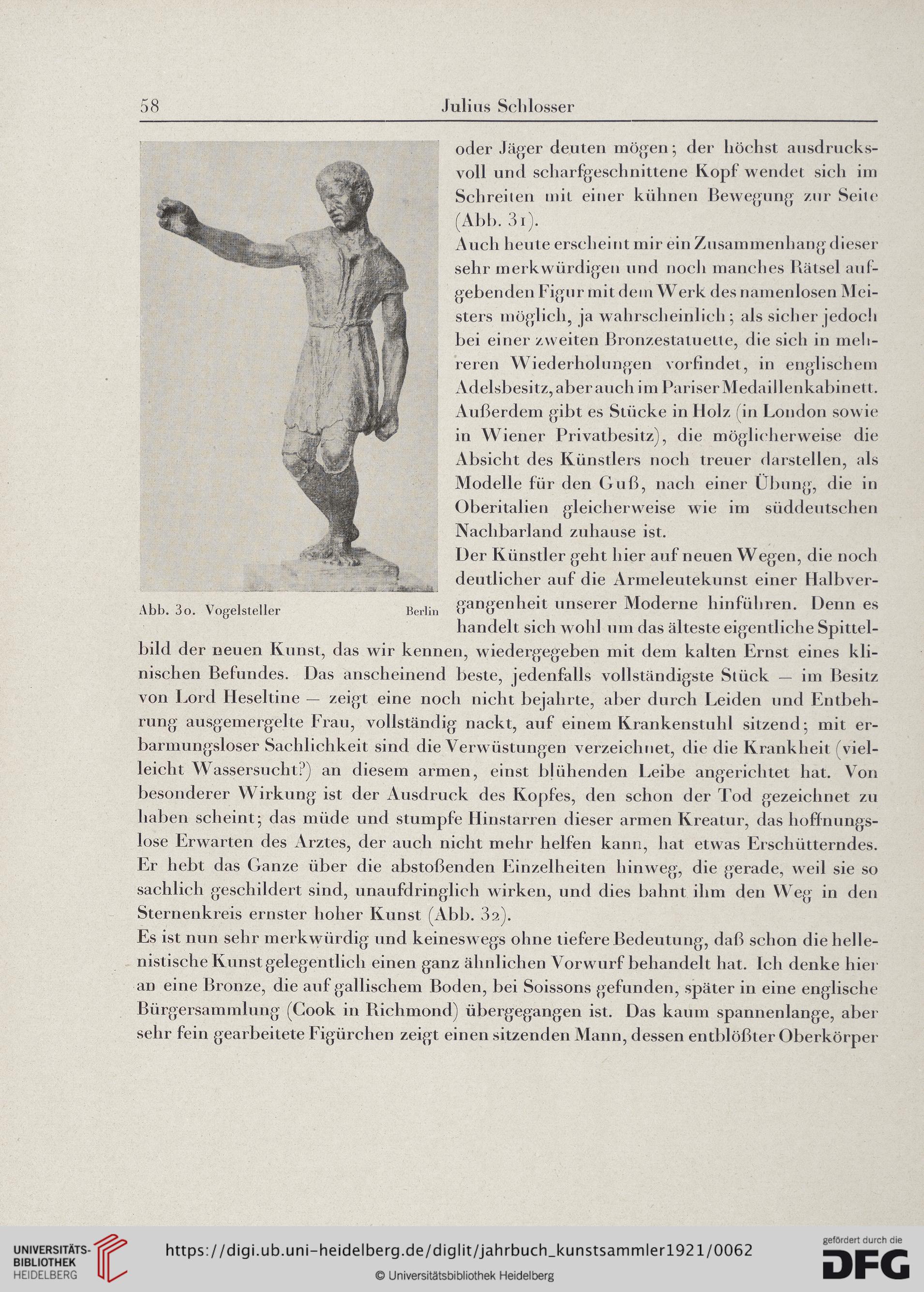

oder Jäger deuten mögen; der höchst ausdrucks-

voll und scharfgeschnittene Kopf wendet sich im

Schreiten mit einer kühnen Bewegung zur Seite

(Abb. 3i).

Auch heute erscheint mir ein Zusammenhang dieser

sehr merkwürdigen und noch manches Rätsel auf-

gebenden Figur mit dein Werk des namenlosen Mei-

sters möglich, ja wahrscheinlich-, als sicher jedoch

bei einer zweiten Bronzestatuetle, die sich in meh-

reren Wiederholungen vorfindet, in englischem

Adelsbesitz, aber auch im Pariser Medaillenkabinett.

Außerdem gibt es Stücke in Holz (in London sowie

in Wiener Privatbesitz), die möglicherweise die

Absicht des Künstlers noch treuer darstellen, als

Modelle für den Guß, nach einer Übung, die in

Oberitalien gleicherweise wie im süddeutschen

Nachbarland zuhause ist.

Der Künstler geht hier auf neuen Wegen, die noch

deutlicher auf die Armeleutekunst einer Halbver-

gangenheit unserer Moderne hinführen. Denn es

handelt sich wohl um das älteste eigentliche Spittel-

bild der neuen Kunst, das wir kennen, wiedergegeben mit dem kalten Ernst eines kli-

nischen Befundes. Das anscheinend beste, jedenfalls vollständigste Stück — im Besitz

von Lord Heseltine — zeigt eine noch nicht bejahrte, aber durch Leiden und Entbeh-

rung ausgemergelte Frau, vollständig nackt, auf einem Krankenstuhl sitzend; mit er-

barmungsloser Sachlichkeit sind die Verwüstungen verzeichnet, die die Krankheit (viel-

leicht Wassersucht?) an diesem armen, einst blühenden Leibe angerichtet hat. Von

besonderer Wirkung ist der Ausdruck des Kopfes, den schon der Tod gezeichnet zu

haben scheint; das müde und stumpfe Hinstarren dieser armen Kreatur, das hoffnungs-

lose Erwarten des Arztes, der auch nicht mehr helfen kann, hat etwas Erschütterndes.

Er hebt das Ganze über die abstoßenden Einzelheiten hinweg, die gerade, weil sie so

sachlich geschildert sind, unaufdringlich wirken, und dies bahnt ihm den Weg in den

Sternenkreis ernster hoher Kunst (Abb. 3a).

Es ist nun sehr merkwürdig und keineswegs ohne tiefere Bedeutung, daß schon die helle-

nistische Kunst gelegentlich einen ganz ähnlichen Vorwurf behandelt hat. Ich denke hier

an eine Bronze, die auf gallischem Boden, bei Soissons gefunden, später in eine englische

Bürgersammlung (Cook in Richmond) übergegangen ist. Das kaum spannen lange, aber

sehr fein gearbeitete Figürchen zeigt einen sitzenden Mann, dessen entblößter Oberkörper

oder Jäger deuten mögen; der höchst ausdrucks-

voll und scharfgeschnittene Kopf wendet sich im

Schreiten mit einer kühnen Bewegung zur Seite

(Abb. 3i).

Auch heute erscheint mir ein Zusammenhang dieser

sehr merkwürdigen und noch manches Rätsel auf-

gebenden Figur mit dein Werk des namenlosen Mei-

sters möglich, ja wahrscheinlich-, als sicher jedoch

bei einer zweiten Bronzestatuetle, die sich in meh-

reren Wiederholungen vorfindet, in englischem

Adelsbesitz, aber auch im Pariser Medaillenkabinett.

Außerdem gibt es Stücke in Holz (in London sowie

in Wiener Privatbesitz), die möglicherweise die

Absicht des Künstlers noch treuer darstellen, als

Modelle für den Guß, nach einer Übung, die in

Oberitalien gleicherweise wie im süddeutschen

Nachbarland zuhause ist.

Der Künstler geht hier auf neuen Wegen, die noch

deutlicher auf die Armeleutekunst einer Halbver-

gangenheit unserer Moderne hinführen. Denn es

handelt sich wohl um das älteste eigentliche Spittel-

bild der neuen Kunst, das wir kennen, wiedergegeben mit dem kalten Ernst eines kli-

nischen Befundes. Das anscheinend beste, jedenfalls vollständigste Stück — im Besitz

von Lord Heseltine — zeigt eine noch nicht bejahrte, aber durch Leiden und Entbeh-

rung ausgemergelte Frau, vollständig nackt, auf einem Krankenstuhl sitzend; mit er-

barmungsloser Sachlichkeit sind die Verwüstungen verzeichnet, die die Krankheit (viel-

leicht Wassersucht?) an diesem armen, einst blühenden Leibe angerichtet hat. Von

besonderer Wirkung ist der Ausdruck des Kopfes, den schon der Tod gezeichnet zu

haben scheint; das müde und stumpfe Hinstarren dieser armen Kreatur, das hoffnungs-

lose Erwarten des Arztes, der auch nicht mehr helfen kann, hat etwas Erschütterndes.

Er hebt das Ganze über die abstoßenden Einzelheiten hinweg, die gerade, weil sie so

sachlich geschildert sind, unaufdringlich wirken, und dies bahnt ihm den Weg in den

Sternenkreis ernster hoher Kunst (Abb. 3a).

Es ist nun sehr merkwürdig und keineswegs ohne tiefere Bedeutung, daß schon die helle-

nistische Kunst gelegentlich einen ganz ähnlichen Vorwurf behandelt hat. Ich denke hier

an eine Bronze, die auf gallischem Boden, bei Soissons gefunden, später in eine englische

Bürgersammlung (Cook in Richmond) übergegangen ist. Das kaum spannen lange, aber

sehr fein gearbeitete Figürchen zeigt einen sitzenden Mann, dessen entblößter Oberkörper