„Armeleutekunst“ aller Zeit

derart ausgemergelt ist, daß er das äußerste Maß

einer (uns jetzt allzu vertraut gewordenen) Verfalls¬

erscheinung aufweist und ursprünglich sogar an

die Darstellung eines Skeletts — gemäß einer merk¬

würdigen Tafelsitte der spätem Antike — denken

ließ. Davon ist nun freilich nicht die Rede; der

Dargestellte ist sogar inschriftlicli genannt als ein

Eudamidas, Sohn des Perdikkas, und das Ganze

demnach wohl sicher einem langen, bis heute in

Wallfahrtsorten lebendigen Brauche gemäß, die

Weihegabe eines Schwerkranken an irgendeine

Heiigottheit, kaum, wie ein neuerer, geistreicher,

aber wohl das Ziel verfehlender Deutungsversuch

meint, das Bild eines Büßer- und Fakirwesens nach

indischem Muster. Es ist also ein ganz anderer Zu¬

sammenhang mit dem wirklichen Leben und seinen

Zwecken vorhanden, — und das ist sehr bezeich¬

nend für die Antike — als bei dem ganz voraus¬

setzungslosen, lediglich künstlerische Absichten

verfolgenden Renaissancewerk. Gleichwohl be¬

wegt es sich mit diesem, was Treue und Sachlich-

keit der Darstellung betrifft, auf einer Ebene; namentlich die Geberde des wie gelähmt

erscheinenden linken Arms ist sprechend und in ihrer Hilflosigkeit von eindringlicher

Wirkung (Abb. 33).

*

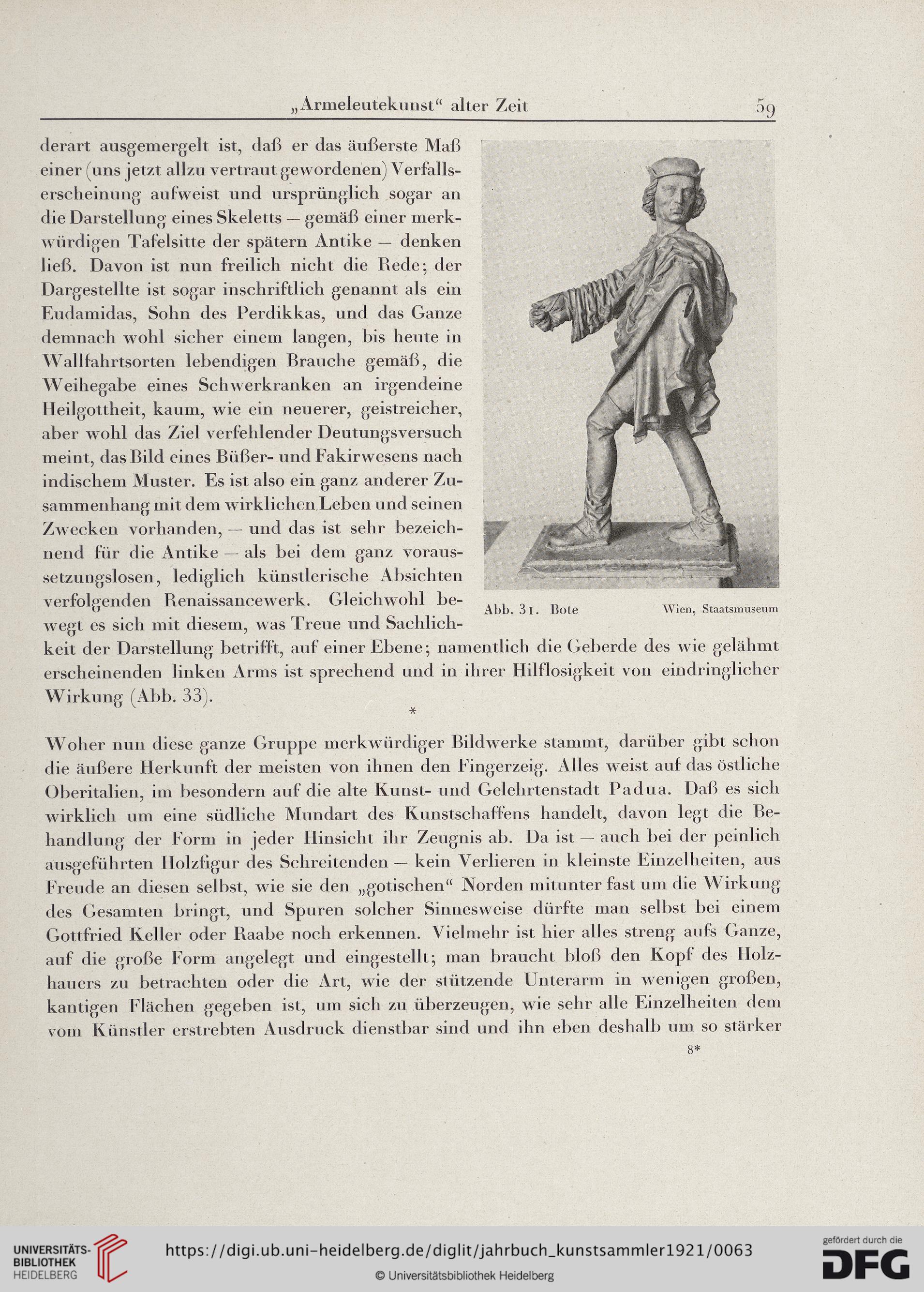

Woher nun diese ganze Gruppe merkwürdiger Bildwerke stammt, darüber gibt schon

die äußere Herkunft der meisten von ihnen den Fingerzeig. Alles weist auf das östliche

Oberitalien, im besondern auf die alte Kunst- und Gelehrtenstadt Padua. Daß es sich

wirklich um eine südliche Mundart des Kunstschaffens handelt, davon legt die Be-

handlung der Form in jeder Hinsicht ihr Zeugnis ab. Da ist — auch bei der peinlich

ausgeführten Holzfigur des Schreitenden — kein Verlieren in kleinste Einzelheiten, aus

Freude an diesen selbst, wie sie den „gotischen“ Norden mitunter fast um die Wirkung

des Gesamten bringt, und Spuren solcher Sinnesweise dürfte man selbst bei einem

Gottfried Keller oder Raabe noch erkennen. Vielmehr ist hier alles streng aufs Ganze,

auf die große Form angelegt und eingestellt; man braucht bloß den Kopf des Holz-

hauers zu betrachten oder die Art, wie der stützende Unterarm in wenigen großen,

kantigen Flächen gegeben ist, um sich zu überzeugen, wie sehr alle Einzelheiten dem

vom Künstler erstrebten Ausdruck dienstbar sind und ihn eben deshalb um so stärker

8*

derart ausgemergelt ist, daß er das äußerste Maß

einer (uns jetzt allzu vertraut gewordenen) Verfalls¬

erscheinung aufweist und ursprünglich sogar an

die Darstellung eines Skeletts — gemäß einer merk¬

würdigen Tafelsitte der spätem Antike — denken

ließ. Davon ist nun freilich nicht die Rede; der

Dargestellte ist sogar inschriftlicli genannt als ein

Eudamidas, Sohn des Perdikkas, und das Ganze

demnach wohl sicher einem langen, bis heute in

Wallfahrtsorten lebendigen Brauche gemäß, die

Weihegabe eines Schwerkranken an irgendeine

Heiigottheit, kaum, wie ein neuerer, geistreicher,

aber wohl das Ziel verfehlender Deutungsversuch

meint, das Bild eines Büßer- und Fakirwesens nach

indischem Muster. Es ist also ein ganz anderer Zu¬

sammenhang mit dem wirklichen Leben und seinen

Zwecken vorhanden, — und das ist sehr bezeich¬

nend für die Antike — als bei dem ganz voraus¬

setzungslosen, lediglich künstlerische Absichten

verfolgenden Renaissancewerk. Gleichwohl be¬

wegt es sich mit diesem, was Treue und Sachlich-

keit der Darstellung betrifft, auf einer Ebene; namentlich die Geberde des wie gelähmt

erscheinenden linken Arms ist sprechend und in ihrer Hilflosigkeit von eindringlicher

Wirkung (Abb. 33).

*

Woher nun diese ganze Gruppe merkwürdiger Bildwerke stammt, darüber gibt schon

die äußere Herkunft der meisten von ihnen den Fingerzeig. Alles weist auf das östliche

Oberitalien, im besondern auf die alte Kunst- und Gelehrtenstadt Padua. Daß es sich

wirklich um eine südliche Mundart des Kunstschaffens handelt, davon legt die Be-

handlung der Form in jeder Hinsicht ihr Zeugnis ab. Da ist — auch bei der peinlich

ausgeführten Holzfigur des Schreitenden — kein Verlieren in kleinste Einzelheiten, aus

Freude an diesen selbst, wie sie den „gotischen“ Norden mitunter fast um die Wirkung

des Gesamten bringt, und Spuren solcher Sinnesweise dürfte man selbst bei einem

Gottfried Keller oder Raabe noch erkennen. Vielmehr ist hier alles streng aufs Ganze,

auf die große Form angelegt und eingestellt; man braucht bloß den Kopf des Holz-

hauers zu betrachten oder die Art, wie der stützende Unterarm in wenigen großen,

kantigen Flächen gegeben ist, um sich zu überzeugen, wie sehr alle Einzelheiten dem

vom Künstler erstrebten Ausdruck dienstbar sind und ihn eben deshalb um so stärker

8*