IO

RiCHARD K.URT DoNlN Romanisclie Portale in Niederöstcrreich

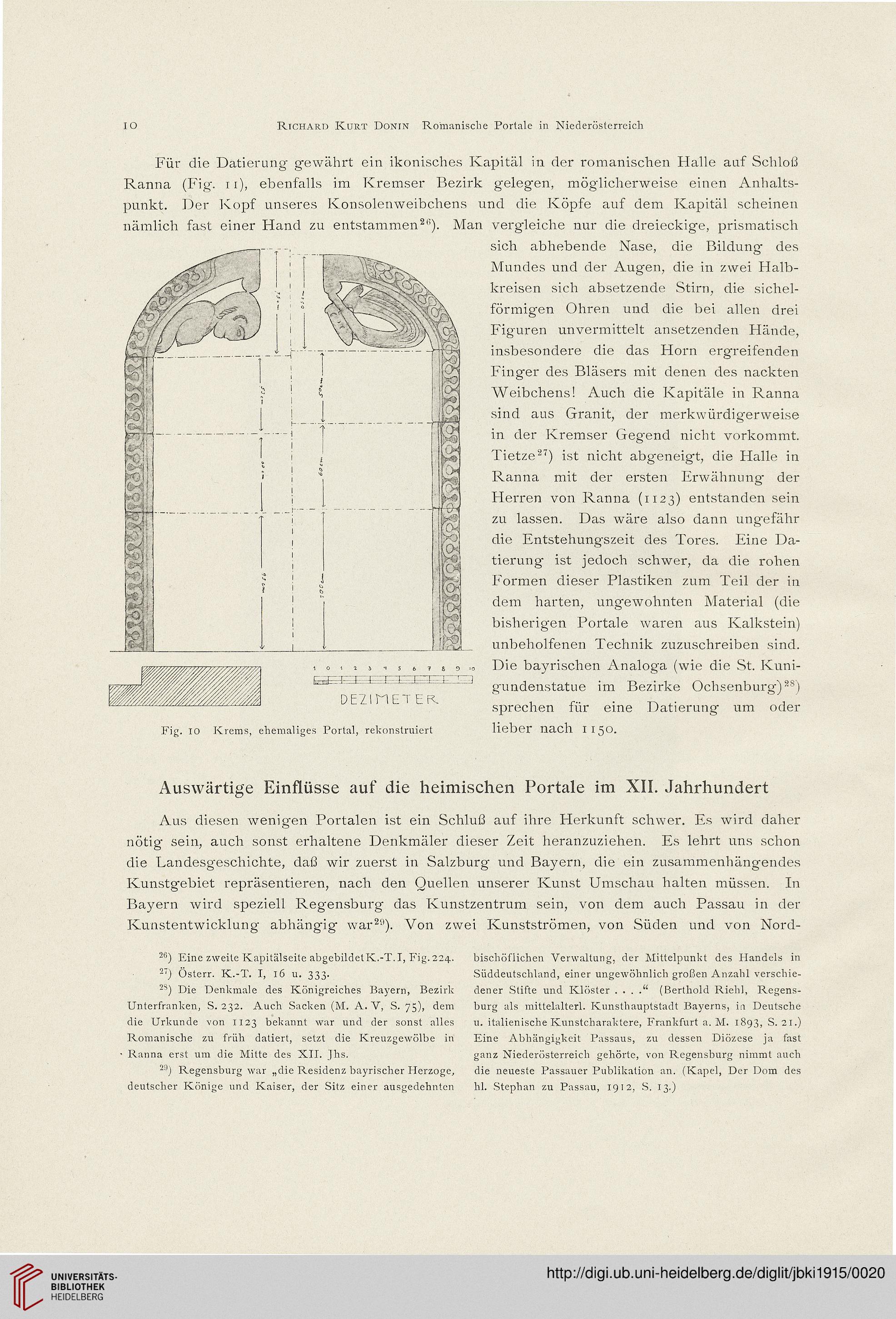

Für die Datierung gewährt ein ikonisches Kapitäl in der romanischen Halle anf Schloß

Ranna (Fig. it), ebenfalls im Rremser Bezirk gelegen, möglicherweise einen Anhalts-

punkt. Der Fiopf unseres Konsolenweibchens und die Röpfe auf dem Kapitäl scheinen

nämlich fast einer Hand zu entstammen^^). Man vergleiche nur die dreieckige, prismatisch

sich abhebende Nase, die Bildung des

Mundes und der Augen, die in zwei Halb-

kreisen sich absetzende Stirn, die sichel-

förmigen Ohren und die bei allen drei

Figuren unvermittelt ansetzenden Hände,

insbesondere die das Horn ergreifenden

Finger des Bläsers mit denen des nackten

Weibchens! Auch die Kapitäle in Ranna

sind aus Granit, der merkwürdigerweise

in der Rremser Gegend nicht vorkommt.

Tietze^^) ist nicht abgeneigt, die Halle in

Ranna mit der ersten Erwähnung* der

Herren von Ranna (ti2ß) entstanden sein

zu lassen. Das wäre also dann ungefähr

die Entstehungszeit des Tores. Eine Da-

tierung ist jedoch schwer, da die rohen

Formen dieser Plastiken zum Teil der in

dem harten, ungewohnten Material (die

bisherigen Portale waren aus Kalkstein)

unbeholfenen Technik zuzuschreiben sind.

Die bayrischen Analoga (wie die St. Kuni-

gundenstatue im Bezjrke Ochsenburg)^^)

sprechen für eine Datierung um oder

lieber nach 1150.

Auswärtige Einfiüsse auf die heimischen Portale im XII. Jahrhundert

Aus diesen wenigen Portalen ist ein Schluß auf ihre Herkunft schwer. Es wird daher

nötig sein, auch sonst erhaltene Denkmäler dieser Zeit heranzuziehen. Es lehrt uns schon

die Landesgeschichte, daß wir zuerst in Salzburg und Bayern, die ein zusammenhängendes

Kunstgebiet repräsentieren, nach den Quellen unserer Kunst Umschau halten müssen. In

Bayern wird spezieli Regensburg das Kunstzentrum sein, von dem auch Passau in der

Kunstentwicklung abhängig waH"). Von zwei Kunstströmen, von Süden und von Nord-

26) Eine zweite Kapitälseite abgebilaetK.-T.I, Fig.224..

27) ögterr. K--T. I, 16 u. 333.

23) Die Denkmaie des Königreiches Bayern, Bezirk

Unterfranken, S. 232. Auch Sacken (M. A. V, S. 73), dem

die Urkunde von 1123 bekannt war und der sonst alles

Romanische zu früh datiert, setzt die Kreuzgewölbe in

Ranna erst um die Mitte des XII. Jhs.

26) Regensburg war „dieResidenzbayrischerHerzoge,

deutscher Könige und Kaiser, der Sitz einer ausgedehntcn

bischöfiichen Verwaltung, der Mittelpunkt des Handels in

Süddeutschiand, einer ungewöhniich großen Anzahl verschie-

dener Stifte und Klöster . . . ." (Berthoid Riehl, Regens-

burg als mittelalterl. Kunstbauptstadt Bayerns, in Deutsche

u. italienischeKunstcharaktere, Frankfurt a. M. 1893, S. 21.)

Eine Abhängigkcit Passaus, zu dessen Diözese ja fast

ganz Niederösterreich gehörte, von Regensburg nimmt auch

die neueste Passauer Publikation an. (Kapei, Der Dom des

hi. Stephan zu Passau, 1912, S. 13.)

RiCHARD K.URT DoNlN Romanisclie Portale in Niederöstcrreich

Für die Datierung gewährt ein ikonisches Kapitäl in der romanischen Halle anf Schloß

Ranna (Fig. it), ebenfalls im Rremser Bezirk gelegen, möglicherweise einen Anhalts-

punkt. Der Fiopf unseres Konsolenweibchens und die Röpfe auf dem Kapitäl scheinen

nämlich fast einer Hand zu entstammen^^). Man vergleiche nur die dreieckige, prismatisch

sich abhebende Nase, die Bildung des

Mundes und der Augen, die in zwei Halb-

kreisen sich absetzende Stirn, die sichel-

förmigen Ohren und die bei allen drei

Figuren unvermittelt ansetzenden Hände,

insbesondere die das Horn ergreifenden

Finger des Bläsers mit denen des nackten

Weibchens! Auch die Kapitäle in Ranna

sind aus Granit, der merkwürdigerweise

in der Rremser Gegend nicht vorkommt.

Tietze^^) ist nicht abgeneigt, die Halle in

Ranna mit der ersten Erwähnung* der

Herren von Ranna (ti2ß) entstanden sein

zu lassen. Das wäre also dann ungefähr

die Entstehungszeit des Tores. Eine Da-

tierung ist jedoch schwer, da die rohen

Formen dieser Plastiken zum Teil der in

dem harten, ungewohnten Material (die

bisherigen Portale waren aus Kalkstein)

unbeholfenen Technik zuzuschreiben sind.

Die bayrischen Analoga (wie die St. Kuni-

gundenstatue im Bezjrke Ochsenburg)^^)

sprechen für eine Datierung um oder

lieber nach 1150.

Auswärtige Einfiüsse auf die heimischen Portale im XII. Jahrhundert

Aus diesen wenigen Portalen ist ein Schluß auf ihre Herkunft schwer. Es wird daher

nötig sein, auch sonst erhaltene Denkmäler dieser Zeit heranzuziehen. Es lehrt uns schon

die Landesgeschichte, daß wir zuerst in Salzburg und Bayern, die ein zusammenhängendes

Kunstgebiet repräsentieren, nach den Quellen unserer Kunst Umschau halten müssen. In

Bayern wird spezieli Regensburg das Kunstzentrum sein, von dem auch Passau in der

Kunstentwicklung abhängig waH"). Von zwei Kunstströmen, von Süden und von Nord-

26) Eine zweite Kapitälseite abgebilaetK.-T.I, Fig.224..

27) ögterr. K--T. I, 16 u. 333.

23) Die Denkmaie des Königreiches Bayern, Bezirk

Unterfranken, S. 232. Auch Sacken (M. A. V, S. 73), dem

die Urkunde von 1123 bekannt war und der sonst alles

Romanische zu früh datiert, setzt die Kreuzgewölbe in

Ranna erst um die Mitte des XII. Jhs.

26) Regensburg war „dieResidenzbayrischerHerzoge,

deutscher Könige und Kaiser, der Sitz einer ausgedehntcn

bischöfiichen Verwaltung, der Mittelpunkt des Handels in

Süddeutschiand, einer ungewöhniich großen Anzahl verschie-

dener Stifte und Klöster . . . ." (Berthoid Riehl, Regens-

burg als mittelalterl. Kunstbauptstadt Bayerns, in Deutsche

u. italienischeKunstcharaktere, Frankfurt a. M. 1893, S. 21.)

Eine Abhängigkcit Passaus, zu dessen Diözese ja fast

ganz Niederösterreich gehörte, von Regensburg nimmt auch

die neueste Passauer Publikation an. (Kapei, Der Dom des

hi. Stephan zu Passau, 1912, S. 13.)