RrcHARD KuRT DoNlw Romaniscbe Portaie in Niederösterreich

I I

westen her, wird dieses Gebiet bespült. Der südliche kommt von Oberitalien und beeinftuiit

hauptsächlich das Dekorative, die Bauornamentik und Plastik.

Adolf Goldschmidts") hat an der Ornamentik der Stiftskirche in Quedlinburg über-

zeugend die Übereinstimmungen mit S. Abbondio in Como und ebenso die lombardischen

EinHüsse für die Liebfrauenkirche in Magdeburg, das Kloster Gröningen und die Uirichs-

kirche zu Sangerhausen nachgewiesen. Auf die nahe Verwandtschaft der Plastiken in Fer-

rara und Verona mit Königslutter hatte Paui J. Meyer^^) und Ferdinand Eichwede^^) auf-

merksam gemacht. Für diese sächsischen Bauten des KII. Jhs. sind aber die italienischen

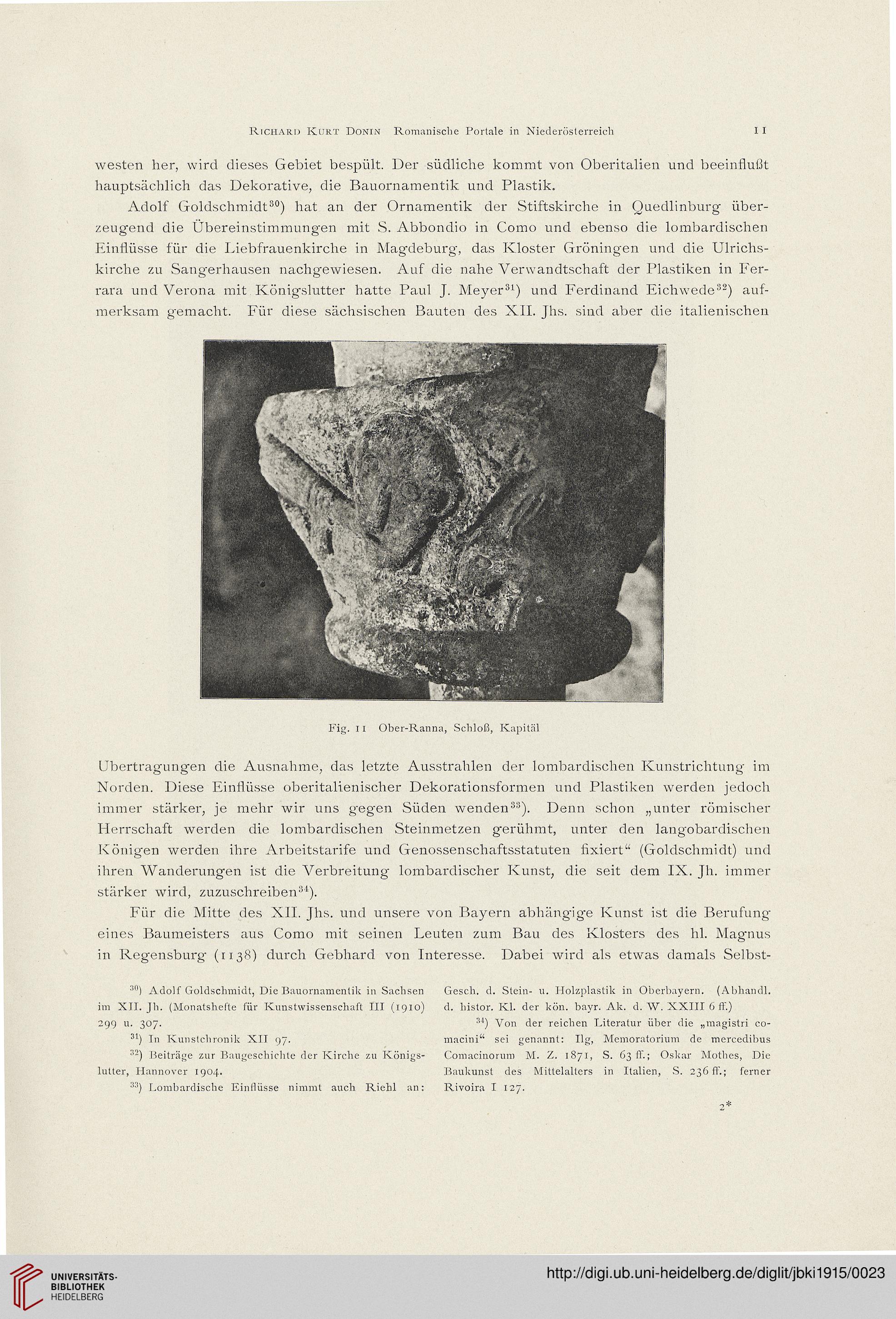

Fig. 11 Ober-Ranna, Scbloß, Kapitäl

Ubertragungen die Ausnahme; das ietzte Ausstrahlen der lombardischen Kunstrichtung im

Norden. Diese EinRüsse oberitalienischer Dekorationsformen und Plastiken werden jedoch

immer stärker, je mehr wir uns gegen Süden wenden^). Denn schon „unter römischer

Herrschaft werden die lombardischen Steinmetzen gerühmt, unter den langobardischen

Königen werden ihre Arbeitstarife und Genossenschaftsstatuten hxiert" (Goldschmidt) und

ihren Wanderungen ist die Verbreitung lombardischer Kunst^ die seit dem IX. Jh. immer

stärker wird, zuzuschreiben^).

Für die Mitte des XII. Jhs. und unsere von Bayern abhängige Kunst ist die Berufung

eines Baumeisters aus Como mit seinen Leuten zum Bau des Klosters des hl. Magnus

in Regensburg (iiß8) durch Gebhard von Interesse. Dabei wird als etwas damals Selbst-

^^) Adolf Goldschmidt, Die Bn.uornamentik in Sachsen

im XII. Jh. (Monatshefte für K.unstwissenschaft III (1910)

299 u. 307.

^^) In Kunstchronik XII 97.

'^) Beiträge zur Baugeschichte der Kirche zu Königs-

lutter, Hannovcr 1904.

^^) Lombardische Einfiüsse nimmt auch Riehl an:

Gesch. d. Stein- u. Holzplastik in Oberbayern. (Abhandl.

d. liistor. Kl. der kön. bayr. Ak. d. W. XXIII 6 tT.)

3*) Von der reichen Literatur über die „magistri co-

macini" sei genannt: 11g, Memoratorium de mcrcedibus

Comacinorum M. Z. 1871, S. 63 il.; Oskar Mothes, Die

Baukunst des Mittelalters in Italien, S. 236 fr.; ferner

Rivoira I 127.

I I

westen her, wird dieses Gebiet bespült. Der südliche kommt von Oberitalien und beeinftuiit

hauptsächlich das Dekorative, die Bauornamentik und Plastik.

Adolf Goldschmidts") hat an der Ornamentik der Stiftskirche in Quedlinburg über-

zeugend die Übereinstimmungen mit S. Abbondio in Como und ebenso die lombardischen

EinHüsse für die Liebfrauenkirche in Magdeburg, das Kloster Gröningen und die Uirichs-

kirche zu Sangerhausen nachgewiesen. Auf die nahe Verwandtschaft der Plastiken in Fer-

rara und Verona mit Königslutter hatte Paui J. Meyer^^) und Ferdinand Eichwede^^) auf-

merksam gemacht. Für diese sächsischen Bauten des KII. Jhs. sind aber die italienischen

Fig. 11 Ober-Ranna, Scbloß, Kapitäl

Ubertragungen die Ausnahme; das ietzte Ausstrahlen der lombardischen Kunstrichtung im

Norden. Diese EinRüsse oberitalienischer Dekorationsformen und Plastiken werden jedoch

immer stärker, je mehr wir uns gegen Süden wenden^). Denn schon „unter römischer

Herrschaft werden die lombardischen Steinmetzen gerühmt, unter den langobardischen

Königen werden ihre Arbeitstarife und Genossenschaftsstatuten hxiert" (Goldschmidt) und

ihren Wanderungen ist die Verbreitung lombardischer Kunst^ die seit dem IX. Jh. immer

stärker wird, zuzuschreiben^).

Für die Mitte des XII. Jhs. und unsere von Bayern abhängige Kunst ist die Berufung

eines Baumeisters aus Como mit seinen Leuten zum Bau des Klosters des hl. Magnus

in Regensburg (iiß8) durch Gebhard von Interesse. Dabei wird als etwas damals Selbst-

^^) Adolf Goldschmidt, Die Bn.uornamentik in Sachsen

im XII. Jh. (Monatshefte für K.unstwissenschaft III (1910)

299 u. 307.

^^) In Kunstchronik XII 97.

'^) Beiträge zur Baugeschichte der Kirche zu Königs-

lutter, Hannovcr 1904.

^^) Lombardische Einfiüsse nimmt auch Riehl an:

Gesch. d. Stein- u. Holzplastik in Oberbayern. (Abhandl.

d. liistor. Kl. der kön. bayr. Ak. d. W. XXIII 6 tT.)

3*) Von der reichen Literatur über die „magistri co-

macini" sei genannt: 11g, Memoratorium de mcrcedibus

Comacinorum M. Z. 1871, S. 63 il.; Oskar Mothes, Die

Baukunst des Mittelalters in Italien, S. 236 fr.; ferner

Rivoira I 127.