20

RjCHAKD KuRT I)0NTN Romatiische Portale in Niederösterreich

tung das Portalgewände, wie geAvöhnlich auch die übrige Fassade, nur eine Inkrustation

des Ziegelmauerwerks mit skulpierten Platten^^), wobei nicht nur die Säulen, sondern öfter

sogar die Pfosten monolith sind. Beim deutschen Portal des XII. Jhs. könnte man aber fast

von einer wachsenden Portalarchitektur im Gegensatz zur Verkleidungsarchitektur des ita-

lienischen sprechen. Aus diesem die deutschen Bauten so auszeichnenden tektonischen

Empßnden ist es auch zu verstehen, daß die Pfostenkanten, wie die der meisten nieder-

österreichischen Portale im XII. Jh., noch nicht abgefast sind. Es sind die scharfen Quader-

ecken sichtbar?S). Die Säulen, wie besonders bei schwäbischen Portalen häufig, werden als

Dreiviertelsäulen behandelt und binden in das Mauerwerk. In Niederösterreich legen dafür

die drei Portale von Kdosterneuburg, das Portal auf Liechtenstein und das gleich vorzu-

nehmende etwas spätere Portal zu Petronell (Fig. 24) Zeugnis ab^).

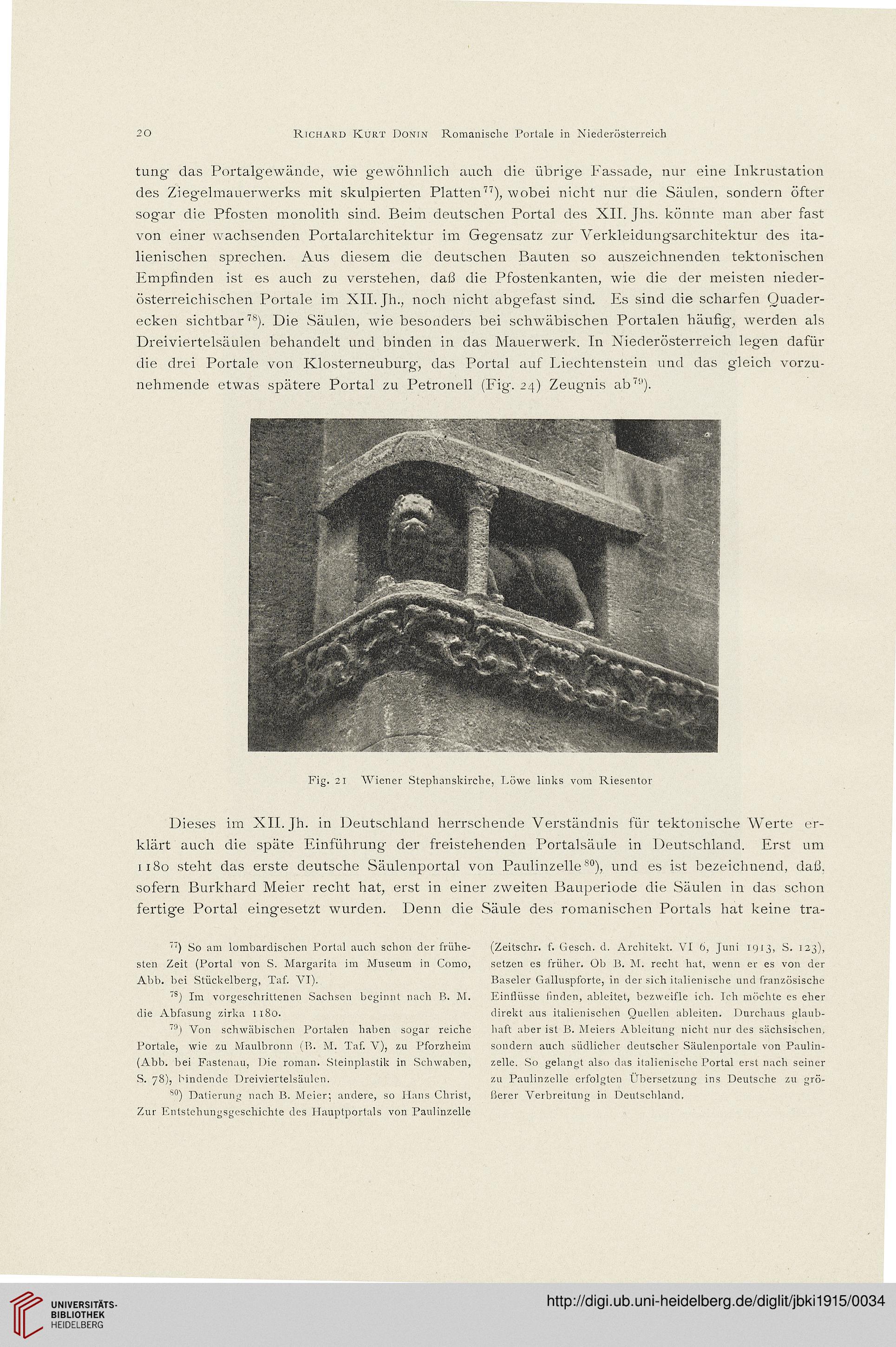

Fig. 21 Wiener Steplianskirclie, Löwe links vom Riesentor

Dieses im XII. Jh. tn Deutschland herrschende Verständnis iür tektonische Werte er-

klärt auch die späte Einführung der freistehenden Portalsäule in Deutschiand. Erst um

1180 steht das erste deutsche Säulenportal von Paulinzelle^^), und es ist bezeichnend, daß.

sofern Burkhard Meier recht hat, erst in einer zweiten Bauperiode die Säulen in das schon

fertige Portal eingesetzt wurden. Denn die

") So am lombardischen Portal auch schon der frühe-

sten Zeit (Portal von S. Margarita im Museum in Como,

Abb. bei Stückelberg, Taf. VI).

'^) Von schwäbischen Portalren haben sogar reiche

Portale, wie zu Maulbronn (B. M. Tafi V), zu Pforzheim

(Abb. bei Fastenau, Die roman. Steinplastik in Schwaben,

S. 78), bindendc Dreiviertelsäulcn.

Datierung nach B. Alcier: andere, so Ilans Christ,

Zur Entstehungsgcschichte des Hauptportals von PaubnzeUe

Säule des romanischen Portals hat keine tra-

(Zeitschr. f. Cesch. d. Architekt. VI 6, Juni 1913, S. 123),

setzen es früher. Ob B. M. recht hat, wenn er es von der

Baseler Gallusptorte, in der sichitaiieniscbe und französischc

Eindüsse linden, ablcitet, bezweifle ich. Ich möchte es eher

direkt aus italienisciien Quclien ableiten. Durchaus glaub-

iiaft aber ist B. Meiers Ablcitung nicht nur des sächsischen,

sondern auch südlicher deutscher Säulenportaie von Paulin-

zelle. So gelangt also das italienischc Portal erst nach seiner

zu Paulinzclle crfolgtcn Übersetzung ins Deutsche zu grö-

RjCHAKD KuRT I)0NTN Romatiische Portale in Niederösterreich

tung das Portalgewände, wie geAvöhnlich auch die übrige Fassade, nur eine Inkrustation

des Ziegelmauerwerks mit skulpierten Platten^^), wobei nicht nur die Säulen, sondern öfter

sogar die Pfosten monolith sind. Beim deutschen Portal des XII. Jhs. könnte man aber fast

von einer wachsenden Portalarchitektur im Gegensatz zur Verkleidungsarchitektur des ita-

lienischen sprechen. Aus diesem die deutschen Bauten so auszeichnenden tektonischen

Empßnden ist es auch zu verstehen, daß die Pfostenkanten, wie die der meisten nieder-

österreichischen Portale im XII. Jh., noch nicht abgefast sind. Es sind die scharfen Quader-

ecken sichtbar?S). Die Säulen, wie besonders bei schwäbischen Portalen häufig, werden als

Dreiviertelsäulen behandelt und binden in das Mauerwerk. In Niederösterreich legen dafür

die drei Portale von Kdosterneuburg, das Portal auf Liechtenstein und das gleich vorzu-

nehmende etwas spätere Portal zu Petronell (Fig. 24) Zeugnis ab^).

Fig. 21 Wiener Steplianskirclie, Löwe links vom Riesentor

Dieses im XII. Jh. tn Deutschland herrschende Verständnis iür tektonische Werte er-

klärt auch die späte Einführung der freistehenden Portalsäule in Deutschiand. Erst um

1180 steht das erste deutsche Säulenportal von Paulinzelle^^), und es ist bezeichnend, daß.

sofern Burkhard Meier recht hat, erst in einer zweiten Bauperiode die Säulen in das schon

fertige Portal eingesetzt wurden. Denn die

") So am lombardischen Portal auch schon der frühe-

sten Zeit (Portal von S. Margarita im Museum in Como,

Abb. bei Stückelberg, Taf. VI).

'^) Von schwäbischen Portalren haben sogar reiche

Portale, wie zu Maulbronn (B. M. Tafi V), zu Pforzheim

(Abb. bei Fastenau, Die roman. Steinplastik in Schwaben,

S. 78), bindendc Dreiviertelsäulcn.

Datierung nach B. Alcier: andere, so Ilans Christ,

Zur Entstehungsgcschichte des Hauptportals von PaubnzeUe

Säule des romanischen Portals hat keine tra-

(Zeitschr. f. Cesch. d. Architekt. VI 6, Juni 1913, S. 123),

setzen es früher. Ob B. M. recht hat, wenn er es von der

Baseler Gallusptorte, in der sichitaiieniscbe und französischc

Eindüsse linden, ablcitet, bezweifle ich. Ich möchte es eher

direkt aus italienisciien Quclien ableiten. Durchaus glaub-

iiaft aber ist B. Meiers Ablcitung nicht nur des sächsischen,

sondern auch südlicher deutscher Säulenportaie von Paulin-

zelle. So gelangt also das italienischc Portal erst nach seiner

zu Paulinzclle crfolgtcn Übersetzung ins Deutsche zu grö-