RtCHAK!) KuR'i' DoNiN Romanische Portale in Niederösterreich

2Q

Tultner Karner: Grufttor

Der zurückgebliebenen Formen balber

sei hier das Grufttor des Tullner Karners

(Fig. 31) angereiht, obwohl es, wie beim

Hauptportal des Karners bewiesen wer-

den soli, erst nach 1250 fällt^^). Es ist

schlecht erhalten. Die in dem einzigen

Rücksprung ruhende Säule mit der plum-

pen Archivolte gemahnt an das alte

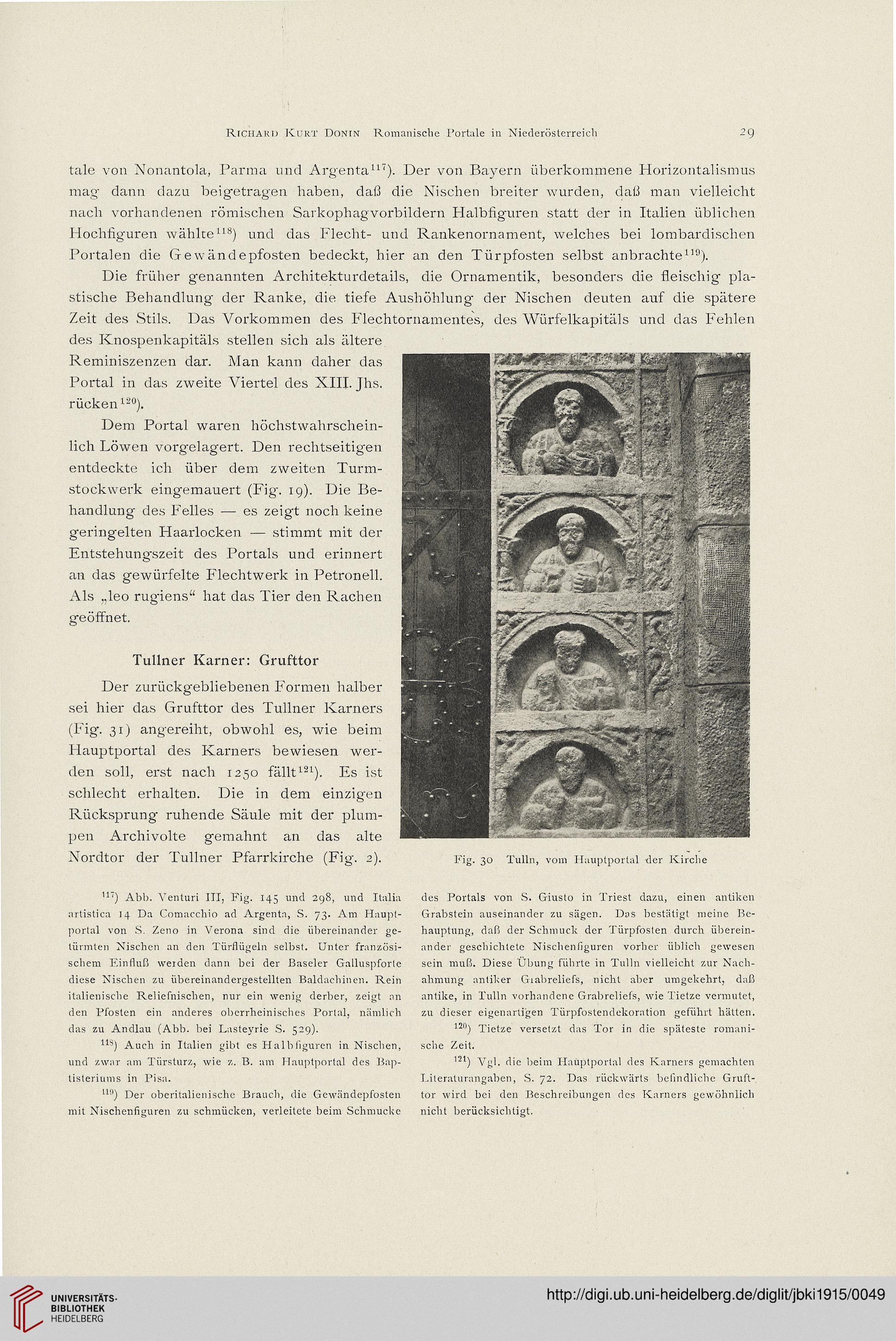

Nordtor der Tullner Pfarrkirche (Fig. 2). Fig. 30 Tuiin, vom Huuptportal der KiJche

tale von Nonantola, Parma und Argenta"'). Der von Bayern überkommene Horizontaiismus

mag dann dazu beigetragen haben, daß die Nischen breiter wurden, daÜ man vieileicht

nach vorhancienen römischen Sarkophagvorbildern Haibhguren statt der in Italien üblichen

Hochhguren wählce^^) und das Fiecht- und Rankenornament, welches bei lombardischen

Portalen die Gewändepfosten bedeckt, hier an den Türpfosten selbst anbrachte^").

Die früher genannten Architekturdetails, die Ornamentik, besonders die heischig pla-

stische Behandiung der Ranke, die tiefe Aushöhiung der Nischen deuten auf die spätere

Zeit des Stiis. Das Vorkommen des Flechtornamentes, des Würfelkapitäls und das Fehlen

des Knospenkapitäls stellen sich als ältere

Reminiszenzen dar. Man kann daher das

Portal in das zweite Viertel des XTII. Jhs.

rücken^^").

Dem Portal waren höchstwahrschein-

iich Löwen vorgelagert. Den rechtseitigen

entdeckte ich über dem zweiten Turm-

stockwerk eingemauert (Fig. 19). Die Be-

handlung des Felles -— es zeigt noch keine

geringelten Haarlocken — stimmt mit der

Entstehungszeit des Portals und erinnert

an das gewürfelte Fiechtwerk in Petronell.

Als „leo rug'iens" hat das Tier den Rachen

geöffnet.

'*') Abb. Venturi III, Fig. 1^3 und 298, und Italin

artistica 14 Da Comacchio ad Argentn, S. 73. Am Haupl-

portal von S. Zeno in Verona sind die übereinander ge-

türmtenNischenandenTürßügeinselbst. Unterfranzösi-

schem Einduß werden dann bei der ßaseler Galiuspfortc

diese Nischen zu übereinandergestellten Baldachinen. Rein

itaiienische Reiiefnischen, nur ein wenig derber, zeigt an

den Pfosten ein anderes obcrrheinisches Portal, nämiich

das zu Andlau (Abb. bei Lasteyrie S. 52p).

Auch in Italien gibt es Halbtiguren in Nischen,

und zwar am Türsturz, wie z. B. am Hauptportal des Bap-

tisteriums in Pisa.

Der oberitalicnischc Brauch, die Gewändepfosten

mit Nischenhguren zu schmücken, verleitete beim Schmuckc

des Portais von S. Giusto in Triest dazu, einen antikcn

Grabstein auseinander zu sägen. Das bestätigt meine Be-

hauptung, daß der Schmuck dcr Türpfosten durch überein-

ander geschichtete Nisclienfiguren vorher üblicli gewesen

sein muß. Diese Übung fülirte in Tulln vielleicht zur Nach-

ahmung antiker Giabreliefs, nicht aber umgekehrt, daß

antike, in Tulin vorhandenc Grabreliefs, wie Tietze vermutet,

zu dieser eigenartigen Türpfostendekoration geführt hättcn.

scheZeit.

Ygl. beim Hauptportai des Karners gemachten

Idteraturangaben, S. 72. Das rückwärts bctindliche Gruft-

tor wird bci den Beschreibungen dcs Karners gcwöhnlich

nicht berücksichtigt.

2Q

Tultner Karner: Grufttor

Der zurückgebliebenen Formen balber

sei hier das Grufttor des Tullner Karners

(Fig. 31) angereiht, obwohl es, wie beim

Hauptportal des Karners bewiesen wer-

den soli, erst nach 1250 fällt^^). Es ist

schlecht erhalten. Die in dem einzigen

Rücksprung ruhende Säule mit der plum-

pen Archivolte gemahnt an das alte

Nordtor der Tullner Pfarrkirche (Fig. 2). Fig. 30 Tuiin, vom Huuptportal der KiJche

tale von Nonantola, Parma und Argenta"'). Der von Bayern überkommene Horizontaiismus

mag dann dazu beigetragen haben, daß die Nischen breiter wurden, daÜ man vieileicht

nach vorhancienen römischen Sarkophagvorbildern Haibhguren statt der in Italien üblichen

Hochhguren wählce^^) und das Fiecht- und Rankenornament, welches bei lombardischen

Portalen die Gewändepfosten bedeckt, hier an den Türpfosten selbst anbrachte^").

Die früher genannten Architekturdetails, die Ornamentik, besonders die heischig pla-

stische Behandiung der Ranke, die tiefe Aushöhiung der Nischen deuten auf die spätere

Zeit des Stiis. Das Vorkommen des Flechtornamentes, des Würfelkapitäls und das Fehlen

des Knospenkapitäls stellen sich als ältere

Reminiszenzen dar. Man kann daher das

Portal in das zweite Viertel des XTII. Jhs.

rücken^^").

Dem Portal waren höchstwahrschein-

iich Löwen vorgelagert. Den rechtseitigen

entdeckte ich über dem zweiten Turm-

stockwerk eingemauert (Fig. 19). Die Be-

handlung des Felles -— es zeigt noch keine

geringelten Haarlocken — stimmt mit der

Entstehungszeit des Portals und erinnert

an das gewürfelte Fiechtwerk in Petronell.

Als „leo rug'iens" hat das Tier den Rachen

geöffnet.

'*') Abb. Venturi III, Fig. 1^3 und 298, und Italin

artistica 14 Da Comacchio ad Argentn, S. 73. Am Haupl-

portal von S. Zeno in Verona sind die übereinander ge-

türmtenNischenandenTürßügeinselbst. Unterfranzösi-

schem Einduß werden dann bei der ßaseler Galiuspfortc

diese Nischen zu übereinandergestellten Baldachinen. Rein

itaiienische Reiiefnischen, nur ein wenig derber, zeigt an

den Pfosten ein anderes obcrrheinisches Portal, nämiich

das zu Andlau (Abb. bei Lasteyrie S. 52p).

Auch in Italien gibt es Halbtiguren in Nischen,

und zwar am Türsturz, wie z. B. am Hauptportal des Bap-

tisteriums in Pisa.

Der oberitalicnischc Brauch, die Gewändepfosten

mit Nischenhguren zu schmücken, verleitete beim Schmuckc

des Portais von S. Giusto in Triest dazu, einen antikcn

Grabstein auseinander zu sägen. Das bestätigt meine Be-

hauptung, daß der Schmuck dcr Türpfosten durch überein-

ander geschichtete Nisclienfiguren vorher üblicli gewesen

sein muß. Diese Übung fülirte in Tulln vielleicht zur Nach-

ahmung antiker Giabreliefs, nicht aber umgekehrt, daß

antike, in Tulin vorhandenc Grabreliefs, wie Tietze vermutet,

zu dieser eigenartigen Türpfostendekoration geführt hättcn.

scheZeit.

Ygl. beim Hauptportai des Karners gemachten

Idteraturangaben, S. 72. Das rückwärts bctindliche Gruft-

tor wird bci den Beschreibungen dcs Karners gcwöhnlich

nicht berücksichtigt.