30

RlCHARD KURT DuN)N Romanische Fortale iti Niederösterreich

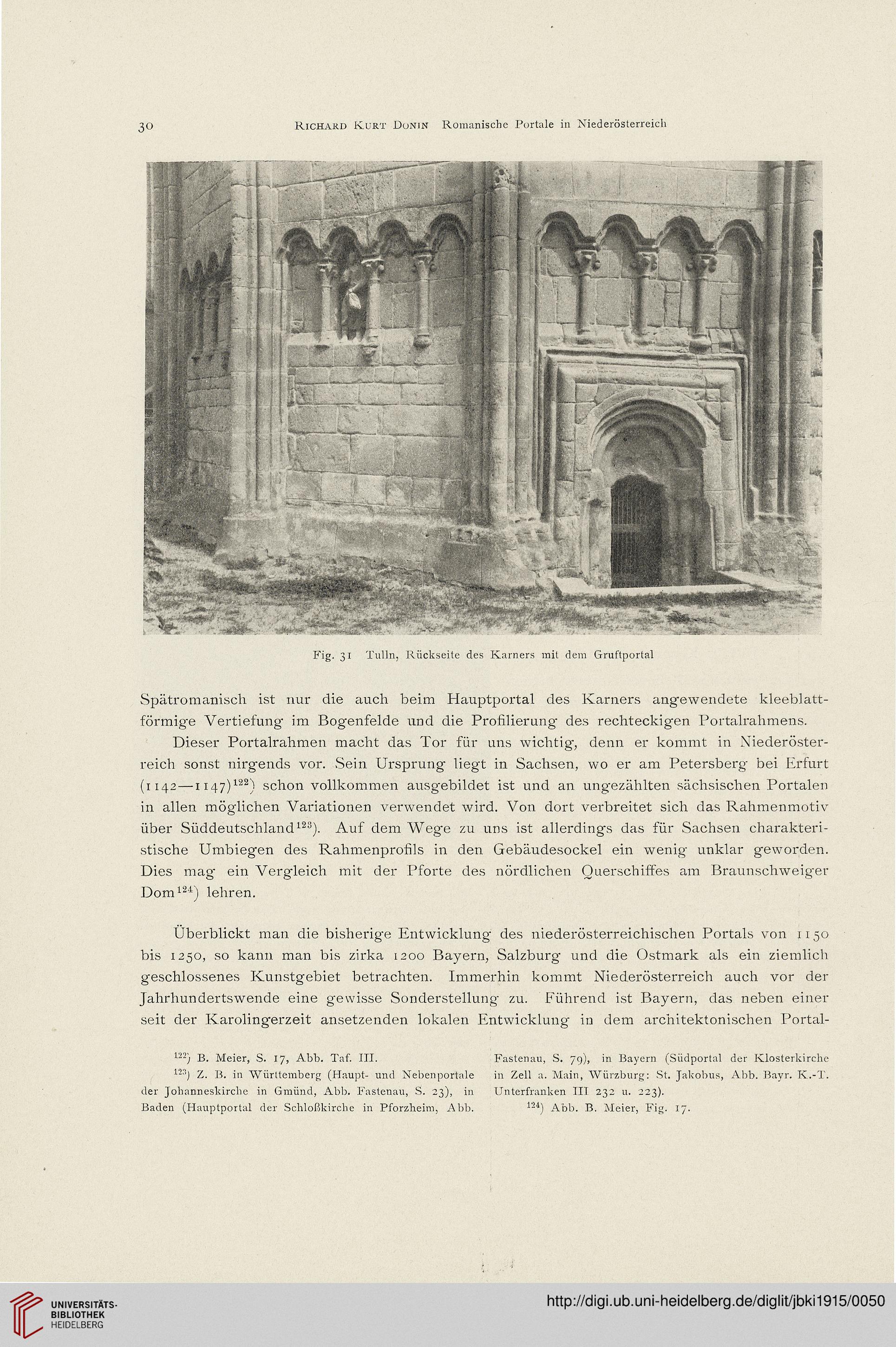

Fig. 31 Tuiin, Rückseite des Karners mit dem Gruftportal

Spätromanisch ist nur die auch beim Hauptportal des Karners angewendete kleeblatt-

förmige Vertiefung im Bogenfelde und die Prohlierung des rechteckigen Portalrahmens.

Dieser Portalrahmen macht das Tor für uns wichtig, denn er kommt in Niederöster-

reich sonst nirgends vor. Sein Ursprung iiegt in Sachsen, wo er am Petersberg bei Erfurt

(1142 —1147)*-^) schon vollkommen ausgebildet ist und an ungezählten sächsischen Portalen

in allen möglichen Variationen verwendet wird. Von dort verbreitet sich das Rahmenmotiv

über Süddeutschland^). Auf dem Wege zu uns ist allerdings das für Sachsen charakteri-

stische Umbiegen des Rahmenprohis in den Gebäudesockel ein wenig unklar geworden.

Dies mag ein Vergleich mit der Pforte des nördlichen Querschiffes am Braunschweiger

Dom^^) iehren.

Uberblickt man die bisherige Entwicklung des niederösterreichischen Portals von 1150

bis 1250, so kann man bis zirka 1200 Bayern, Salzburg und die Ostmark als ein ziemlich

geschlossenes Kunstgebiet betrachten. Immerhin kommt Niederösterreich auch vor der

Jahrhundertswende eine gewisse Sonderstellung' zu. Führend ist Bayern, das neben einer

seit der Karolingerzeit ansetzenden iokalen Entwickiung in dem arcnitektonischen Portal-

B. Meier, S. 17, Abb. Taf. 111.

Z. B. in Württemberg (Hnupt- und Nebenportaie

der JoliannesMrclie in Gmiind, Abb. Fastenau, S. 2ß), in

ßaden (Hauptportal der Schloßkircbe in Pforzheim, Abb.

Fastenau, S. 79), in Bayern (Südportal der Klosterkirche

in Zeil a. Main, Würzburg: St. Jakobus, Abb. Bayr. K.-T.

Unterfranken III 232 u. 223).

13*) Abb. B. Meier, Fig. 17.

RlCHARD KURT DuN)N Romanische Fortale iti Niederösterreich

Fig. 31 Tuiin, Rückseite des Karners mit dem Gruftportal

Spätromanisch ist nur die auch beim Hauptportal des Karners angewendete kleeblatt-

förmige Vertiefung im Bogenfelde und die Prohlierung des rechteckigen Portalrahmens.

Dieser Portalrahmen macht das Tor für uns wichtig, denn er kommt in Niederöster-

reich sonst nirgends vor. Sein Ursprung iiegt in Sachsen, wo er am Petersberg bei Erfurt

(1142 —1147)*-^) schon vollkommen ausgebildet ist und an ungezählten sächsischen Portalen

in allen möglichen Variationen verwendet wird. Von dort verbreitet sich das Rahmenmotiv

über Süddeutschland^). Auf dem Wege zu uns ist allerdings das für Sachsen charakteri-

stische Umbiegen des Rahmenprohis in den Gebäudesockel ein wenig unklar geworden.

Dies mag ein Vergleich mit der Pforte des nördlichen Querschiffes am Braunschweiger

Dom^^) iehren.

Uberblickt man die bisherige Entwicklung des niederösterreichischen Portals von 1150

bis 1250, so kann man bis zirka 1200 Bayern, Salzburg und die Ostmark als ein ziemlich

geschlossenes Kunstgebiet betrachten. Immerhin kommt Niederösterreich auch vor der

Jahrhundertswende eine gewisse Sonderstellung' zu. Führend ist Bayern, das neben einer

seit der Karolingerzeit ansetzenden iokalen Entwickiung in dem arcnitektonischen Portal-

B. Meier, S. 17, Abb. Taf. 111.

Z. B. in Württemberg (Hnupt- und Nebenportaie

der JoliannesMrclie in Gmiind, Abb. Fastenau, S. 2ß), in

ßaden (Hauptportal der Schloßkircbe in Pforzheim, Abb.

Fastenau, S. 79), in Bayern (Südportal der Klosterkirche

in Zeil a. Main, Würzburg: St. Jakobus, Abb. Bayr. K.-T.

Unterfranken III 232 u. 223).

13*) Abb. B. Meier, Fig. 17.