56

R.fCHARD RuRT DoNiN Romanisclie Portale in NiederÖsterreich

Teil noch romanisch ist. Das Tor ist ohne Vorbau (Fig. 61) in die runde Mauer an der

Nordseite eingeschnitten. Es lag vor der Anschüttung wohl höher, viedeicht auf mehreren

Stufen, da nach Sackens Bericht sich ein Sockei um das Bauwerk herumzog. Der Sockel

ist jetzt nur mehr an der tiefer liegenden Apsis sichtbar.

In zwei Abstufungen stehen je zwei Säulen auf Basen, die sich der Tellerform der

Ubergangszeit nähern und trotzdem noch das Eckblatt haben. Den Säulen entsprechen

gleich starke Rundstäbe als Archivolten. Den bekannten sächsischen Typus verraten die

Pfostenrundstäbe, die, auf jeder Seite durch eine Kehle

und zwei Plättchen plastisch hervorgehoben, den Ein-

druck selbständiger Säulen machen. Der Rundstab

des äußersten Pfostens geht

fast ununterbrochen in die

Archivolte über, der des inne-

ren Pfostens wird durch das

Kämpfergesims unterbrochen.

Dieses setzt über dem Tür-

pfosten als eine Art Konsole ein

(bayrisch) und strebt dann in

ungleichen Rücksprüngen den

Auhenmauern zu (sächsisch).

Es bildete dort, wie man aus

den Resten schließen darf,

wahrscheinlich den Untersatz

für den diamantierten Bogen.

Das Kämpfergesims unter-

scheidet sich links durch dreifache Streifenverzierung* von dem rechtsseitigen. Solche

Asymmetrien kommen in der Spätzeit des Stils häuhg vor^). Der äußerste Eckrundstab

endete in den von Deutsch-Altenburg her bekannten Hörnern (Fig. 33—35). Das Tympanon

ist ungeschmückt und nach sächsischer Art sturzlos, wie überhaupt das Portal die schon

an den frühesten niederösterreichischen Portalen auftretenden sächsischen Architekturformen

weiter entwickelt. Ausgenommen bieibt das Diamantband als äußerster Abschluß, welches

zu den erwähnten normännischen Eigentümlichkeiten gehört. Die Übertragung dieses Zier-

gliedes durch die Schotten ist naheliegend, denn Pulkau gehörte schon zu den ältesten

Pfarreien des Wiener Schottenstiftes^").

Eine Chromolithographie von 1861 nach einem Aquarell C. Grefes^s) könnte zur An-

nahme verleiten, das Portal sei früher von dem Rautenmuster umgeben gewesen. Der mehr

malerische Effekte anstrebende Grefe hatte aber den Karner wohl nie in natura g*esehen,

und nur den in einem Drucke^?) etwas derb gezeichneten Diamantstab mit dem ihm ge-

läuhgeren Rautenstab verwechselt.

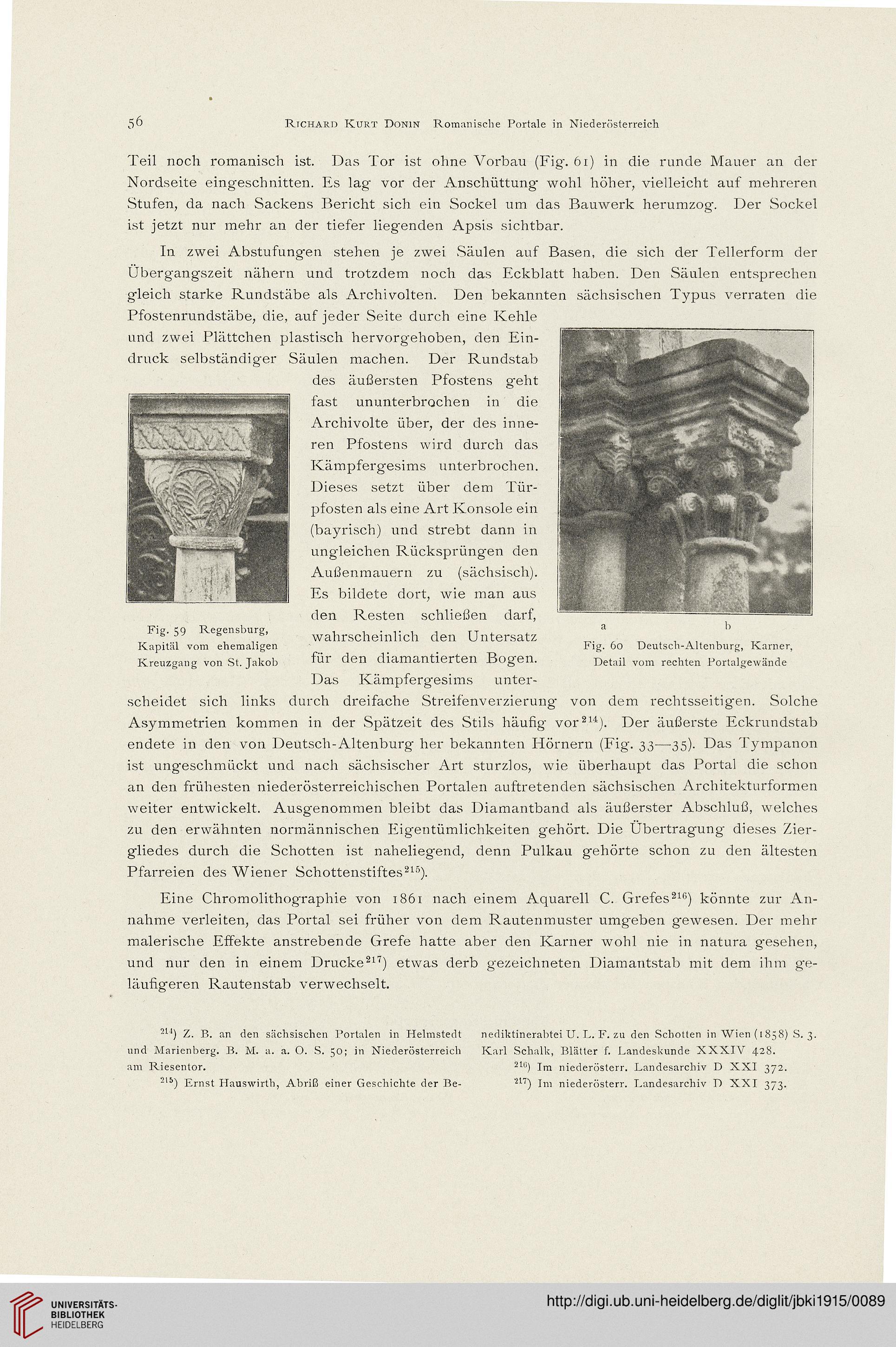

Fig. 59 Regensburg,

Rapitäi vom ehemaligen

KLreuzgang von St. Jakob

Fig. 60 Deutsch-Aitenburg, Narner,

Detail vom rechten Portalgewände

^^) Z. B. an den sächsischen Portalen in Helmstedt

und Marienberg. B. M. a. a. O. S. $0; in Niederösterreich

am Riesentor.

Ernst Hauswirth, Abriß einer Geschichte der Be-

nediktinerabteiU. L. F. zu den Schotten in Wien(t8$8) S. ß.

Karl Schalk, Blätter f. Landeskunde XXXIV 428.

^^) Im niederösterr. Landesarchiv D XXI 372.

3*7) Jni niederösterr. Landesarchiv D XXI 373.

R.fCHARD RuRT DoNiN Romanisclie Portale in NiederÖsterreich

Teil noch romanisch ist. Das Tor ist ohne Vorbau (Fig. 61) in die runde Mauer an der

Nordseite eingeschnitten. Es lag vor der Anschüttung wohl höher, viedeicht auf mehreren

Stufen, da nach Sackens Bericht sich ein Sockei um das Bauwerk herumzog. Der Sockel

ist jetzt nur mehr an der tiefer liegenden Apsis sichtbar.

In zwei Abstufungen stehen je zwei Säulen auf Basen, die sich der Tellerform der

Ubergangszeit nähern und trotzdem noch das Eckblatt haben. Den Säulen entsprechen

gleich starke Rundstäbe als Archivolten. Den bekannten sächsischen Typus verraten die

Pfostenrundstäbe, die, auf jeder Seite durch eine Kehle

und zwei Plättchen plastisch hervorgehoben, den Ein-

druck selbständiger Säulen machen. Der Rundstab

des äußersten Pfostens geht

fast ununterbrochen in die

Archivolte über, der des inne-

ren Pfostens wird durch das

Kämpfergesims unterbrochen.

Dieses setzt über dem Tür-

pfosten als eine Art Konsole ein

(bayrisch) und strebt dann in

ungleichen Rücksprüngen den

Auhenmauern zu (sächsisch).

Es bildete dort, wie man aus

den Resten schließen darf,

wahrscheinlich den Untersatz

für den diamantierten Bogen.

Das Kämpfergesims unter-

scheidet sich links durch dreifache Streifenverzierung* von dem rechtsseitigen. Solche

Asymmetrien kommen in der Spätzeit des Stils häuhg vor^). Der äußerste Eckrundstab

endete in den von Deutsch-Altenburg her bekannten Hörnern (Fig. 33—35). Das Tympanon

ist ungeschmückt und nach sächsischer Art sturzlos, wie überhaupt das Portal die schon

an den frühesten niederösterreichischen Portalen auftretenden sächsischen Architekturformen

weiter entwickelt. Ausgenommen bieibt das Diamantband als äußerster Abschluß, welches

zu den erwähnten normännischen Eigentümlichkeiten gehört. Die Übertragung dieses Zier-

gliedes durch die Schotten ist naheliegend, denn Pulkau gehörte schon zu den ältesten

Pfarreien des Wiener Schottenstiftes^").

Eine Chromolithographie von 1861 nach einem Aquarell C. Grefes^s) könnte zur An-

nahme verleiten, das Portal sei früher von dem Rautenmuster umgeben gewesen. Der mehr

malerische Effekte anstrebende Grefe hatte aber den Karner wohl nie in natura g*esehen,

und nur den in einem Drucke^?) etwas derb gezeichneten Diamantstab mit dem ihm ge-

läuhgeren Rautenstab verwechselt.

Fig. 59 Regensburg,

Rapitäi vom ehemaligen

KLreuzgang von St. Jakob

Fig. 60 Deutsch-Aitenburg, Narner,

Detail vom rechten Portalgewände

^^) Z. B. an den sächsischen Portalen in Helmstedt

und Marienberg. B. M. a. a. O. S. $0; in Niederösterreich

am Riesentor.

Ernst Hauswirth, Abriß einer Geschichte der Be-

nediktinerabteiU. L. F. zu den Schotten in Wien(t8$8) S. ß.

Karl Schalk, Blätter f. Landeskunde XXXIV 428.

^^) Im niederösterr. Landesarchiv D XXI 372.

3*7) Jni niederösterr. Landesarchiv D XXI 373.