ANTON MATfjÖEK Das MosaikbiM des Jüngsten Gericbtes am Prager Dome

12ß

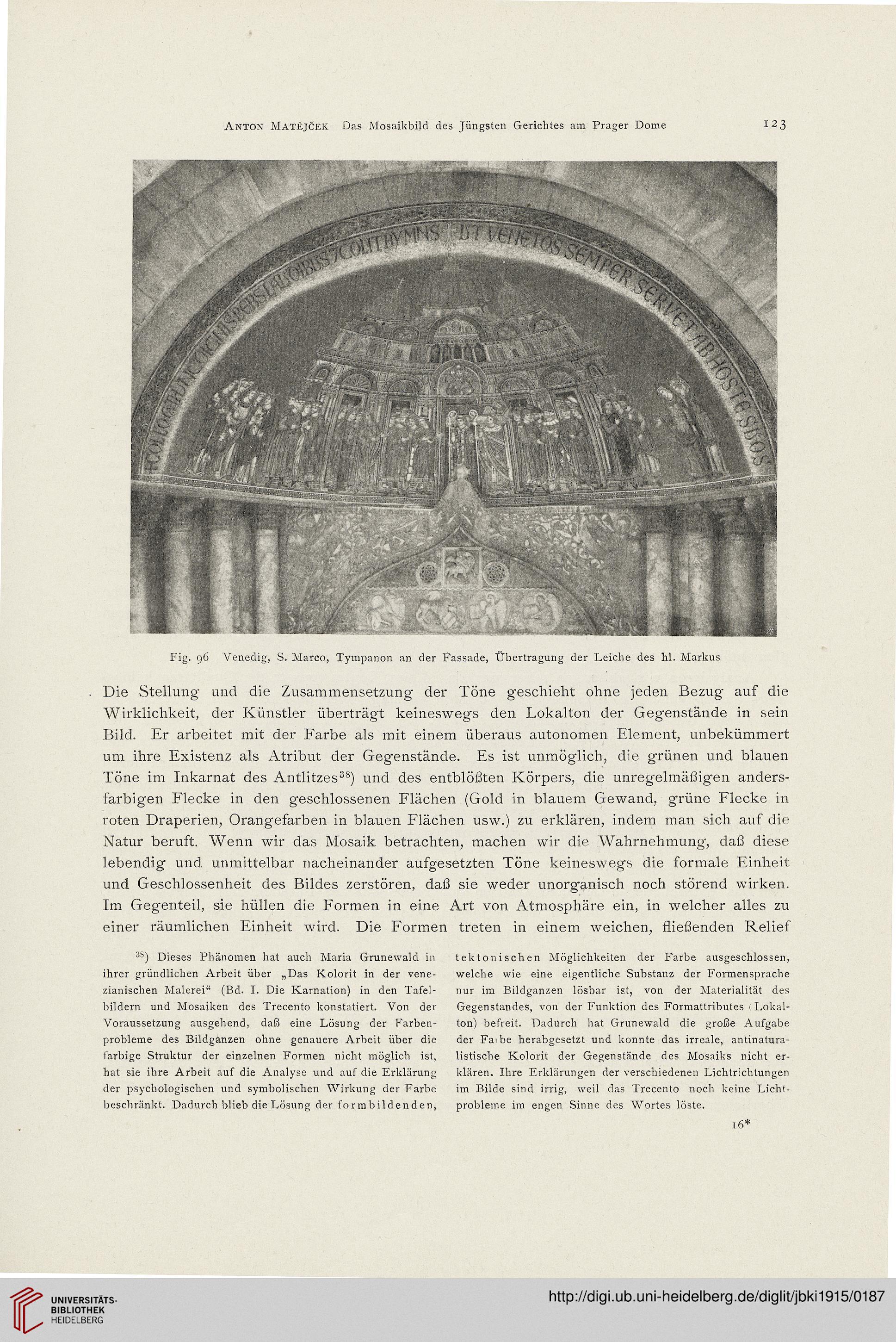

Fig. 96 Venedig, S. Marco, Tympanon an der Fassade, Übertragung der Leiciie des hl. Markus

Die Stellung und die Zusammensetzung der Töne geschieht ohne jeden Bezug auf die

Wirklichkeit, der Künstler überträgt keineswegs den Lokalton der Gegenstände in sein

Bild. Er arbeitet mit der Farbe als mit einem überaus autonomen Element, unbekümmert

um ihre Existenz als Atribut der Gegenstände. Es ist unmöglich, die grünen und blauen

Töne im Inkarnat des Antiitzes^) und des entblößten Körpers, die unregelmäüigen anders-

farbigen Fiecke in den geschlossenen Flächen (Gold in blauem Gewand, grüne Flecke in

roten Draperien, Orangefarben in blauen Fiächen usw.) zu erklären, indem man sich auf die

Natur beruft. Wenn wir das Mosaik betrachten, machen wir die Wahrnehmung, daß diese

iebendig und unmittelbar nacheinander aufgesetzten Töne keineswegs die formale Einheit

und Geschlossenheit des Bildes zerstören, daß sie weder unorganisch noch störend wirken.

Im Gegenteil, sie hüllen die Formen in eine Art von Atmosphäre ein, in welcher alles zu

einer räumlichen Einheit wird. Die Formen treten in einem weichen, fheßenden Relief

Dieses Phänomen hat auch Maria Grunewald in

ihrer gründlichen Arbeit über „Das Kolorit in der vene-

zianischen Malerei" (Bd. I. Die KLarnation) in den Tafei-

bildern und Mosaiken des Trecento konstatiert. Von der

Voraussetzung ausgehend, daß eine Lösung der Farben-

probleme des Bildganzen ohne genauere Arbeit über die

farbige Struktur der einzelnen Formen nicht möglich ist,

hat sie ihre Arbeit auf die Analyse und auf die Erklärung

der psychologischen und symbolischen Wirkung der Farbe

beschränkt. Dadurch blieb dieLösung der formbildenden,

tektonischen Möglichkeiten der Farbe ausgeschlossen,

welche wie eine eigentliche Substanz der Formensprache

nur im Bildganzen lösbar ist, von der Materialität des

Gegenstandes, von der Funktion des Formattributes (Lokal-

ton) befreit. Dadurch hat Grunewald die große Aufgabe

der Fa<be herabgesetzt und konnte das irreale, antinatura-

listische KLoIorit der Gegenstände des Mosaiks nicht er-

klären. Ihre Erldärungen der verschiedenen Lichtrichtungen

im Bilde sind irrig, weil das Trecento noch keine Licht-

probleme im engen Sinne des Wortes löste.

16*

12ß

Fig. 96 Venedig, S. Marco, Tympanon an der Fassade, Übertragung der Leiciie des hl. Markus

Die Stellung und die Zusammensetzung der Töne geschieht ohne jeden Bezug auf die

Wirklichkeit, der Künstler überträgt keineswegs den Lokalton der Gegenstände in sein

Bild. Er arbeitet mit der Farbe als mit einem überaus autonomen Element, unbekümmert

um ihre Existenz als Atribut der Gegenstände. Es ist unmöglich, die grünen und blauen

Töne im Inkarnat des Antiitzes^) und des entblößten Körpers, die unregelmäüigen anders-

farbigen Fiecke in den geschlossenen Flächen (Gold in blauem Gewand, grüne Flecke in

roten Draperien, Orangefarben in blauen Fiächen usw.) zu erklären, indem man sich auf die

Natur beruft. Wenn wir das Mosaik betrachten, machen wir die Wahrnehmung, daß diese

iebendig und unmittelbar nacheinander aufgesetzten Töne keineswegs die formale Einheit

und Geschlossenheit des Bildes zerstören, daß sie weder unorganisch noch störend wirken.

Im Gegenteil, sie hüllen die Formen in eine Art von Atmosphäre ein, in welcher alles zu

einer räumlichen Einheit wird. Die Formen treten in einem weichen, fheßenden Relief

Dieses Phänomen hat auch Maria Grunewald in

ihrer gründlichen Arbeit über „Das Kolorit in der vene-

zianischen Malerei" (Bd. I. Die KLarnation) in den Tafei-

bildern und Mosaiken des Trecento konstatiert. Von der

Voraussetzung ausgehend, daß eine Lösung der Farben-

probleme des Bildganzen ohne genauere Arbeit über die

farbige Struktur der einzelnen Formen nicht möglich ist,

hat sie ihre Arbeit auf die Analyse und auf die Erklärung

der psychologischen und symbolischen Wirkung der Farbe

beschränkt. Dadurch blieb dieLösung der formbildenden,

tektonischen Möglichkeiten der Farbe ausgeschlossen,

welche wie eine eigentliche Substanz der Formensprache

nur im Bildganzen lösbar ist, von der Materialität des

Gegenstandes, von der Funktion des Formattributes (Lokal-

ton) befreit. Dadurch hat Grunewald die große Aufgabe

der Fa<be herabgesetzt und konnte das irreale, antinatura-

listische KLoIorit der Gegenstände des Mosaiks nicht er-

klären. Ihre Erldärungen der verschiedenen Lichtrichtungen

im Bilde sind irrig, weil das Trecento noch keine Licht-

probleme im engen Sinne des Wortes löste.

16*