ANTON GNIRS Die christliche KLultanlage aus honstantinischer Zcit am Platze des Domes in Aquiieia

151

einem Schiife aus mit Sicherheit erkennen. Jedesfalls liegt hier eine Wiederholung aus

den Fischzugbildern des Meeresmosaiks (I) vor.

In den Ecken des Teppichs sind in vier achteckigen Medailions vier weibliche Porträts

eingefügt. Ihre Darstellung betont in der gleichen Haartracht, Kostümierung der Büsten,

wie in dem Halsschmuck, der aus einem kreisrunden Enkolpion besteht, eine Gleichartig-

keit im Wesen der vier porträtierten Jungfrauen (iaf. XXVII).

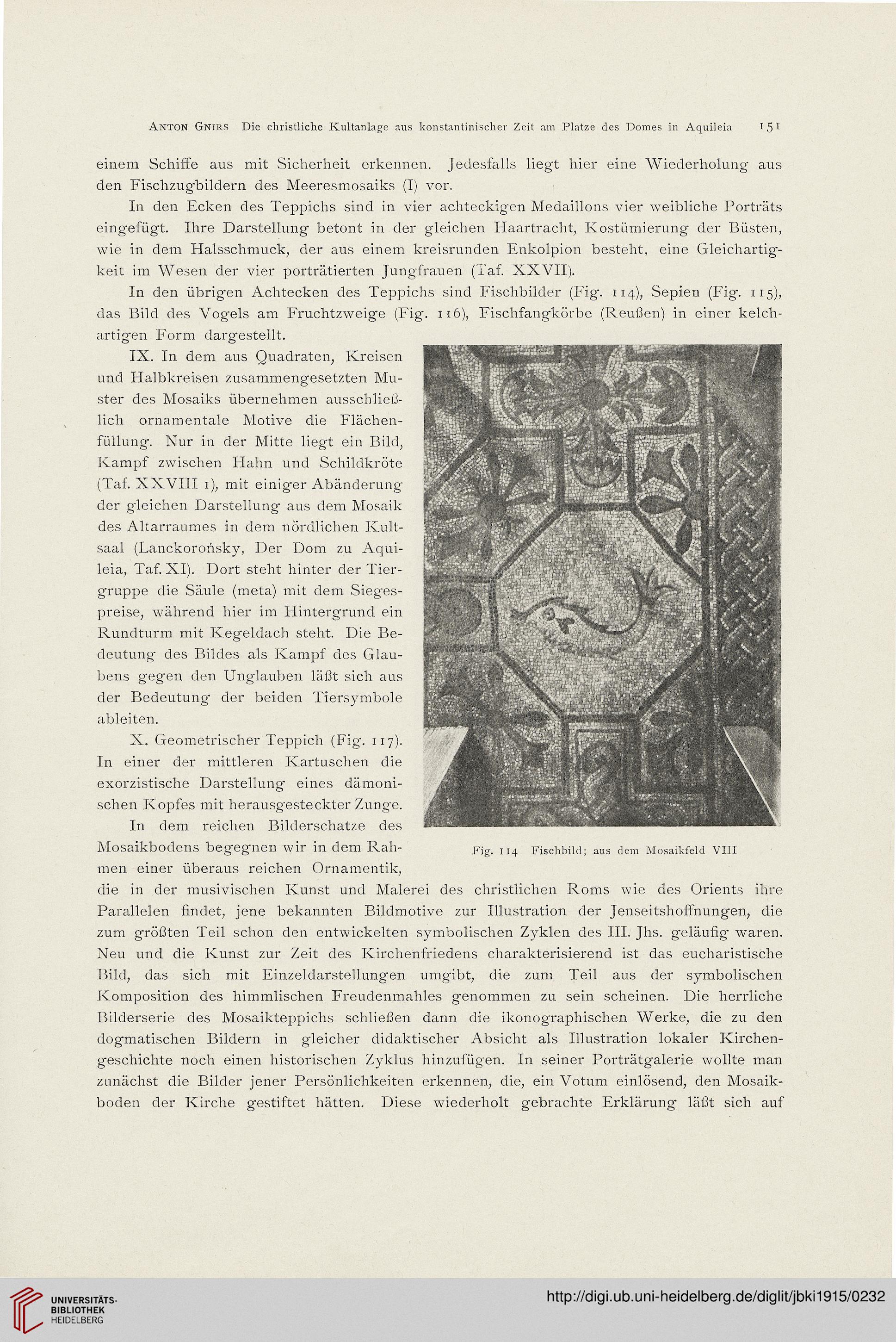

In den übrigen Achtecken des Teppichs sind Fischbilder (Eig. 114), Sepien (Fig. 115),

das Bild des Vogels am Fruchtzweige (Fig. n6), Fischfangkörbe (Reußen) in einer kelch-

artigen Form dargestellt.

IX. In dem aus Quadraten, Kreisen

und Halbkreisen zusammengesetzten Mu-

ster des Mosaiks übernehmen ausschiieß-

lich ornamentaie Motive die Flächen-

füllung. Nur in der Mitte liegt ein Bild,

Kampf zwischen Hahn und Schildkröte

(Taf. XXVIII 1), mit einiger Abänderung

der gleichen Darsteliung aus dem Mosaik

des Altarraumes in dem nördlichen Kult-

saal (Lanckorohsky, Der Dom zu Aqui-

leia, Taf. XI). Dort steht hinter der Tier-

gruppe die Säule (meta) mit dem Sieges-

preise, während hier im Hintergrund ein

Rundturm mit Kegeldach steht. Die Be-

deutung des Bildes als Kampf des Glau-

bens gegen den Unglauben läßt sich aus

der Bedeutung der beiden Tiersymbole

ableiten.

X. GeometrischerTeppich (Fig. 117).

In einer der mittleren Kartuschen die

exorzistische Darstellung eines dämoni-

schen Kopfes mit herausgesteckter Zunge.

In dem reichen Bilderschatze des

Mosaikbodens begegnen wir in dem Rali-

men einer überaus reichen Ornamentik,

die in der musivischen Kunst und Malerei des christiichen Roms wie des Orients ihre

Parallelen findet, jene bekannten Bildmotive zur Illustration der Jenseitshoffnungen, die

zum größten Teil schon den entwickelten symbolischen Zyklen des III. Jhs. geläufig waren.

Neu und die Kunst zur Zeit des Kirchenfriedens charakterisierend ist das eucharistische

Bild, das sich mit Einzeldarstellungen umgibt, die zum Teil aus der symbolischen

Komposition des himmlischen Freudenmahles genommen zu sein scheinen. Die herrliche

BHderserie des Mosaikteppichs schließen dann die ikonographischen Werke, die zu den

dogmatischen Bildern in gleicher didaktischer Absicht als Illustration lokaler Kirchen-

g*eschichte noch einen historischen Zyklus hinzufügen. In seiner Porträtgalerie wollte man

zunächst die Bilder jener Persönlichkeiten erkennen, die, ein Votum einlösend, den Mosaik-

boden der Kirche gestiftet liätten. Diese wiederholt gebrachte Erklärung läßt sich auf

151

einem Schiife aus mit Sicherheit erkennen. Jedesfalls liegt hier eine Wiederholung aus

den Fischzugbildern des Meeresmosaiks (I) vor.

In den Ecken des Teppichs sind in vier achteckigen Medailions vier weibliche Porträts

eingefügt. Ihre Darstellung betont in der gleichen Haartracht, Kostümierung der Büsten,

wie in dem Halsschmuck, der aus einem kreisrunden Enkolpion besteht, eine Gleichartig-

keit im Wesen der vier porträtierten Jungfrauen (iaf. XXVII).

In den übrigen Achtecken des Teppichs sind Fischbilder (Eig. 114), Sepien (Fig. 115),

das Bild des Vogels am Fruchtzweige (Fig. n6), Fischfangkörbe (Reußen) in einer kelch-

artigen Form dargestellt.

IX. In dem aus Quadraten, Kreisen

und Halbkreisen zusammengesetzten Mu-

ster des Mosaiks übernehmen ausschiieß-

lich ornamentaie Motive die Flächen-

füllung. Nur in der Mitte liegt ein Bild,

Kampf zwischen Hahn und Schildkröte

(Taf. XXVIII 1), mit einiger Abänderung

der gleichen Darsteliung aus dem Mosaik

des Altarraumes in dem nördlichen Kult-

saal (Lanckorohsky, Der Dom zu Aqui-

leia, Taf. XI). Dort steht hinter der Tier-

gruppe die Säule (meta) mit dem Sieges-

preise, während hier im Hintergrund ein

Rundturm mit Kegeldach steht. Die Be-

deutung des Bildes als Kampf des Glau-

bens gegen den Unglauben läßt sich aus

der Bedeutung der beiden Tiersymbole

ableiten.

X. GeometrischerTeppich (Fig. 117).

In einer der mittleren Kartuschen die

exorzistische Darstellung eines dämoni-

schen Kopfes mit herausgesteckter Zunge.

In dem reichen Bilderschatze des

Mosaikbodens begegnen wir in dem Rali-

men einer überaus reichen Ornamentik,

die in der musivischen Kunst und Malerei des christiichen Roms wie des Orients ihre

Parallelen findet, jene bekannten Bildmotive zur Illustration der Jenseitshoffnungen, die

zum größten Teil schon den entwickelten symbolischen Zyklen des III. Jhs. geläufig waren.

Neu und die Kunst zur Zeit des Kirchenfriedens charakterisierend ist das eucharistische

Bild, das sich mit Einzeldarstellungen umgibt, die zum Teil aus der symbolischen

Komposition des himmlischen Freudenmahles genommen zu sein scheinen. Die herrliche

BHderserie des Mosaikteppichs schließen dann die ikonographischen Werke, die zu den

dogmatischen Bildern in gleicher didaktischer Absicht als Illustration lokaler Kirchen-

g*eschichte noch einen historischen Zyklus hinzufügen. In seiner Porträtgalerie wollte man

zunächst die Bilder jener Persönlichkeiten erkennen, die, ein Votum einlösend, den Mosaik-

boden der Kirche gestiftet liätten. Diese wiederholt gebrachte Erklärung läßt sich auf