153

Das Reliquiar^) trägt an seiner Wandung neben den Porträts des jugendlichen Christus

und der beiden ersten Aposteln die benannten Porträtmedaiiions der S. Cantianilla in der

Mitte, zu ihrer Seite die Paare des S. Cantius, S. Cantianus, sowie des S. Quirinus und

S. Latinus^).

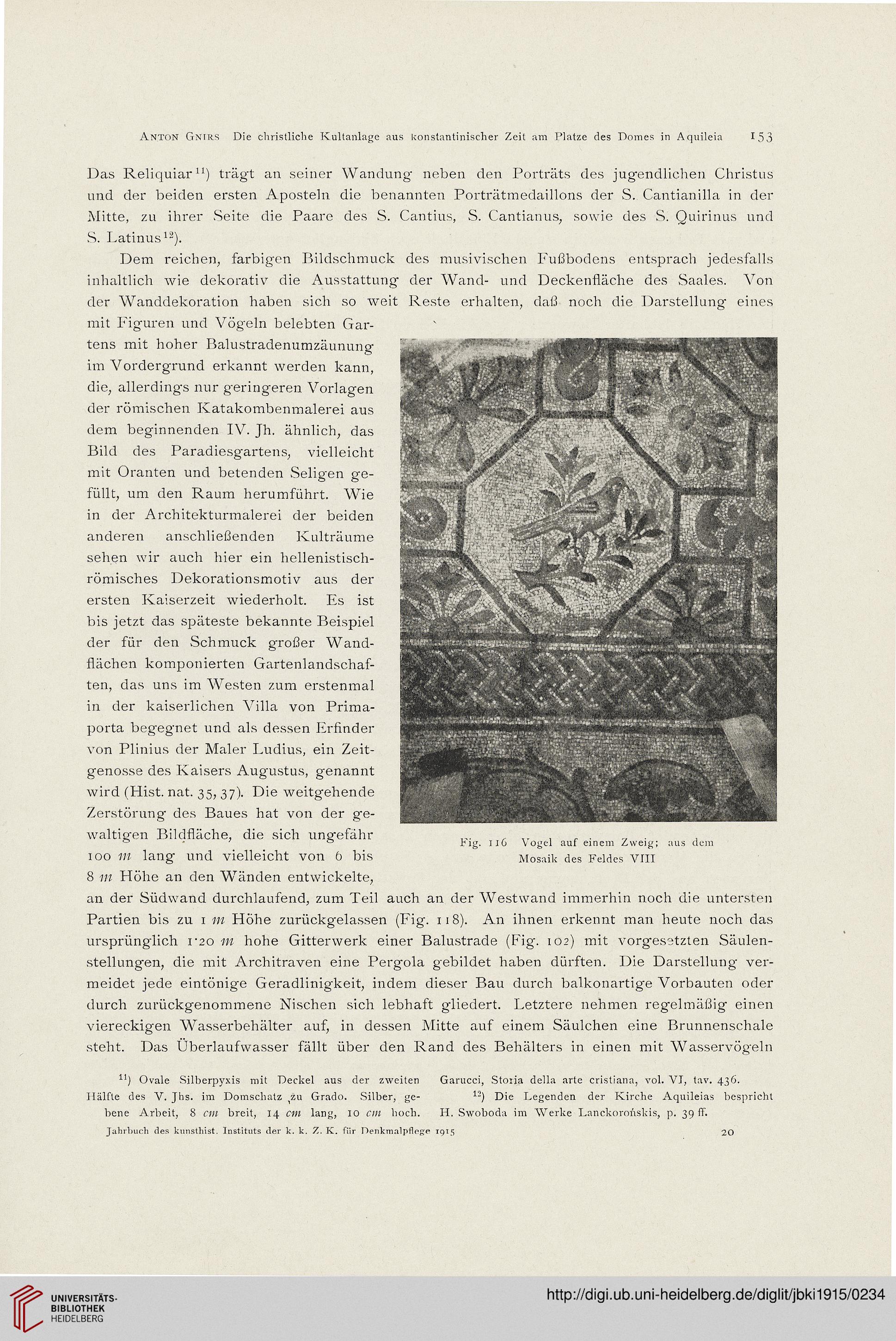

Dem reichen, farbigen Pildschmuck des musivischen Fußbodens entsprach jedesfaHs

inhaltiich wie dekorativ die Ausstattung der Wand- und Deckenßäche des Saales. Von

der Wanddekoration haben sich so weit Reste erhalten, daß noch die Darstellung eines

mit Figuren und Vögeln belebten Gar-

tens mit hoher Baiustradenumzäunung

im Vordergrund erkannt werden kann,

die, alierdings nur geringeren Voriagen

der römischen Katakombenmalerei aus

dem beginnenden IV. Jh. ähnlich, das

Bild des Paradiesgartens, vielleicht

mit Oranten und betenden Seligen ge-

füllt, um den Raum herumführt. Wie

in der Architekturmalerei der beiden

anderen anschließenden Kulträume

sehen wir auch hier ein hellenistisch-

römisches Dekorationsmotiv aus der

ersten Kaiserzeit wiederholt. Es ist

bis jetzt das späteste bekannte Beispiel

der für den Schmuck großer Wand-

Hächen komponierten Gartenlandschaf-

ten, das uns im Westen zum erstenmal

in der kaiserlichen Villa von Prima-

porta begegnet und als dessen Erhnder

von Plinius der Maler Ludius, ein Zeit-

genosse des Kaisers Augustus, genannt

wird (Fiist. nat. 35, 37)- Die weitgehende

Zerstörung des Baues hat von der ge-

waltigen Bildßäche, die sich ungefähr

100 M lang und vielleicht von b bis

8 w Höhe an den Wänden entwickelte,

an der Südwand durchlaufend, zum Teil auch an der Westwand immerhin noch die untersten

Partien bis zu 1 Höhe zurückgelassen (Fig. it8). An ihnen erkennt man heute noch das

ursprünglich 1*20 w hohe Gitterwerk einer Balustrade (Fig. 102) mit vorgesetzten Säulen-

stellungen, die mit Architraven eine Pergola gebildet haben dürften. Die Darstellung ver-

meidet jede eintönige Geradlinigkeit, indem dieser Bau durch balkonartige Vorbauten oder

durch zurückgenommene Nischen sich lebhaft gliedert. Letztere nehmen regelmäßig einen

viereckigen Wasserbehälter auf, in dessen Mitte auf einem Säulchen eine Brunnenschale

steht. Das Uberlaufwasser fällt über den Rand des Behälters in einen mit Wasservögeln

Ovale Silberpyxis mit Deckei aus der zweiten Garucci, Storia delia arte cristiana, voi. Vt, tav. 436.

Iiälfte des V. Jhs. im Domscbatz zu Grado. Siiber, ge- *-) Die Legenden der Kirche Aquileias bespricht

bene Arbeit, 8 breit, 14 lang, 10 cur hoch. H. Swoboda im Werlre LanckoroAstis, p. 39 ff-

Mosaih des Feldcs VIII

20