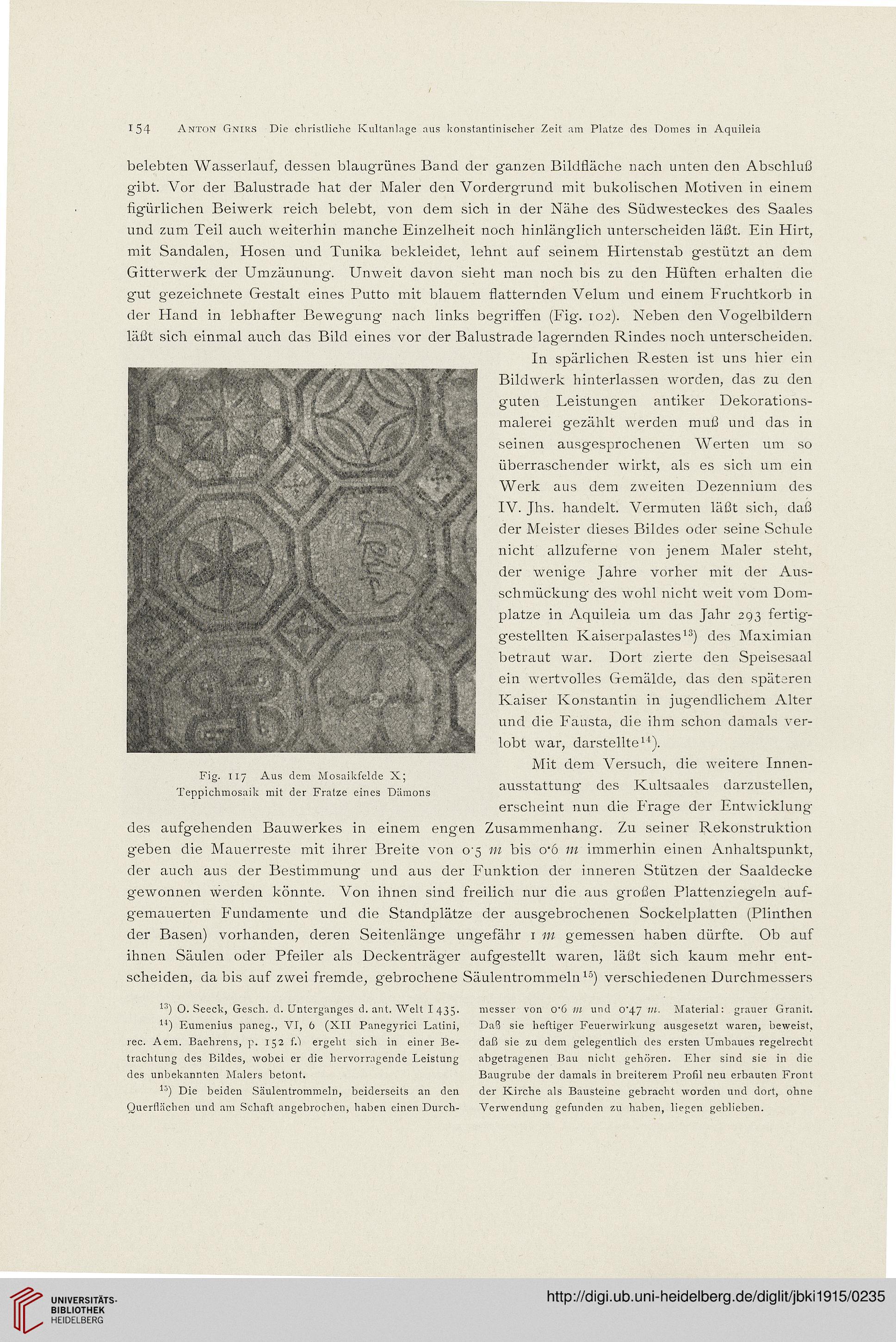

154

ANTON GNIRS Die cliristliche Kultanlnge aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia

belebten Wasserlauf, dessen blaugrünes Band der ganzen Bildftäche nach unten den Abschluß

gibt. Vor der Balustrade hat der Maler den Vordergrund mit bukolischen Motiven in einem

hgürlichen Beiwerk reich belebt, von dem sich in der Nähe des Südwesteckes des Saales

und zum Teil auch weiterhin manche Einzelheit noch hinlänglich unterscheiden läßt. Ein Hirt,

mit Sandalen, Hosen und Tunika bekleidet, lehnt auf seinem Hirtenstab gestützt an dem

Gitterwerk der Umzäunung. Unweit davon sieht man noch bis zu den Hüften erhalten die

gut gezeichnete Gestalt eines Putto mit biauem hatternden Velum und einem Fruchtkorb in

der Hand in lebhafter Bewegung nach links begriffen (Fig. to2). Neben den Vogelbiidern

läßt sich einmai auch das Bild eines vor der Baiustrade lagernden Rindes noch unterscheiden.

In spärlichen Resten ist uns hier ein

Bildwerk hinterlassen worden, das zu den

guten Leistungen antiker Dekorations-

malerei gezählt werden muß und das in

seinen ausgesprochenen Werten um so

überraschender wirkt, als es sich um ein

Werk aus dem zweiten Dezennium des

IV. Jhs. handelt. Vermuteu läßt sich, daß

der Meister dieses Bildes oder seine Schuie

nicht allzuferne von jenem Maler steht,

der wenige Jahre vorher mit der Aus-

schmückung des wohi nicht weit vom Dom-

platze in Aquileia um das Jahr 293 fertig-

gesteliten Raiserpalastes^) des Maximian

betraut war. Dort zierte den Speisesaal

ein wertvolles Gemälde, das den späteren

Raiser Ronstantin in jugendlichem Alter

und die Fausta, die ihm schon damals ver-

lobt war, darstellte^).

Mit dem Versuch, die weitere Innen-

ausstattung des Rultsaales darzustellen,

erscheint nun die B'rage der Entwicklung

des aufgehenden Bauwerkes in einem engen Zusammenhang. Zu seiner Rekonstruktion

geben die Mauerreste mit ihrer Breite von o g w bis 0*6 nz immerhin einen Anhaltspunkt,

der auch aus der Bestimmung und aus der Funktion der inneren Stützen der Saaldecke

gewonnen werden könnte. Von ihnen sind freilich nur die aus großen Plattenziegeln auf-

gemauerten Fundamente und die Standplätze der ausgebrochenen Sockelplatten (Plinthen

der Basen) vorhanden, deren Seitenlänge ungefälir 1 w gemessen haben dürfte. Ob auf

ihnen Säulen oder Pfeiler als Deckenträger aufgestellt waren, läßt sich kaum mehr ent-

scheiden, dabis auf zwei fremde, gebrochene SäuIentrommelnV) verschiedenen Durchmessers

O. Seecl;, Gesch. d. Untcrganges d. ant. Wett I 435.

'*) Eumenius paneg-, Vt, & (XII Panegyrici Latini,

rec. Aem. Baehrens, p. 132 f.) ergeht sich in einer Be-

trachtung des Bildes, wobei er die hervorragende Leistung

des unbekannten Maiers betont.

^) Die beiden Säulentrommein, beiderseits an den

Querßächen und am Schnft angebroclien, haben einen Durch-

messer von 0*6 77: und C47 <77. Materiai: grauer Granit.

DaB sie heftiger Feuerwirkung ausgesetzt waren, beweist,

daß sie zu dem geiegentlich des ersten Umbaues regeirecbt

abgetragenen Bau niclrt gehören. Eher sind sie in die

Baugrube der damals in breiterem Profii neu erbauten Front

der Kirche ais Bausteine gebracht worden und dort, ohne

Verwendung gefunden zu haben, iiegen geblieben.

ANTON GNIRS Die cliristliche Kultanlnge aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia

belebten Wasserlauf, dessen blaugrünes Band der ganzen Bildftäche nach unten den Abschluß

gibt. Vor der Balustrade hat der Maler den Vordergrund mit bukolischen Motiven in einem

hgürlichen Beiwerk reich belebt, von dem sich in der Nähe des Südwesteckes des Saales

und zum Teil auch weiterhin manche Einzelheit noch hinlänglich unterscheiden läßt. Ein Hirt,

mit Sandalen, Hosen und Tunika bekleidet, lehnt auf seinem Hirtenstab gestützt an dem

Gitterwerk der Umzäunung. Unweit davon sieht man noch bis zu den Hüften erhalten die

gut gezeichnete Gestalt eines Putto mit biauem hatternden Velum und einem Fruchtkorb in

der Hand in lebhafter Bewegung nach links begriffen (Fig. to2). Neben den Vogelbiidern

läßt sich einmai auch das Bild eines vor der Baiustrade lagernden Rindes noch unterscheiden.

In spärlichen Resten ist uns hier ein

Bildwerk hinterlassen worden, das zu den

guten Leistungen antiker Dekorations-

malerei gezählt werden muß und das in

seinen ausgesprochenen Werten um so

überraschender wirkt, als es sich um ein

Werk aus dem zweiten Dezennium des

IV. Jhs. handelt. Vermuteu läßt sich, daß

der Meister dieses Bildes oder seine Schuie

nicht allzuferne von jenem Maler steht,

der wenige Jahre vorher mit der Aus-

schmückung des wohi nicht weit vom Dom-

platze in Aquileia um das Jahr 293 fertig-

gesteliten Raiserpalastes^) des Maximian

betraut war. Dort zierte den Speisesaal

ein wertvolles Gemälde, das den späteren

Raiser Ronstantin in jugendlichem Alter

und die Fausta, die ihm schon damals ver-

lobt war, darstellte^).

Mit dem Versuch, die weitere Innen-

ausstattung des Rultsaales darzustellen,

erscheint nun die B'rage der Entwicklung

des aufgehenden Bauwerkes in einem engen Zusammenhang. Zu seiner Rekonstruktion

geben die Mauerreste mit ihrer Breite von o g w bis 0*6 nz immerhin einen Anhaltspunkt,

der auch aus der Bestimmung und aus der Funktion der inneren Stützen der Saaldecke

gewonnen werden könnte. Von ihnen sind freilich nur die aus großen Plattenziegeln auf-

gemauerten Fundamente und die Standplätze der ausgebrochenen Sockelplatten (Plinthen

der Basen) vorhanden, deren Seitenlänge ungefälir 1 w gemessen haben dürfte. Ob auf

ihnen Säulen oder Pfeiler als Deckenträger aufgestellt waren, läßt sich kaum mehr ent-

scheiden, dabis auf zwei fremde, gebrochene SäuIentrommelnV) verschiedenen Durchmessers

O. Seecl;, Gesch. d. Untcrganges d. ant. Wett I 435.

'*) Eumenius paneg-, Vt, & (XII Panegyrici Latini,

rec. Aem. Baehrens, p. 132 f.) ergeht sich in einer Be-

trachtung des Bildes, wobei er die hervorragende Leistung

des unbekannten Maiers betont.

^) Die beiden Säulentrommein, beiderseits an den

Querßächen und am Schnft angebroclien, haben einen Durch-

messer von 0*6 77: und C47 <77. Materiai: grauer Granit.

DaB sie heftiger Feuerwirkung ausgesetzt waren, beweist,

daß sie zu dem geiegentlich des ersten Umbaues regeirecbt

abgetragenen Bau niclrt gehören. Eher sind sie in die

Baugrube der damals in breiterem Profii neu erbauten Front

der Kirche ais Bausteine gebracht worden und dort, ohne

Verwendung gefunden zu haben, iiegen geblieben.