AwTON GNtRS Die cliiistliche Kuitanlage aus konstantinischer Zeit am Piatxe des Domes inAquileia 161

Neben den Grabungen irn Altarraume des nördlichen Kultsaales ließ ich im Frühjahre 1915

auch die Baulichkeiten bloßlegen, die sich hinter dem Vestibülum A noch vor dem Raume 7

(Fig. 103) entwickeln, wo das der ältesten Anlage zugehörige Baptisterium gesucht werden

muß. Ausgangspunkt dieser Untersuchung war der mit einem bunten geometrischen Mosaik-

teppich belegte Raum 71, der nun als ein io'2 langer Verbindungsbau zum südlichen

Kultsaale sichergestellt ist, gegen den zu er sich mit einer 2*5 w breiten Türe öFnete.

Dieser Gang wird von einer 0*45 w breiten Mauer, die nur im Fundament erhalten ist, gegen

einen weiteren zweiteiligen Raum 7/Fabgeschl.ossen, der sich längs des Vestibulums bis zu

dem nördlichen Kultsaale hin erstreckt. Er ist leider durch das Bauwerk der zweiten Kirche,

vor allem durch deren Südwand und durch zwei Säulenfundamente (Fig. 103 bei vielfach

zerstört und verstellt worden, außerdem gerade in seinem interessantesten Teil vom Kam-

panile verbaut. Immerhin ist noch manches vom Bauwerk und Bauschmuck gefunden worden,

das dem Versuch einer Deutung und Raumerklärung den Weg weisen kann. Der erste Teil

des Raumes F enthält ein Steinplattenphaster, das sich in der Mitte um o* 11 vertieft. In

diesem eingesenkten Felde ist ein später erhöhter Brunnen eingebaut, dessen kreisrunder

Offnung ein Durchmesser von 0*59 gegeben ist. Zu seinem marmornen Aufbau zähle

ich Säulenfragmente, eine Säulenbasis und Gesimsstücke, die mit Resten des Randsteines

in dem Brunnen noch gefunden werden konnten. Diese Funde deuten auf ein Tegurium

oder auf eine Adikula hin, die einst den Brunnen schon in seiner ersten Anlage überbaute.

Standplätze dieses Bauwerkes festzustellen, machte die Zerstörung des alten Steinbodens

unmöglich. Zu den besonderen Einrichtungen des Brunnenraumes gehöreu noch die o'i w

hohen, aus Kalkbeton hergestellten Bodenleisten an den Wänden, an deren Schräge das

Spritzwasser ablaufen soll, wie eine i'g wt breite Türöffnung & in das Vestibulum A

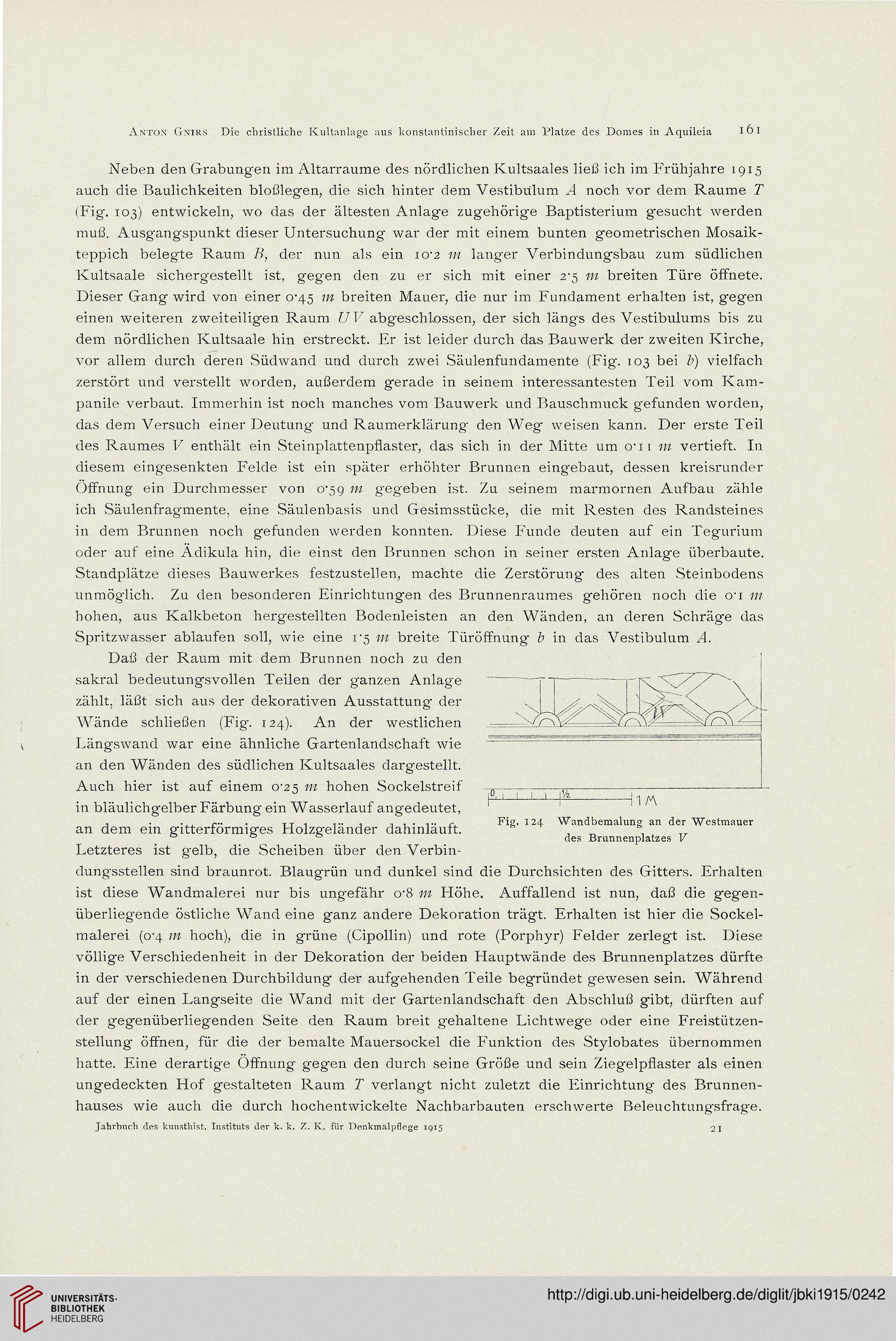

Daß der Raum mit dem Brunnen noch zu den

sakral bedeutungsvollen Teilen der ganzen Anlage

zählt, läßt sich aus der dekorativen Ausstattung der

Wände schließen (Fig. 124). An der westlichen

Längswand war eine ähnliche Gartenlandschaft wie

an den Wänden des südlichen Kultsaales dargestellt.

Auch hier ist auf einem 0 23 w hohen Sockelstreif

in bläuIichgelberFärbungein Wasserlauf a.ngedeutet,

an dem ein gitterförmiges Holzgeländer dahinläuft.

Letzteres ist gelb, die Scheiben über den Verbin-

dungsstellen sind braunrot. Blaugrün und dunkel sind die Durchsichten des Gitters. Erhalten

ist diese Wandmalerei nur bis ungefähr o*8 ^M Höhe. Auffallend ist nun, daß die gegen-

überliegende östliche Wand eine ganz andere Dekoration trägt. Erhalten ist hier die Sockel-

malerei (0*4 /M hoch), die in grüne (Cipollin) und rote (Porphyr) Felder zerlegt ist. Diese

völlige Verschiedenheit in der Dekoration der beiden Hauptwände des Brunnenplatzes dürfte

in der verschiedenen Durchbildung der aufgehenden Teile begründet gewesen sein. Während

auf der einen Langseite die Wand mit der Gartenlandschaft den Abschluß gibt, dürften auf

der gegenüberliegenden Seite den Raum breit gehaltene Lichtwege oder eine Freistützen-

stellung öffnen, für die der bemalte Mauersockel die Funktion des Stylobates übernommen

hatte. Eine derartige Öffnung gegen den durch seine Größe und sein Ziegelpflaster als einen

ungedeckten Hof gestalteten Raum T verlangt nicht zuletzt die Einrichtung des Brunnen-

hauses wie auch die durch hochentwickelte Nachbarbauten erschwerte Beleuchtungsfrage.

Fig. 124 Wandbemalung an der Westmauer

des Brunnenplatzes V

Neben den Grabungen irn Altarraume des nördlichen Kultsaales ließ ich im Frühjahre 1915

auch die Baulichkeiten bloßlegen, die sich hinter dem Vestibülum A noch vor dem Raume 7

(Fig. 103) entwickeln, wo das der ältesten Anlage zugehörige Baptisterium gesucht werden

muß. Ausgangspunkt dieser Untersuchung war der mit einem bunten geometrischen Mosaik-

teppich belegte Raum 71, der nun als ein io'2 langer Verbindungsbau zum südlichen

Kultsaale sichergestellt ist, gegen den zu er sich mit einer 2*5 w breiten Türe öFnete.

Dieser Gang wird von einer 0*45 w breiten Mauer, die nur im Fundament erhalten ist, gegen

einen weiteren zweiteiligen Raum 7/Fabgeschl.ossen, der sich längs des Vestibulums bis zu

dem nördlichen Kultsaale hin erstreckt. Er ist leider durch das Bauwerk der zweiten Kirche,

vor allem durch deren Südwand und durch zwei Säulenfundamente (Fig. 103 bei vielfach

zerstört und verstellt worden, außerdem gerade in seinem interessantesten Teil vom Kam-

panile verbaut. Immerhin ist noch manches vom Bauwerk und Bauschmuck gefunden worden,

das dem Versuch einer Deutung und Raumerklärung den Weg weisen kann. Der erste Teil

des Raumes F enthält ein Steinplattenphaster, das sich in der Mitte um o* 11 vertieft. In

diesem eingesenkten Felde ist ein später erhöhter Brunnen eingebaut, dessen kreisrunder

Offnung ein Durchmesser von 0*59 gegeben ist. Zu seinem marmornen Aufbau zähle

ich Säulenfragmente, eine Säulenbasis und Gesimsstücke, die mit Resten des Randsteines

in dem Brunnen noch gefunden werden konnten. Diese Funde deuten auf ein Tegurium

oder auf eine Adikula hin, die einst den Brunnen schon in seiner ersten Anlage überbaute.

Standplätze dieses Bauwerkes festzustellen, machte die Zerstörung des alten Steinbodens

unmöglich. Zu den besonderen Einrichtungen des Brunnenraumes gehöreu noch die o'i w

hohen, aus Kalkbeton hergestellten Bodenleisten an den Wänden, an deren Schräge das

Spritzwasser ablaufen soll, wie eine i'g wt breite Türöffnung & in das Vestibulum A

Daß der Raum mit dem Brunnen noch zu den

sakral bedeutungsvollen Teilen der ganzen Anlage

zählt, läßt sich aus der dekorativen Ausstattung der

Wände schließen (Fig. 124). An der westlichen

Längswand war eine ähnliche Gartenlandschaft wie

an den Wänden des südlichen Kultsaales dargestellt.

Auch hier ist auf einem 0 23 w hohen Sockelstreif

in bläuIichgelberFärbungein Wasserlauf a.ngedeutet,

an dem ein gitterförmiges Holzgeländer dahinläuft.

Letzteres ist gelb, die Scheiben über den Verbin-

dungsstellen sind braunrot. Blaugrün und dunkel sind die Durchsichten des Gitters. Erhalten

ist diese Wandmalerei nur bis ungefähr o*8 ^M Höhe. Auffallend ist nun, daß die gegen-

überliegende östliche Wand eine ganz andere Dekoration trägt. Erhalten ist hier die Sockel-

malerei (0*4 /M hoch), die in grüne (Cipollin) und rote (Porphyr) Felder zerlegt ist. Diese

völlige Verschiedenheit in der Dekoration der beiden Hauptwände des Brunnenplatzes dürfte

in der verschiedenen Durchbildung der aufgehenden Teile begründet gewesen sein. Während

auf der einen Langseite die Wand mit der Gartenlandschaft den Abschluß gibt, dürften auf

der gegenüberliegenden Seite den Raum breit gehaltene Lichtwege oder eine Freistützen-

stellung öffnen, für die der bemalte Mauersockel die Funktion des Stylobates übernommen

hatte. Eine derartige Öffnung gegen den durch seine Größe und sein Ziegelpflaster als einen

ungedeckten Hof gestalteten Raum T verlangt nicht zuletzt die Einrichtung des Brunnen-

hauses wie auch die durch hochentwickelte Nachbarbauten erschwerte Beleuchtungsfrage.

Fig. 124 Wandbemalung an der Westmauer

des Brunnenplatzes V