ANTON GNiRS Die christlicbe Kuitanlage aus konstantinisclier Zeit am Piatze des Domes in Aquileia

163

gegeben wird. Hier allein bleibt noch der Platz für das gesuchte Taufhaus der ältesten

Aniage frei. Diese Annahme wird nun ebenso durch die Verbindung ties Raumes D mit

dem Brunnenplatze R wie durch die Geschichte des ersten Umbaues gestützt.

Wohi bald schon nach der Fertigstellung der Anlagen des Bischofs Theodorus zeigte sich

die erste Kirche Aquileias samt ihrem baulichen Zubehör für die rasch anwachsende Gemeinde

zu klein, die sich alsbald zu einer Vergrößerung der Kirche wie des südlichen Kultsaaies ent-

schließen mußte. Die Unmöglichkeit, über die Grenzen des ursprünglichen Areals hinüber

gegen Nord und Süd Erweiterungsbauten auszudehnerG"), zwang, von-dem dreischifhgen

Vestibuium angefangen, die wertvolien Zwischenanlagen zu opfern, in die hinein die Bau-

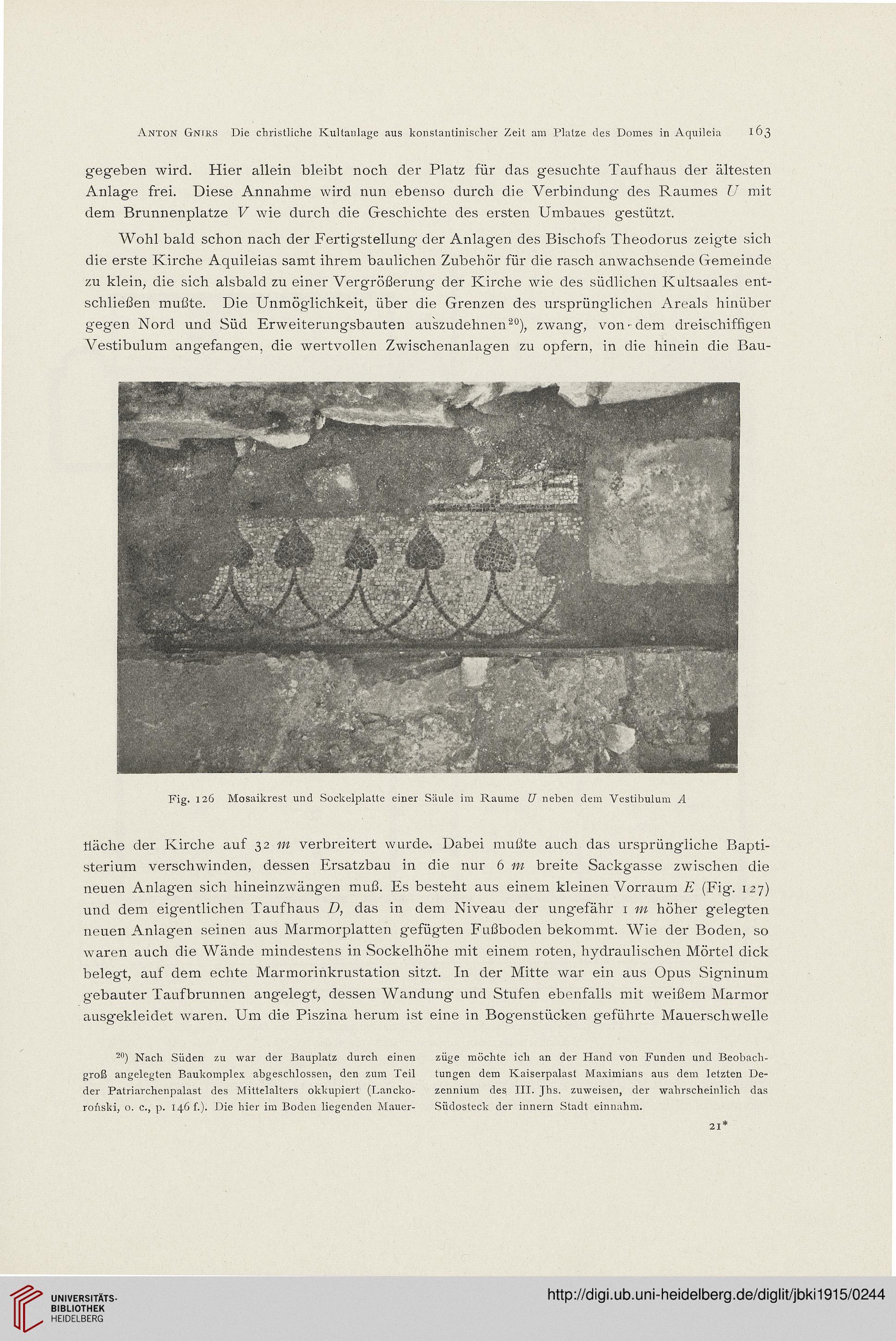

Fig. 126 Mosaikrest und Sockelplatte einer Säule im Raume neben dem Vestibulum A

tiäche der Kirche auf 32 w verbreitert wurde. Dabei mußte auch das ursprüngliche Bapti-

sterium verschwinden, dessen Ersatzbau in die nur 6 w breite Sackgasse zwischen die

neuen Anlagen sich hineinzwängen muß. Es besteht aus einem kleinen VorraumE (Fig. 127)

und dem eigentiichen Taufhaus D, das in dem Niveau der ungefähr 1 w höher gelegten

neuen Aniagen seinen aus Marmorplatten gefügten Fußboden bekommt. Wie der Boden, so

waren auch die Wände mindestens in Sockelhöhe mit einem roten, hydraulischen Mörtel dick

belegt, auf dem echte Marmorinkrustation sitzt. In der Mitte war ein aus Opus Signinum

gebauter Taufbrunnen angelegt, dessen Wandung und Stufen ebenfalls mit weißem Marmor

ausgekleidet waren. Um die Piszina herum ist eine in Bogenstücken geführte Mauerschwelle

Nach Süden zu war der Bauplatz durch einen züge möchte ich an der Hand von Funden und Beobach-

groß angelegten Baukomplex abgeschlossen, den zum Teil tungen dem Kaiserpalast Maximians aus dem letzten De-

der Patriarchcnpalast des Mittelalters okkupiert (Lancko- zennium des III. Jhs. zuweisen, der wahrscheinlich das

ronski, o. c., p. 146 f.). Die hier im Boden liegenden Mauer- Südosteck der innern Stadt einnahm.

21

163

gegeben wird. Hier allein bleibt noch der Platz für das gesuchte Taufhaus der ältesten

Aniage frei. Diese Annahme wird nun ebenso durch die Verbindung ties Raumes D mit

dem Brunnenplatze R wie durch die Geschichte des ersten Umbaues gestützt.

Wohi bald schon nach der Fertigstellung der Anlagen des Bischofs Theodorus zeigte sich

die erste Kirche Aquileias samt ihrem baulichen Zubehör für die rasch anwachsende Gemeinde

zu klein, die sich alsbald zu einer Vergrößerung der Kirche wie des südlichen Kultsaaies ent-

schließen mußte. Die Unmöglichkeit, über die Grenzen des ursprünglichen Areals hinüber

gegen Nord und Süd Erweiterungsbauten auszudehnerG"), zwang, von-dem dreischifhgen

Vestibuium angefangen, die wertvolien Zwischenanlagen zu opfern, in die hinein die Bau-

Fig. 126 Mosaikrest und Sockelplatte einer Säule im Raume neben dem Vestibulum A

tiäche der Kirche auf 32 w verbreitert wurde. Dabei mußte auch das ursprüngliche Bapti-

sterium verschwinden, dessen Ersatzbau in die nur 6 w breite Sackgasse zwischen die

neuen Anlagen sich hineinzwängen muß. Es besteht aus einem kleinen VorraumE (Fig. 127)

und dem eigentiichen Taufhaus D, das in dem Niveau der ungefähr 1 w höher gelegten

neuen Aniagen seinen aus Marmorplatten gefügten Fußboden bekommt. Wie der Boden, so

waren auch die Wände mindestens in Sockelhöhe mit einem roten, hydraulischen Mörtel dick

belegt, auf dem echte Marmorinkrustation sitzt. In der Mitte war ein aus Opus Signinum

gebauter Taufbrunnen angelegt, dessen Wandung und Stufen ebenfalls mit weißem Marmor

ausgekleidet waren. Um die Piszina herum ist eine in Bogenstücken geführte Mauerschwelle

Nach Süden zu war der Bauplatz durch einen züge möchte ich an der Hand von Funden und Beobach-

groß angelegten Baukomplex abgeschlossen, den zum Teil tungen dem Kaiserpalast Maximians aus dem letzten De-

der Patriarchcnpalast des Mittelalters okkupiert (Lancko- zennium des III. Jhs. zuweisen, der wahrscheinlich das

ronski, o. c., p. 146 f.). Die hier im Boden liegenden Mauer- Südosteck der innern Stadt einnahm.

21