170 ANTON GNIRS Die christliche Kultanlage aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia

sprmgenden Altarplatz umgrenzt ähnlich wie in St. Peter zu Rom ein von vier gewundenen

Säulen getragenes Tegumen altaris, das Altarziborium, von dem auch beiderseits eine wohl

mit einem Holzarchitrav gekrönte Pergola mit Vorhangverschlüssen zu den Seitenwänden

sich hinzieht. Dieser Einbau teilt somit der Länge nach den Altarraum und schiebt in

seinen vorderen Teil den Altarpiatz. Diese Teilung scheint auch im Altarraum der Kirche

wiederzukehren. Hier ist sie in der Breite des nördlichen Seitenschiifes durch einen breiten

schwarzen Mosaikstreifen und durch die an ihm todiaufenden Muster der beiden Mosaik-

teppiche des Altarraumes auch im Boden ausgedrückt (Fig. 103 bei c).

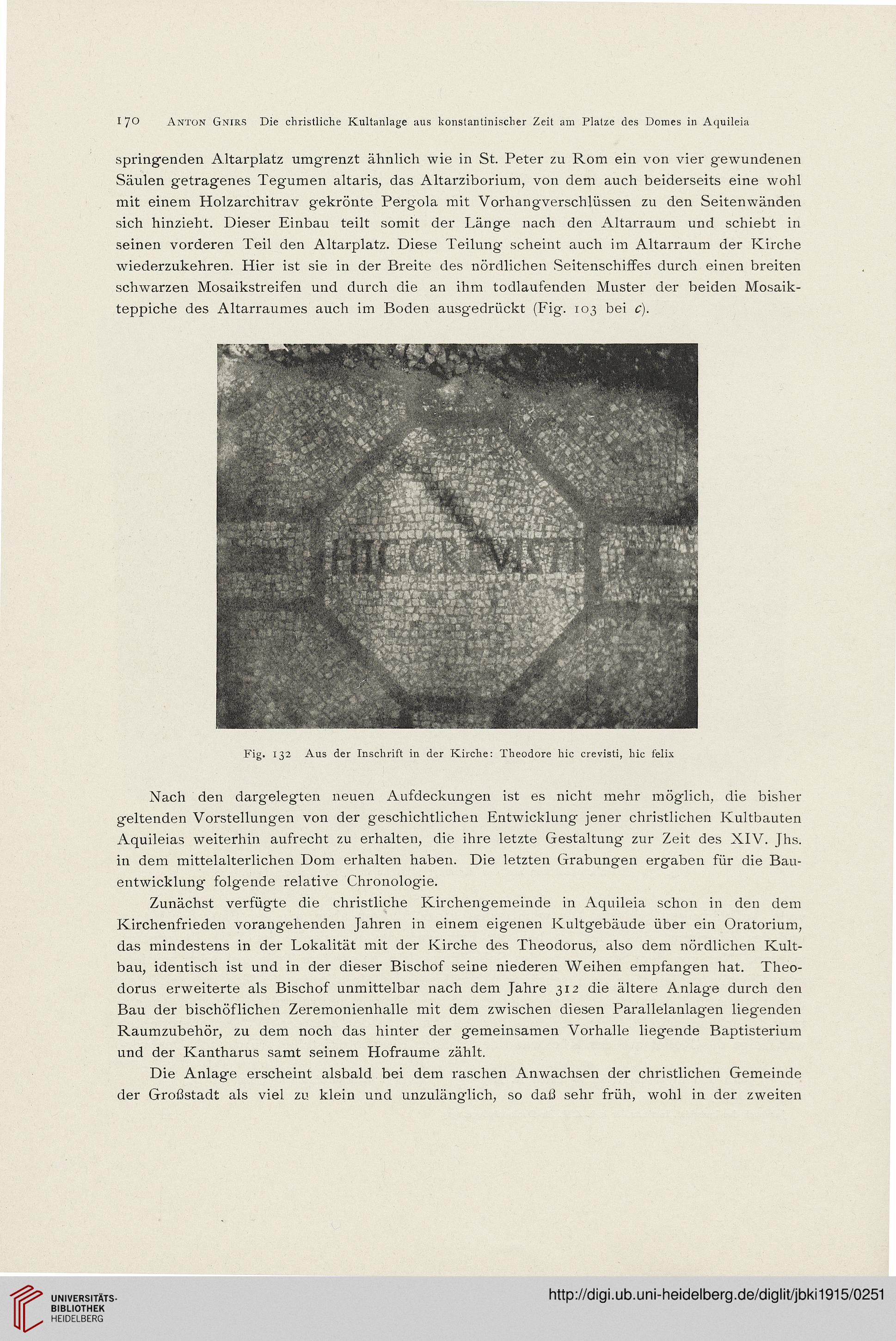

Fig. 132 Aus der Inschrift in der ELirche: Theodore hic crevisti, hic telix

Nach den dargelegten neuen Aufdeckungen ist es nicht mehr möglich, die bisher

geltenden Vorstellungen von der geschichtlichen Entwicklung jener christlichen Hultbauten

Aquileias weiterhin aufrecht zu erhalten, die ihre letzte Gestaltung zur Zeit des XIV. Jhs.

in dem mittelalterlichen Dom erhalten habeu. Die letzten Grabungen ergaben für die Bau-

entwicklung folgende relative Chronologie.

Zunächst verfügte die christliche Kirchengemeinde in Aquileia schon in den dem

Kirchenfrieden vorangehenden Jahren in einem eigenen ICultgebäude über ein Oratorium,

das mindestens in der Lokalität mit der Kirche des Theodorus, also dem nördlichen Kult-

bau, identisch ist und in der dieser Bischof seine niederen Weihen empfangen hat. Theo-

dorus erweiterte als Bischof unmittelbar nach dem Jahre 312 die ältere Anlage durch den

Bau der bischöflichen Zeremonienhalle mit dem zwischen diesen Parallelanlagen liegenden

Raumzubehör, zu dem noch das hinter der gemeinsamen Vorhalle liegende Baptisterium

und der Kantharus samt seinem Hofraume zählt.

Die Anlage erscheint alsbald bei dem raschen Anwachsen der christlichen Gemeinde

der Großstadt als viel zu klein und unzuläng'lich, so da6 sehr früh, wohl in der zweiten

sprmgenden Altarplatz umgrenzt ähnlich wie in St. Peter zu Rom ein von vier gewundenen

Säulen getragenes Tegumen altaris, das Altarziborium, von dem auch beiderseits eine wohl

mit einem Holzarchitrav gekrönte Pergola mit Vorhangverschlüssen zu den Seitenwänden

sich hinzieht. Dieser Einbau teilt somit der Länge nach den Altarraum und schiebt in

seinen vorderen Teil den Altarpiatz. Diese Teilung scheint auch im Altarraum der Kirche

wiederzukehren. Hier ist sie in der Breite des nördlichen Seitenschiifes durch einen breiten

schwarzen Mosaikstreifen und durch die an ihm todiaufenden Muster der beiden Mosaik-

teppiche des Altarraumes auch im Boden ausgedrückt (Fig. 103 bei c).

Fig. 132 Aus der Inschrift in der ELirche: Theodore hic crevisti, hic telix

Nach den dargelegten neuen Aufdeckungen ist es nicht mehr möglich, die bisher

geltenden Vorstellungen von der geschichtlichen Entwicklung jener christlichen Hultbauten

Aquileias weiterhin aufrecht zu erhalten, die ihre letzte Gestaltung zur Zeit des XIV. Jhs.

in dem mittelalterlichen Dom erhalten habeu. Die letzten Grabungen ergaben für die Bau-

entwicklung folgende relative Chronologie.

Zunächst verfügte die christliche Kirchengemeinde in Aquileia schon in den dem

Kirchenfrieden vorangehenden Jahren in einem eigenen ICultgebäude über ein Oratorium,

das mindestens in der Lokalität mit der Kirche des Theodorus, also dem nördlichen Kult-

bau, identisch ist und in der dieser Bischof seine niederen Weihen empfangen hat. Theo-

dorus erweiterte als Bischof unmittelbar nach dem Jahre 312 die ältere Anlage durch den

Bau der bischöflichen Zeremonienhalle mit dem zwischen diesen Parallelanlagen liegenden

Raumzubehör, zu dem noch das hinter der gemeinsamen Vorhalle liegende Baptisterium

und der Kantharus samt seinem Hofraume zählt.

Die Anlage erscheint alsbald bei dem raschen Anwachsen der christlichen Gemeinde

der Großstadt als viel zu klein und unzuläng'lich, so da6 sehr früh, wohl in der zweiten