Die Erzstatue vom Helenenberge.

115

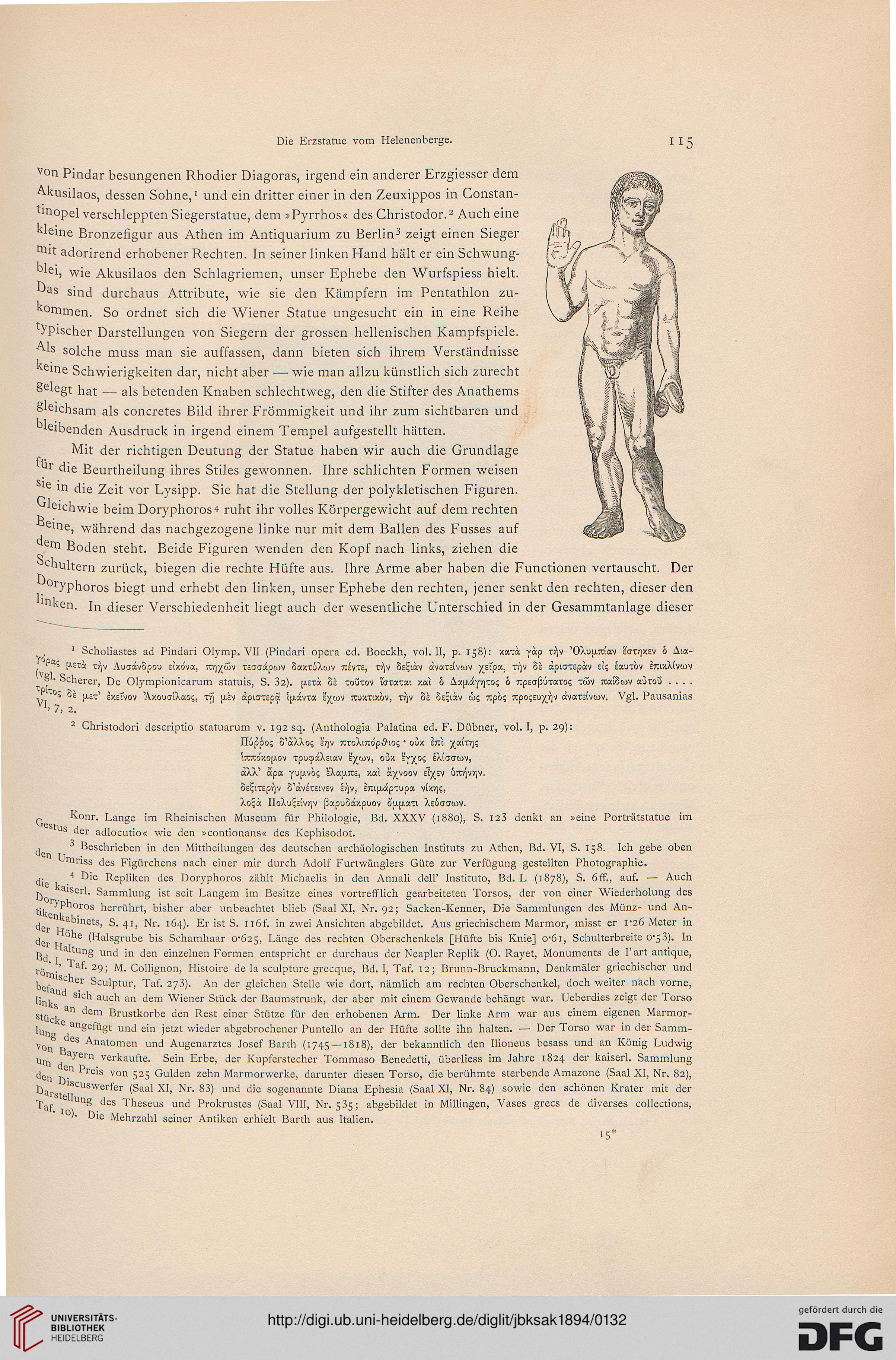

von Pindar besungenen Rhodier Diagoras, irgend ein anderer Erzgiesser dem

Akusilaos, dessen Sohne,1 und ein dritter einer in den Zeuxippos in Constan-

Ünopel verschleppten Siegerstatue, dem »Pyrrhos« des Christodor.2 Auch eine

kleine Bronzefigur aus Athen im Antiquarium zu Berlin3 zeigt einen Sieger

mit adorirend erhobener Rechten. In seiner linken Hand hält er ein Schwung-

blei, wie Akusilaos den Schlagriemen, unser Ephebe den Wurfspiess hielt,

^as sind durchaus Attribute, wie sie den Kämpfern im Pentathlon zu-

kommen. So ordnet sich die Wiener Statue ungesucht ein in eine Reihe

typischer Darstellungen von Siegern der grossen hellenischen Kampfspiele.

Als solche muss man sie auffassen, dann bieten sich ihrem Verständnisse

keine Schwierigkeiten dar, nicht aber — wie man allzu künstlich sich zurecht

§elegt hat — als betenden Knaben schlechtweg, den die Stifter des Anathems

gleichsam als concretes Bild ihrer Frömmigkeit und ihr zum sichtbaren und

Reibenden Ausdruck in irgend einem Tempel aufgestellt hätten.

Mit der richtigen Deutung der Statue haben wir auch die Grundlage

für die Beurtheilung ihres Stiles gewonnen. Ihre schlichten Formen weisen

sie in die Zeit vor Lysipp. Sie hat die Stellung der polykletischen Figuren,

^ieichwie beim Doryphoros* ruht ihr volles Körpergewicht auf dem rechten

&eine, während das nachgezogene linke nur mit dem Ballen des Fusses auf

dem Boden steht. Beide Figuren wenden den Kopf nach links, ziehen die

Schultern zurück, biegen die rechte Hüfte aus. Ihre Arme aber haben die Functionen vertauscht. Der

Dor

Hnk

ryphoros biegt und erhebt den linken, unser Ephebe den rechten, jener senkt den rechten, dieser den

en. In dieser Verschiedenheit liegt auch der wesentliche Unterschied in der Gesammtanlage dieser

1 Scholiastes ad Pindari Olymp. VII (Pindan opera ed. Boeckh, vol. II, p. 158): xatä yap t^v 'OXuinrfav l'arrjxEV 6 Äia-

^ PaS fi.sta rrjv Auaavopou slV.o'va, toj^cov tsaaapcov SaxtuXwv Ttsvts, Tr)v Sstjiav avatstvcov /Etpa, t^v Ss apiatspav Et? lauxbv IjtixXtvtov

Scherer, De Olympionicarum statuis, S. 32). p.Etä 8e toutov Verraten xai 6 Aap.äy?]TOs 6 7cpEaßÜTOtoc: tcov Ttafötov aütoü . . . .

P110; dk [iet1 izetvov 'AxouaCXao;, Trj (jiv apiatEoä* Iu.ävta 2^tuv Ttuxtixbv, ttjv 8e Ss^iav &s Ttpbs TtposEu^jv avatEtvtov. Vgl. Pausanias

7, 2.

2 Christodori descriptio statuarum v. 192 sq. (Anthologia Palatina ed. F. Dübner, vol. I, p. 2g):

IKp^os S'aXXoc; Iqv nxoki-KopS-ioz • ou/. Im X«it7)s

i7C7to'xou.ov tpucpaXsiav e^tov, oux syx0^ £Xtaacov,

äXX1 apa yutivbs e7.afj.7te, xai a^voov eT^ev ütc^vjjv.

SE^itEp^v S'tJvetEivEv £?jv, im(j.äptupa vixrjs,

Xotjä üoXu^Ewrjv ßapuSäxpuov ofj.ij.ati XEuaatov.

q Konr. Lange im Rheinischen Museum für Philologie, Bd. XXXV (1880), S. 123 denkt an »eine Porträtstatue im

StUs der adlocutio« wie den »contionans« des Kephisodot.

Beschrieben in den Mittheilungen des deutschen archäologischen Instituts zu Athen, Bd. VI, S. 158. Ich gebe oben

J<* Um

nss des Figürchens nach einer mir durch Adolf Furtwänglers Güte zur Verfügung gestellten Photographie.

ka:

4 Die Repliken des Doryphoros zählt Michaelis in den Annali dell' Instituto, Bd. L (1878), S. 6fF., auf.

Auch

I>or 1Ser'' Sammlung ist seit Langem im Besitze eines vortrefflich gearbeiteten Torsos, der von einer Wiederholung des

tikenkabin

Höhe

öi ryphoros herrührt, bisher aber unbeachtet blieb (Saal XI, Nr. 92; Sacken-Kenner, Die Sammlungen des Münz- und An-

de u ets» S. 41, Nr. 164). Er ist S. n6f. in zwei Ansichten abgebildet. Aus griechischem Marmor, misst er 1-26 Meter in

Halt

L Taf.

(Halsgrube bis Schamhaar 0-625, Länge des rechten Oberschenkels [Hüfte bis Knie] o'6l, Schulterbreite 0'53). In

ung und in den einzelnen Formen entspricht er durchaus der Neapler Replik (O. Rayet, Monuments de 1' art antique,

Bd. 4

rünv' iaf' 29' M" ColliSnon> Histoire de la sculpture grecque, Bd. I, Taf. 12; Brunn-Bruckmann, Denkmäler griechischer und

bef 'Sc"cr Sculptur, Taf. 273). An der gleichen Stelle wie dort, nämlich am rechten Oberschenkel, doch weiter nach vorne,

''nk S'°'1 auC'1 an dem Wiener Stück der Baumstrunk, der aber mit einem Gewände behängt war. Ueberdics zeigt der Torso

stück Brustkorbe den Rest emer Stütze für den erhobenen Arm. Der linke Arm war aus einem eigenen Marmor-

lUn e anäefügt und ein jetzt wieder abgebrochener Puntello an der Hüfte sollte ihn halten. — Der Torso war in der Samm-

v0n ^cs Anatomen und Augenarztes Josef Barth (1745 —1818), der bekanntlich den Ilioneus besass und an König Ludwig

Um j ayeni verkaufte. Sein Erbe, der Kupferstecher Tommaso Benedetti, überliess im Jahre 1824 der kaiserl. Sammlung

den Pr( •

en Di

E)a scuswerfer (Saal XI, Nr. 83) und die sogenannte Diana Ephesia (Saal XI, Nr. 84) sowie den schönen Krater mit der

eis von 525 Gulden zehn Marmorwerke, darunter diesen Torso, die berühmte sterbende Amazone (Saal XI, Nr. 82),

rrstellu

n8 des Theseus und Prokrustes (Saal VIII, Nr. 535; abgebildet in Millingen, Vases grecs de diverses collections,

Tafii

l0)- Die Mehrzahl seiner Antiken erhielt Barth aus Italien.

15

115

von Pindar besungenen Rhodier Diagoras, irgend ein anderer Erzgiesser dem

Akusilaos, dessen Sohne,1 und ein dritter einer in den Zeuxippos in Constan-

Ünopel verschleppten Siegerstatue, dem »Pyrrhos« des Christodor.2 Auch eine

kleine Bronzefigur aus Athen im Antiquarium zu Berlin3 zeigt einen Sieger

mit adorirend erhobener Rechten. In seiner linken Hand hält er ein Schwung-

blei, wie Akusilaos den Schlagriemen, unser Ephebe den Wurfspiess hielt,

^as sind durchaus Attribute, wie sie den Kämpfern im Pentathlon zu-

kommen. So ordnet sich die Wiener Statue ungesucht ein in eine Reihe

typischer Darstellungen von Siegern der grossen hellenischen Kampfspiele.

Als solche muss man sie auffassen, dann bieten sich ihrem Verständnisse

keine Schwierigkeiten dar, nicht aber — wie man allzu künstlich sich zurecht

§elegt hat — als betenden Knaben schlechtweg, den die Stifter des Anathems

gleichsam als concretes Bild ihrer Frömmigkeit und ihr zum sichtbaren und

Reibenden Ausdruck in irgend einem Tempel aufgestellt hätten.

Mit der richtigen Deutung der Statue haben wir auch die Grundlage

für die Beurtheilung ihres Stiles gewonnen. Ihre schlichten Formen weisen

sie in die Zeit vor Lysipp. Sie hat die Stellung der polykletischen Figuren,

^ieichwie beim Doryphoros* ruht ihr volles Körpergewicht auf dem rechten

&eine, während das nachgezogene linke nur mit dem Ballen des Fusses auf

dem Boden steht. Beide Figuren wenden den Kopf nach links, ziehen die

Schultern zurück, biegen die rechte Hüfte aus. Ihre Arme aber haben die Functionen vertauscht. Der

Dor

Hnk

ryphoros biegt und erhebt den linken, unser Ephebe den rechten, jener senkt den rechten, dieser den

en. In dieser Verschiedenheit liegt auch der wesentliche Unterschied in der Gesammtanlage dieser

1 Scholiastes ad Pindari Olymp. VII (Pindan opera ed. Boeckh, vol. II, p. 158): xatä yap t^v 'OXuinrfav l'arrjxEV 6 Äia-

^ PaS fi.sta rrjv Auaavopou slV.o'va, toj^cov tsaaapcov SaxtuXwv Ttsvts, Tr)v Sstjiav avatstvcov /Etpa, t^v Ss apiatspav Et? lauxbv IjtixXtvtov

Scherer, De Olympionicarum statuis, S. 32). p.Etä 8e toutov Verraten xai 6 Aap.äy?]TOs 6 7cpEaßÜTOtoc: tcov Ttafötov aütoü . . . .

P110; dk [iet1 izetvov 'AxouaCXao;, Trj (jiv apiatEoä* Iu.ävta 2^tuv Ttuxtixbv, ttjv 8e Ss^iav &s Ttpbs TtposEu^jv avatEtvtov. Vgl. Pausanias

7, 2.

2 Christodori descriptio statuarum v. 192 sq. (Anthologia Palatina ed. F. Dübner, vol. I, p. 2g):

IKp^os S'aXXoc; Iqv nxoki-KopS-ioz • ou/. Im X«it7)s

i7C7to'xou.ov tpucpaXsiav e^tov, oux syx0^ £Xtaacov,

äXX1 apa yutivbs e7.afj.7te, xai a^voov eT^ev ütc^vjjv.

SE^itEp^v S'tJvetEivEv £?jv, im(j.äptupa vixrjs,

Xotjä üoXu^Ewrjv ßapuSäxpuov ofj.ij.ati XEuaatov.

q Konr. Lange im Rheinischen Museum für Philologie, Bd. XXXV (1880), S. 123 denkt an »eine Porträtstatue im

StUs der adlocutio« wie den »contionans« des Kephisodot.

Beschrieben in den Mittheilungen des deutschen archäologischen Instituts zu Athen, Bd. VI, S. 158. Ich gebe oben

J<* Um

nss des Figürchens nach einer mir durch Adolf Furtwänglers Güte zur Verfügung gestellten Photographie.

ka:

4 Die Repliken des Doryphoros zählt Michaelis in den Annali dell' Instituto, Bd. L (1878), S. 6fF., auf.

Auch

I>or 1Ser'' Sammlung ist seit Langem im Besitze eines vortrefflich gearbeiteten Torsos, der von einer Wiederholung des

tikenkabin

Höhe

öi ryphoros herrührt, bisher aber unbeachtet blieb (Saal XI, Nr. 92; Sacken-Kenner, Die Sammlungen des Münz- und An-

de u ets» S. 41, Nr. 164). Er ist S. n6f. in zwei Ansichten abgebildet. Aus griechischem Marmor, misst er 1-26 Meter in

Halt

L Taf.

(Halsgrube bis Schamhaar 0-625, Länge des rechten Oberschenkels [Hüfte bis Knie] o'6l, Schulterbreite 0'53). In

ung und in den einzelnen Formen entspricht er durchaus der Neapler Replik (O. Rayet, Monuments de 1' art antique,

Bd. 4

rünv' iaf' 29' M" ColliSnon> Histoire de la sculpture grecque, Bd. I, Taf. 12; Brunn-Bruckmann, Denkmäler griechischer und

bef 'Sc"cr Sculptur, Taf. 273). An der gleichen Stelle wie dort, nämlich am rechten Oberschenkel, doch weiter nach vorne,

''nk S'°'1 auC'1 an dem Wiener Stück der Baumstrunk, der aber mit einem Gewände behängt war. Ueberdics zeigt der Torso

stück Brustkorbe den Rest emer Stütze für den erhobenen Arm. Der linke Arm war aus einem eigenen Marmor-

lUn e anäefügt und ein jetzt wieder abgebrochener Puntello an der Hüfte sollte ihn halten. — Der Torso war in der Samm-

v0n ^cs Anatomen und Augenarztes Josef Barth (1745 —1818), der bekanntlich den Ilioneus besass und an König Ludwig

Um j ayeni verkaufte. Sein Erbe, der Kupferstecher Tommaso Benedetti, überliess im Jahre 1824 der kaiserl. Sammlung

den Pr( •

en Di

E)a scuswerfer (Saal XI, Nr. 83) und die sogenannte Diana Ephesia (Saal XI, Nr. 84) sowie den schönen Krater mit der

eis von 525 Gulden zehn Marmorwerke, darunter diesen Torso, die berühmte sterbende Amazone (Saal XI, Nr. 82),

rrstellu

n8 des Theseus und Prokrustes (Saal VIII, Nr. 535; abgebildet in Millingen, Vases grecs de diverses collections,

Tafii

l0)- Die Mehrzahl seiner Antiken erhielt Barth aus Italien.

15