Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.

I65

von Salzburg, der von seinen Unterthanen belagert wurde und dem er zu Hilfe zog, und zwischen Letzteren

zu Stande. Er war ein kunstliebender, der äusseren Pracht nicht abgeneigter Fürst; dies bezeugt der von ihm

1537 bis 1543 erbaute Palast zu Landshut, an welchem deutsche Architekten neben italienischen Malern und

Bildhauern thätig waren. Der Herzog, der unvermählt blieb,1 starb am 22. April 1545 und wurde im Kloster

Säldenthal (Seligenthal) bei Landshut beigesetzt.2

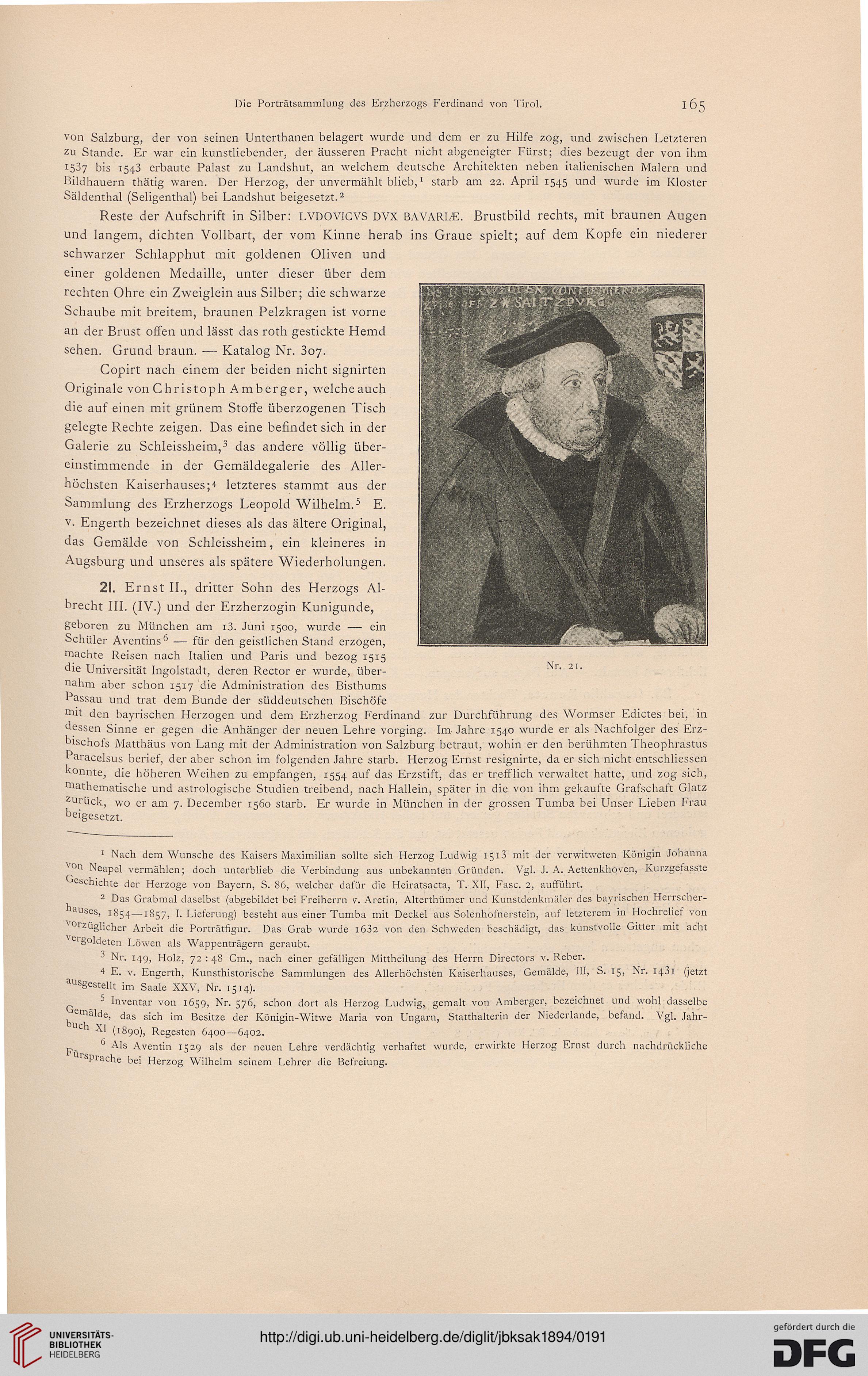

Reste der Aufschrift in Silber: LVDOVICVS DVX BAVARLE. Brustbild rechts, mit braunen Augen

und langem, dichten Vollbart, der vom Kinne herab ins Graue spielt; auf dem Kopfe ein niederer

schwarzer Schlapphut mit goldenen Oliven und

einer goldenen Medaille, unter dieser über dem

rechten Ohre ein Zweiglein aus Silber; die schwarze

Schaube mit breitem, braunen Pelzkragen ist vorne

an der Brust offen und lässt das roth gestickte Hemd

sehen. Grund braun. — Katalog Nr. 307.

Copirt nach einem der beiden nicht signirten

Originale von Christoph Am berger, welche auch

die auf einen mit grünem Stoffe überzogenen Tisch

gelegte Rechte zeigen. Das eine befindet sich in der

Galerie zu Schieissheim,3 das andere völlig über-

einstimmende in der Gemäldegalerie des Aller-

höchsten Kaiserhauses;'» letzteres stammt aus der

Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm.5 E.

v. Engerth bezeichnet dieses als das ältere Original,

das Gemälde von Schieissheim, ein kleineres in

Augsburg und unseres als spätere Wiederholungen.

21. Ernst II., dritter Sohn des Herzogs Al-

brecht III. (IV.) und der Erzherzogin Kunigunde,

geboren zu München am i3. Juni 1500, wurde — ein

Schüler Aventins0 — für den geistlichen Stand erzogen,

machte Reisen nach Italien und Paris und bezog 1515

die Universität Ingolstadt, deren Rector er wurde, über-

nahm aber schon 1517 die Administration des Bisthums

Passau und trat dem Bunde der süddeutschen Bischöfe

mit den bayrischen Herzogen und dem Erzherzog Ferdinand zur Durchführung des Wormser Edictes bei, in

dessen Sinne er gegen die Anhänger der neuen Lehre vorging. Im Jahre 1540 wurde er als Nachfolger des Erz-

"ischofs Matthäus von Lang mit der Administration von Salzburg betraut, wohin er den berühmten Theophrastus

Paracelsus berief, der aber schon im folgenden Jahre starb. Herzog Ernst resignirte, da er sich nicht entschliessen

konnte, die höheren Weihen zu empfangen, 1554 auf das Erzstift, das er trefflich verwaltet hatte, und zog sich,

mathematische und astrologische Studien treibend, nach Hallein, später in die von ihm gekaufte Grafschaft Glatz

zurück, wo er am 7. December 1560 starb. Er wurde in München in der grossen Tumba bei Unser Lieben Frau

beigesetzt.

Nr. 21.

1 Nach dem Wunsche des Kaisers Maximilian sollte sich Herzog Ludwig 1513 mit der verwitweten Königin Johanna

Von Neapel vermählen; doch unterblieb die Verbindung aus unbekannten Gründen. Vgl. J. A. Aettenkhoven, Kurzgefasste

Geschichte der Herzoge von Bayern, S. 86, welcher dafür die Heiratsacta, T. XII, Fase. 2, aufführt.

2 Das Grabmal daselbst (abgebildet bei Freiherrn v. Aretin, Alterthümer und Kunstdenkmäler des bayrischen Hcrrscher-

«uses, 1854—1857, I.Lieferung) besteht aus einer Tumba mit Deckel aus Solenhol'nerstein, auf letzterem in Hochrelief von

v°rzuglicher Arbeit die Porträtfigur. Das Grab wurde l632 von den Schweden beschädigt, das kunstvolle Gitter mit acht

crgoldetcn Löwen als Wappenträgern geraubt.

3 Nr. 149, Holz, 72 : 48 Cm., nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Directors v. Reher.

4 E. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Gemälde, III, S. 15, Nr. 1431 (jetzt

^gestellt im Saale XXV, Nr. 1514).

5 Inventar von 1659, Nr. 576, schon dort als Herzog Ludwig, gemalt von Ambcrgcr, bezeichnet und wohl dasselbe

ernalde, das sich im Besitze der Königin-Witwe Maria von Ungarn, Statthalterin der Niederlande, befand. Vgl. Jahr-

Uch XI (1890), Regesten 6400—6402.

n Als Aventin 1529 als der neuen Lehre verdächtig verhaftet wurde, erwirkte Herzog Ernst durch nachdrückliche

Ursprache bei Herzog Wilhelm seinem Lehrer die Befreiung.

I65

von Salzburg, der von seinen Unterthanen belagert wurde und dem er zu Hilfe zog, und zwischen Letzteren

zu Stande. Er war ein kunstliebender, der äusseren Pracht nicht abgeneigter Fürst; dies bezeugt der von ihm

1537 bis 1543 erbaute Palast zu Landshut, an welchem deutsche Architekten neben italienischen Malern und

Bildhauern thätig waren. Der Herzog, der unvermählt blieb,1 starb am 22. April 1545 und wurde im Kloster

Säldenthal (Seligenthal) bei Landshut beigesetzt.2

Reste der Aufschrift in Silber: LVDOVICVS DVX BAVARLE. Brustbild rechts, mit braunen Augen

und langem, dichten Vollbart, der vom Kinne herab ins Graue spielt; auf dem Kopfe ein niederer

schwarzer Schlapphut mit goldenen Oliven und

einer goldenen Medaille, unter dieser über dem

rechten Ohre ein Zweiglein aus Silber; die schwarze

Schaube mit breitem, braunen Pelzkragen ist vorne

an der Brust offen und lässt das roth gestickte Hemd

sehen. Grund braun. — Katalog Nr. 307.

Copirt nach einem der beiden nicht signirten

Originale von Christoph Am berger, welche auch

die auf einen mit grünem Stoffe überzogenen Tisch

gelegte Rechte zeigen. Das eine befindet sich in der

Galerie zu Schieissheim,3 das andere völlig über-

einstimmende in der Gemäldegalerie des Aller-

höchsten Kaiserhauses;'» letzteres stammt aus der

Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm.5 E.

v. Engerth bezeichnet dieses als das ältere Original,

das Gemälde von Schieissheim, ein kleineres in

Augsburg und unseres als spätere Wiederholungen.

21. Ernst II., dritter Sohn des Herzogs Al-

brecht III. (IV.) und der Erzherzogin Kunigunde,

geboren zu München am i3. Juni 1500, wurde — ein

Schüler Aventins0 — für den geistlichen Stand erzogen,

machte Reisen nach Italien und Paris und bezog 1515

die Universität Ingolstadt, deren Rector er wurde, über-

nahm aber schon 1517 die Administration des Bisthums

Passau und trat dem Bunde der süddeutschen Bischöfe

mit den bayrischen Herzogen und dem Erzherzog Ferdinand zur Durchführung des Wormser Edictes bei, in

dessen Sinne er gegen die Anhänger der neuen Lehre vorging. Im Jahre 1540 wurde er als Nachfolger des Erz-

"ischofs Matthäus von Lang mit der Administration von Salzburg betraut, wohin er den berühmten Theophrastus

Paracelsus berief, der aber schon im folgenden Jahre starb. Herzog Ernst resignirte, da er sich nicht entschliessen

konnte, die höheren Weihen zu empfangen, 1554 auf das Erzstift, das er trefflich verwaltet hatte, und zog sich,

mathematische und astrologische Studien treibend, nach Hallein, später in die von ihm gekaufte Grafschaft Glatz

zurück, wo er am 7. December 1560 starb. Er wurde in München in der grossen Tumba bei Unser Lieben Frau

beigesetzt.

Nr. 21.

1 Nach dem Wunsche des Kaisers Maximilian sollte sich Herzog Ludwig 1513 mit der verwitweten Königin Johanna

Von Neapel vermählen; doch unterblieb die Verbindung aus unbekannten Gründen. Vgl. J. A. Aettenkhoven, Kurzgefasste

Geschichte der Herzoge von Bayern, S. 86, welcher dafür die Heiratsacta, T. XII, Fase. 2, aufführt.

2 Das Grabmal daselbst (abgebildet bei Freiherrn v. Aretin, Alterthümer und Kunstdenkmäler des bayrischen Hcrrscher-

«uses, 1854—1857, I.Lieferung) besteht aus einer Tumba mit Deckel aus Solenhol'nerstein, auf letzterem in Hochrelief von

v°rzuglicher Arbeit die Porträtfigur. Das Grab wurde l632 von den Schweden beschädigt, das kunstvolle Gitter mit acht

crgoldetcn Löwen als Wappenträgern geraubt.

3 Nr. 149, Holz, 72 : 48 Cm., nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Directors v. Reher.

4 E. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Gemälde, III, S. 15, Nr. 1431 (jetzt

^gestellt im Saale XXV, Nr. 1514).

5 Inventar von 1659, Nr. 576, schon dort als Herzog Ludwig, gemalt von Ambcrgcr, bezeichnet und wohl dasselbe

ernalde, das sich im Besitze der Königin-Witwe Maria von Ungarn, Statthalterin der Niederlande, befand. Vgl. Jahr-

Uch XI (1890), Regesten 6400—6402.

n Als Aventin 1529 als der neuen Lehre verdächtig verhaftet wurde, erwirkte Herzog Ernst durch nachdrückliche

Ursprache bei Herzog Wilhelm seinem Lehrer die Befreiung.