182

Dr. Friedrich Kenner.

fjertjog Wtr nicken. Brustbild links, fast von vorne, mit blauen Augen, röthlichbraunem Schnurr-

bart und langem lockigen Haupthaar, auf dem Kopfe ein weisser niederer Hut mit breiter Krempe,

welche an der sichtbaren Seite aufgestellt und mit drei goldenen Knöpfen befestigt ist, das Oberkleid

mit kurzen Aermeln roth und mit Gold besäumt; der umgeschlagene Theil zeigt weisses Pelzfutter.

Das Unterkleid ist grün, hat lange enge Aermel mit Goldrand und um Achsel und Hüften Zacken aus

grünem Stoff mit Goldrändern und Goldquasten. Die gesenkte Rechte am Dolchgriff, die Linke er-

hobene am Schwertknauf. — Auf Pappe auf-

gezogen. — Katalog Nr. 249 (Primisser, welcher

Wernicke nach Wittekind folgen lässt).

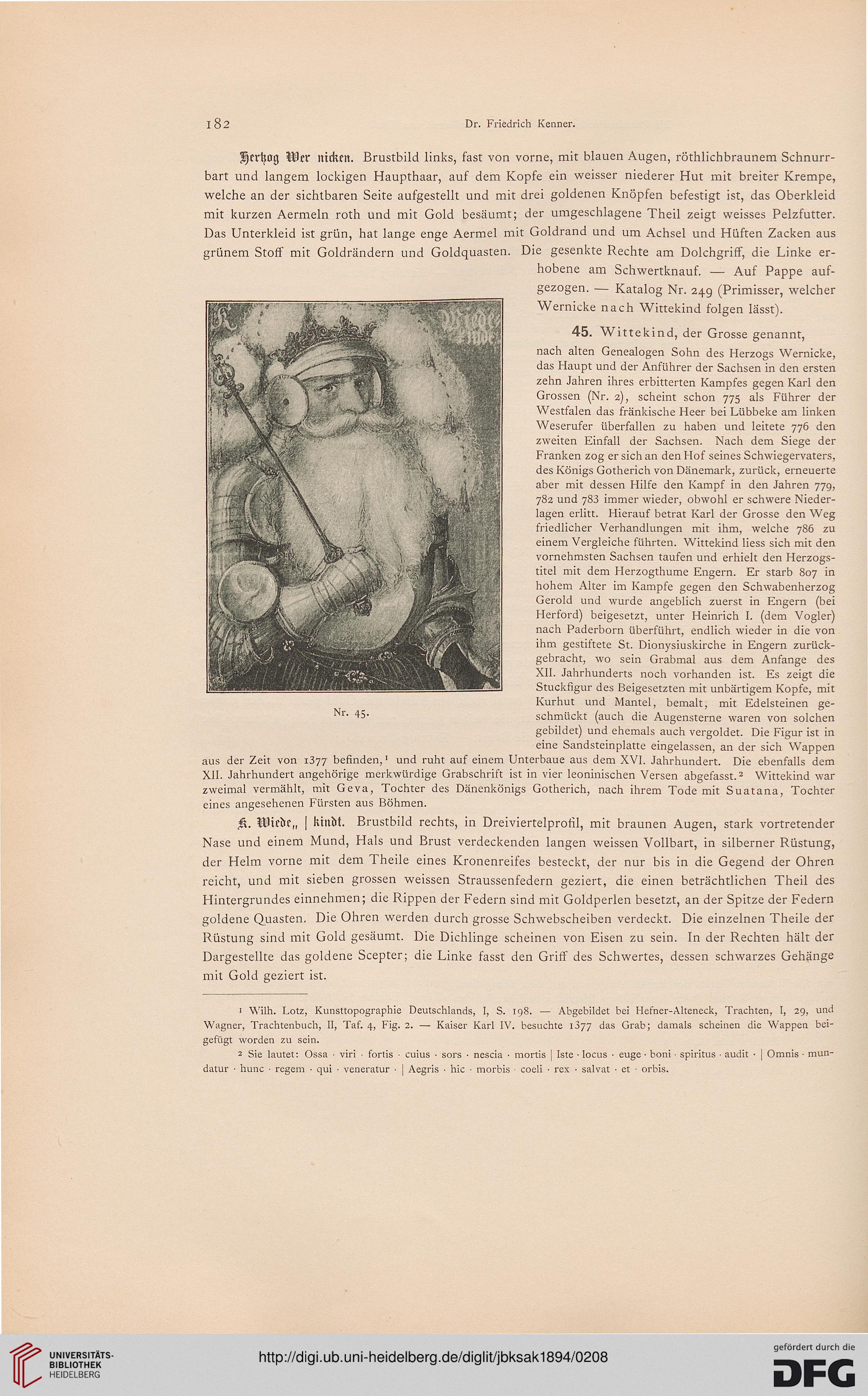

45. Wittekind, der Grosse genannt,

nach alten Genealogen Sohn des Herzogs Wernicke,

das Haupt und der Anführer der Sachsen in den ersten

zehn Jahren ihres erbitterten Kampfes gegen Karl den

Grossen (Nr. 2), scheint schon 775 als Führer der

Westfalen das fränkische Heer bei Lübbeke am linken

Weserufer überfallen zu haben und leitete 776 den

zweiten Einfall der Sachsen. Nach dem Siege der

Franken zog er sich an den Hof seines Schwiegervaters,

des Königs Gotherich von Dänemark, zurück, erneuerte

aber mit dessen Hilfe den Kampf in den Jahren 779,

78z und 783 immer wieder, obwohl er schwere Nieder-

lagen erlitt. Hierauf betrat Karl der Grosse den Weg

friedlicher Verhandlungen mit ihm, welche 786 zu

einem Vergleiche führten. Wittekind liess sich mit den

vornehmsten Sachsen taufen und erhielt den Herzogs-

titel mit dem Herzogthume Engern. Er starb 807 in

hohem Alter im Kampfe gegen den Schwabenherzog

Gerold und wurde angeblich zuerst in Engern (bei

Herford) beigesetzt, unter Heinrich I. (dem Vogler)

nach Paderborn überführt, endlich wieder in die von

ihm gestiftete St. Dionysiuskirche in Engern zurück-

gebracht, wo sein Grabmal aus dem Anfange des

XII. Jahrhunderts noch vorhanden ist. Es zeigt die

Stuckfigur des Beigesetzten mit unbärtigem Kopfe, mit

Kurhut und Mantel, bemalt, mit Edelsteinen ge-

schmückt (auch die Augensterne waren von solchen

gebildet) und ehemals auch vergoldet. Die Figur ist in

eine Sandsteinplatte eingelassen, an der sich Wappen

aus der Zeit von 1377 befinden,1 und ruht auf einem Unterbaue aus dem XVI. Jahrhundert. Die ebenfalls dem

XII. Jahrhundert angehörige merkwürdige Grabschrift ist in vier leoninischen Versen abgefasst.2 Wittekind war

zweimal vermählt, mit Geva, Tochter des Dänenkönigs Gotherich, nach ihrem Tode mit Suatana, Tochter

eines angesehenen Fürsten aus Böhmen.

jk. triebe,, | kinM. Brustbild rechts, in Dreiviertelprofil, mit braunen Augen, stark vortretender

Nase und einem Mund, Hals und Brust verdeckenden langen weissen Vollbart, in silberner Rüstung,

der Helm vorne mit dem Theile eines Kronenreifes besteckt, der nur bis in die Gegend der Ohren

reicht, und mit sieben grossen weissen Straussenfedern geziert, die einen beträchtlichen Theil des

Hintergrundes einnehmen; die Rippen der Federn sind mit Goldperlen besetzt, an der Spitze der Federn

goldene Quasten. Die Ohren werden durch grosse Schwebscheiben verdeckt. Die einzelnen Theile der

Rüstung sind mit Gold gesäumt. Die Dichlinge scheinen von Eisen zu sein. In der Rechten hält der

Dargestellte das goldene Scepter; die Linke fasst den Griff des Schwertes, dessen schwarzes Gehänge

mit Gold geziert ist.

1 Wilh. Lötz, Kunsttopographie Deutschlands, I, S. 198. — Abgebildet bei Hefner-Alteneck, Trachten, I, 29, und

Wagner, Trachtenbuch, II, Taf. 4, Fig. 2. — Kaiser Karl IV. besuchte 1377 das Grab; damals scheinen die Wappen bei-

gefügt worden zu sein.

2 Sie lautet: Ossa • viri • fortis • cuius ■ sors ■ nescia • mortis | Iste ■ locus • euge • boni ■ Spiritus • audit • [ Omnis • mun-

datur • hunc ■ regem • qui • veneratur ■ | Aegris ■ hic • morbis coeli • rex • salvat ■ et ■ orbis.

Dr. Friedrich Kenner.

fjertjog Wtr nicken. Brustbild links, fast von vorne, mit blauen Augen, röthlichbraunem Schnurr-

bart und langem lockigen Haupthaar, auf dem Kopfe ein weisser niederer Hut mit breiter Krempe,

welche an der sichtbaren Seite aufgestellt und mit drei goldenen Knöpfen befestigt ist, das Oberkleid

mit kurzen Aermeln roth und mit Gold besäumt; der umgeschlagene Theil zeigt weisses Pelzfutter.

Das Unterkleid ist grün, hat lange enge Aermel mit Goldrand und um Achsel und Hüften Zacken aus

grünem Stoff mit Goldrändern und Goldquasten. Die gesenkte Rechte am Dolchgriff, die Linke er-

hobene am Schwertknauf. — Auf Pappe auf-

gezogen. — Katalog Nr. 249 (Primisser, welcher

Wernicke nach Wittekind folgen lässt).

45. Wittekind, der Grosse genannt,

nach alten Genealogen Sohn des Herzogs Wernicke,

das Haupt und der Anführer der Sachsen in den ersten

zehn Jahren ihres erbitterten Kampfes gegen Karl den

Grossen (Nr. 2), scheint schon 775 als Führer der

Westfalen das fränkische Heer bei Lübbeke am linken

Weserufer überfallen zu haben und leitete 776 den

zweiten Einfall der Sachsen. Nach dem Siege der

Franken zog er sich an den Hof seines Schwiegervaters,

des Königs Gotherich von Dänemark, zurück, erneuerte

aber mit dessen Hilfe den Kampf in den Jahren 779,

78z und 783 immer wieder, obwohl er schwere Nieder-

lagen erlitt. Hierauf betrat Karl der Grosse den Weg

friedlicher Verhandlungen mit ihm, welche 786 zu

einem Vergleiche führten. Wittekind liess sich mit den

vornehmsten Sachsen taufen und erhielt den Herzogs-

titel mit dem Herzogthume Engern. Er starb 807 in

hohem Alter im Kampfe gegen den Schwabenherzog

Gerold und wurde angeblich zuerst in Engern (bei

Herford) beigesetzt, unter Heinrich I. (dem Vogler)

nach Paderborn überführt, endlich wieder in die von

ihm gestiftete St. Dionysiuskirche in Engern zurück-

gebracht, wo sein Grabmal aus dem Anfange des

XII. Jahrhunderts noch vorhanden ist. Es zeigt die

Stuckfigur des Beigesetzten mit unbärtigem Kopfe, mit

Kurhut und Mantel, bemalt, mit Edelsteinen ge-

schmückt (auch die Augensterne waren von solchen

gebildet) und ehemals auch vergoldet. Die Figur ist in

eine Sandsteinplatte eingelassen, an der sich Wappen

aus der Zeit von 1377 befinden,1 und ruht auf einem Unterbaue aus dem XVI. Jahrhundert. Die ebenfalls dem

XII. Jahrhundert angehörige merkwürdige Grabschrift ist in vier leoninischen Versen abgefasst.2 Wittekind war

zweimal vermählt, mit Geva, Tochter des Dänenkönigs Gotherich, nach ihrem Tode mit Suatana, Tochter

eines angesehenen Fürsten aus Böhmen.

jk. triebe,, | kinM. Brustbild rechts, in Dreiviertelprofil, mit braunen Augen, stark vortretender

Nase und einem Mund, Hals und Brust verdeckenden langen weissen Vollbart, in silberner Rüstung,

der Helm vorne mit dem Theile eines Kronenreifes besteckt, der nur bis in die Gegend der Ohren

reicht, und mit sieben grossen weissen Straussenfedern geziert, die einen beträchtlichen Theil des

Hintergrundes einnehmen; die Rippen der Federn sind mit Goldperlen besetzt, an der Spitze der Federn

goldene Quasten. Die Ohren werden durch grosse Schwebscheiben verdeckt. Die einzelnen Theile der

Rüstung sind mit Gold gesäumt. Die Dichlinge scheinen von Eisen zu sein. In der Rechten hält der

Dargestellte das goldene Scepter; die Linke fasst den Griff des Schwertes, dessen schwarzes Gehänge

mit Gold geziert ist.

1 Wilh. Lötz, Kunsttopographie Deutschlands, I, S. 198. — Abgebildet bei Hefner-Alteneck, Trachten, I, 29, und

Wagner, Trachtenbuch, II, Taf. 4, Fig. 2. — Kaiser Karl IV. besuchte 1377 das Grab; damals scheinen die Wappen bei-

gefügt worden zu sein.

2 Sie lautet: Ossa • viri • fortis • cuius ■ sors ■ nescia • mortis | Iste ■ locus • euge • boni ■ Spiritus • audit • [ Omnis • mun-

datur • hunc ■ regem • qui • veneratur ■ | Aegris ■ hic • morbis coeli • rex • salvat ■ et ■ orbis.