20Ö

Dr. Friedrich Kenner.

Kursachsen seine Blicke gerichtet hatte, schlugen fehl; nicht minder gab das Beiden gemeinsame Schutzrecht über

Meissen Anlass zu Zerwürfnissen, in denen die Reichsfürsten zu Gunsten des Kurfürsten Partei nahmen. Die

dadurch hervorgerufene Missstimmung gegen Letzteren bewog Moriz, auf die Seite des Kaisers Karl V. und seines

Bruders Ferdinand zu treten; er kämpfte auf Seite der Kaiserlichen 1542 gegen die Türken, 1543 im Kriege um

Cleve, 1544 in jenem gegen Franz I. von Frankreich, endlich im Schmalkaldener Kriege 1546 auf 1547, in welchem

er die Reichsacht über den Kurfürsten Johann Friedrich I. vollzog. Nach der Schlacht von Mühlberg erhielt er

die dem Letzteren abgenommene Kurfürstenwürde und etwa die Hälfte der Ernestinischen Länder. Er hatte

aber mehr erhofft. Sowohl diese Enttäuschung als auch die Gefangennahme seines Schwiegervaters, des Land-

grafen von Hessen, dessen Ergebung er unter eigenmächtig gestellten Bedingungen vermittelt hatte, entfremdeten

ihn wieder dem Kaiser; er blieb ihm zwar äusser-

lich ergeben, arbeitete aber insgeheim an der Auf-

richtung einer neuen Verbündung mit den prote-

stantischen Fürsten. Ende 1550 mit der Vollziehung

der Reichsacht gegen Magdeburg betraut, wusste

er ein Ersatzheer der belagerten Stadt auf seine

Seite zu bringen und sich dadurch des militärischen

und politischen Uebergewichtes in Norddcutschland

zu versichern; hierauf schloss er in Torgau ein

Defensivbündniss protestantischer Fürsten (1551)

und gewann nach langen Verhandlungen gegen Ab-

tretung der Bisthümer Metz, Toul und Ver-

dun die Geld- und Waffenhilfe Frankreichs zu

einem Kriege gegen Kaiser Karl V. (1551), der die

Freigebung des Protestantismus und die Herausgabe

der gefangenen Fürsten Johann Friedrich von Sach-

sen und Philipp von Hessen zum Vorwande nahm.

Im März 1552 wurde die Erhebung gegen den Kaiser,

der völlig ungerüstet in Innsbruck verweilte, ver-

kündigt und in einem kurzen Feldzug nach Tirol

ausgeführt; zwar entkam Karl V. durch die Flucht

nach Villach der beabsichtigten Gefangennahme,

willigte aber in dem von König Ferdinand ver-

mittelten Passauer Vertrage in die Forderungen der

Protestanten ein (1552). Nachdem Kurfürst Moriz

seinem Versprechen gemäss einen kurzen erfolg-

losen Feldzug in Ungarn mitgemacht hatte, suchte

er die Gegner des Passauer Vertrages, die den

Krieg in Deutschland auf eigene Faust fortsetzten,

zur Ruhe zu bringen; im Kampfe gegen Markgraf

Albrecht von Brandenburg siegte er zwar noch bei

Sievershausen, starb aber wenige Tage darauf an

der Wunde, welche ihm während der Schlacht eine

von meuchlerischer Hand abgeschossene Kugel ge-

schlagen hatte, 11. Juli 1553 und wurde im Dome von Freiberg beigesetzt.1 Er war seit 1541 mit Agnes, der

Tochter des Landgrafen Philipp von Hessen, vermählt, deren Sohn frühzeitig starb; in zweiter Ehe heiratete sie

den Todfeind ihres ersten Mannes, Johann Friedrich II. von Sachsen (Nr. 78).

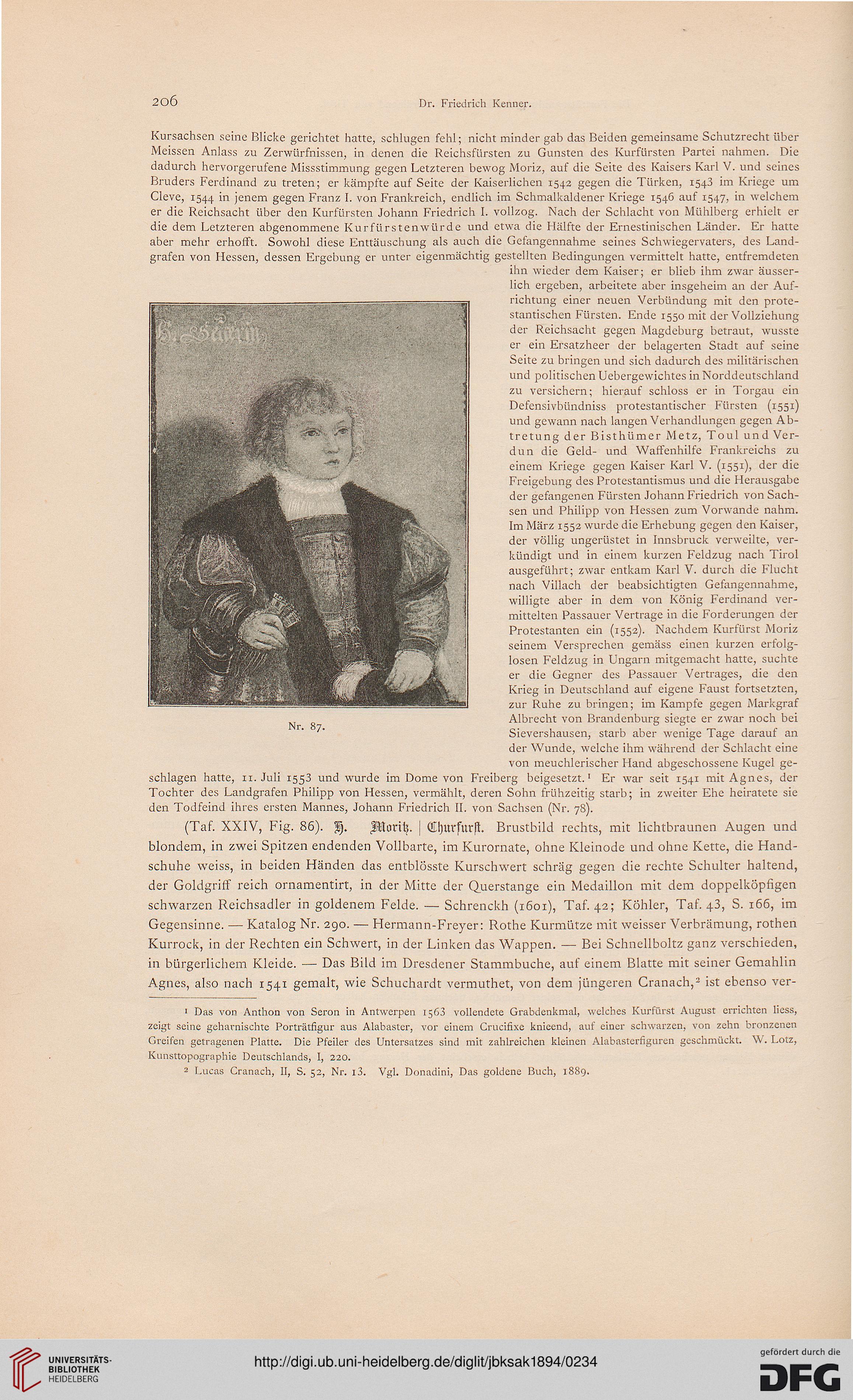

(Taf. XXIV, Fig. 86). % fHorit;. I GE|)urfur|t. Brustbild rechts, mit lichtbraunen Augen und

blondem, in zwei Spitzen endenden Vollbarte, im Kurornate, ohne Kleinode und ohne Kette, die Hand-

schuhe weiss, in beiden Händen das entblösste Kurschwert schräg gegen die rechte Schulter haltend,

der Goldgriff reich ornamentirt, in der Mitte der Querstange ein Medaillon mit dem doppelköpfigen

schwarzen Reichsadler in goldenem Felde. — Schrenckh (1601), Taf. 42; Köhler, Taf. 43, S. 166, im

Gegensinne. — Katalog Nr. 290. — Hermann-Freyer: Rothe Kurmütze mit weisser Verbrämung, rothen

Kurrock, in der Rechten ein Schwert, in der Linken das Wappen. — Bei Schnellboltz ganz verschieden,

in bürgerlichem Kleide. — Das Bild im Dresdener Stammbuche, auf einem Blatte mit seiner Gemahlin

Agnes, also nach 1541 gemalt, wie Schuchardt vermuthet, von dem jüngeren Cranach,2 ist ebenso ver-

1 Das von Anthon von Seron in Antwerpen 1563 vollendete Grabdenkmal, welches Kurfürst August errichten Hess,

zeigt seine geharnischte Porträtfigur aus Alabaster, vor einem Crucifixe knieend, auf einer schwarzen, von zehn bronzenen

Greifen getragenen Platte. Die Pfeiler des Untersatzes sind mit zahlreichen kleinen Alabasterfiguren geschmückt. W. Lötz,

Kunsttopographie Deutschlands, I, 220.

2 Lucas Cranach, II, S. 52, Nr. i3. Vgl. Donadini, Das goldene Buch, 1889.

Dr. Friedrich Kenner.

Kursachsen seine Blicke gerichtet hatte, schlugen fehl; nicht minder gab das Beiden gemeinsame Schutzrecht über

Meissen Anlass zu Zerwürfnissen, in denen die Reichsfürsten zu Gunsten des Kurfürsten Partei nahmen. Die

dadurch hervorgerufene Missstimmung gegen Letzteren bewog Moriz, auf die Seite des Kaisers Karl V. und seines

Bruders Ferdinand zu treten; er kämpfte auf Seite der Kaiserlichen 1542 gegen die Türken, 1543 im Kriege um

Cleve, 1544 in jenem gegen Franz I. von Frankreich, endlich im Schmalkaldener Kriege 1546 auf 1547, in welchem

er die Reichsacht über den Kurfürsten Johann Friedrich I. vollzog. Nach der Schlacht von Mühlberg erhielt er

die dem Letzteren abgenommene Kurfürstenwürde und etwa die Hälfte der Ernestinischen Länder. Er hatte

aber mehr erhofft. Sowohl diese Enttäuschung als auch die Gefangennahme seines Schwiegervaters, des Land-

grafen von Hessen, dessen Ergebung er unter eigenmächtig gestellten Bedingungen vermittelt hatte, entfremdeten

ihn wieder dem Kaiser; er blieb ihm zwar äusser-

lich ergeben, arbeitete aber insgeheim an der Auf-

richtung einer neuen Verbündung mit den prote-

stantischen Fürsten. Ende 1550 mit der Vollziehung

der Reichsacht gegen Magdeburg betraut, wusste

er ein Ersatzheer der belagerten Stadt auf seine

Seite zu bringen und sich dadurch des militärischen

und politischen Uebergewichtes in Norddcutschland

zu versichern; hierauf schloss er in Torgau ein

Defensivbündniss protestantischer Fürsten (1551)

und gewann nach langen Verhandlungen gegen Ab-

tretung der Bisthümer Metz, Toul und Ver-

dun die Geld- und Waffenhilfe Frankreichs zu

einem Kriege gegen Kaiser Karl V. (1551), der die

Freigebung des Protestantismus und die Herausgabe

der gefangenen Fürsten Johann Friedrich von Sach-

sen und Philipp von Hessen zum Vorwande nahm.

Im März 1552 wurde die Erhebung gegen den Kaiser,

der völlig ungerüstet in Innsbruck verweilte, ver-

kündigt und in einem kurzen Feldzug nach Tirol

ausgeführt; zwar entkam Karl V. durch die Flucht

nach Villach der beabsichtigten Gefangennahme,

willigte aber in dem von König Ferdinand ver-

mittelten Passauer Vertrage in die Forderungen der

Protestanten ein (1552). Nachdem Kurfürst Moriz

seinem Versprechen gemäss einen kurzen erfolg-

losen Feldzug in Ungarn mitgemacht hatte, suchte

er die Gegner des Passauer Vertrages, die den

Krieg in Deutschland auf eigene Faust fortsetzten,

zur Ruhe zu bringen; im Kampfe gegen Markgraf

Albrecht von Brandenburg siegte er zwar noch bei

Sievershausen, starb aber wenige Tage darauf an

der Wunde, welche ihm während der Schlacht eine

von meuchlerischer Hand abgeschossene Kugel ge-

schlagen hatte, 11. Juli 1553 und wurde im Dome von Freiberg beigesetzt.1 Er war seit 1541 mit Agnes, der

Tochter des Landgrafen Philipp von Hessen, vermählt, deren Sohn frühzeitig starb; in zweiter Ehe heiratete sie

den Todfeind ihres ersten Mannes, Johann Friedrich II. von Sachsen (Nr. 78).

(Taf. XXIV, Fig. 86). % fHorit;. I GE|)urfur|t. Brustbild rechts, mit lichtbraunen Augen und

blondem, in zwei Spitzen endenden Vollbarte, im Kurornate, ohne Kleinode und ohne Kette, die Hand-

schuhe weiss, in beiden Händen das entblösste Kurschwert schräg gegen die rechte Schulter haltend,

der Goldgriff reich ornamentirt, in der Mitte der Querstange ein Medaillon mit dem doppelköpfigen

schwarzen Reichsadler in goldenem Felde. — Schrenckh (1601), Taf. 42; Köhler, Taf. 43, S. 166, im

Gegensinne. — Katalog Nr. 290. — Hermann-Freyer: Rothe Kurmütze mit weisser Verbrämung, rothen

Kurrock, in der Rechten ein Schwert, in der Linken das Wappen. — Bei Schnellboltz ganz verschieden,

in bürgerlichem Kleide. — Das Bild im Dresdener Stammbuche, auf einem Blatte mit seiner Gemahlin

Agnes, also nach 1541 gemalt, wie Schuchardt vermuthet, von dem jüngeren Cranach,2 ist ebenso ver-

1 Das von Anthon von Seron in Antwerpen 1563 vollendete Grabdenkmal, welches Kurfürst August errichten Hess,

zeigt seine geharnischte Porträtfigur aus Alabaster, vor einem Crucifixe knieend, auf einer schwarzen, von zehn bronzenen

Greifen getragenen Platte. Die Pfeiler des Untersatzes sind mit zahlreichen kleinen Alabasterfiguren geschmückt. W. Lötz,

Kunsttopographie Deutschlands, I, 220.

2 Lucas Cranach, II, S. 52, Nr. i3. Vgl. Donadini, Das goldene Buch, 1889.