Die Jugendwerke des Bartolommeo Suardi, genannt Bramant'mo

9

aufgestellte Altarwerk aus S. Michele. Wohl dürfen wir hierin eine dem Bramantino durchaus eigen-

tümliche Ubergangsform aus den älteren vielgliedrigen Altarwerke zur freien Komposition der unge-

teilten Altartafel erblicken.

Doch betrachten wir nun die stilistischen Eigentümlichkeiten dieser «Anbetung des Christkindes».

Die Figuren sind übermäßig lang und hager, die runden Köpfe im Verhältnisse sehr klein, die Stirne

hoch, die Nase gerade, das Kinn vortretend. Die schmalen Hände mit den dünnen Fingern sind auf-

fallend sensitiv und unmittelbare Vermittler des seelischen Lebens, so, wenn der heilige Franziskus die

wunderbaren Wundmale weisend in stiller Hingebung die Hand senkt, so, wenn die Engel hymnischen

Gesang begleitend die Saiten schla-

gen. In der Behandlung der Ge-

wänder ist eine große Mannigfal-

tigkeit zu finden, von den dürfti-

gen, hemdartigen und die Körper-

formen durchscheinen lassenden

Röckchen, welche Josef und die

Engel tragen, bis zu dem überaus

faltenreichen Mantel der Madonna.

Scharfgebrochene knittrige Fälte-

lung ist durchaus charakteristisch

und wir erinnern uns der Angabe

Vasaris, nach der Mantegna und

seine Schüler Pappe statt Stoffen

verwendet hätten, um den Falten-

wurf zu studieren. Am ehesten

wird man durch derartige Gebilde

Bramantinos an mit Gipslösung

oder Leim getränkte und dadurch

zu beständigen festen Formen sich

fügende Stoffe erinnert. In der

Wahl der Farben macht sich ein-

mal die alte Tradition der Mai-

länder seit Foppa geltend, daneben

begegnen wir neuen Elementen.

Das Inkarnat ist gelblich, mit grauen

und braunroten Tönen modelliert,

ähnlich wie wir es in Bramantes Werken rinden. Für die Gewänder sind Gelbrot oder Rosa neben

Schwärzlichblau und dunklem Olivengrün mit Vorzug verwendet, die Landschaft wird nach der Ferne

zu grünlichblau, die graue Farbe der Gebäude ist leuchtend und geht über in ein zartes Olivengrün. So

sind wir von Foppas schwerem lastenden Grau schon weit entfernt und begegnen einem koloristi-

schen Gefühle, welches als dem der meisten lombardischen Zeitgenossen überlegen bezeichnet werden

darf. Für die Beleuchtung der Figuren und der Architektur ist die Annahme maßgebend gewesen, daß

ein scharfes Licht von links oben einfällt.

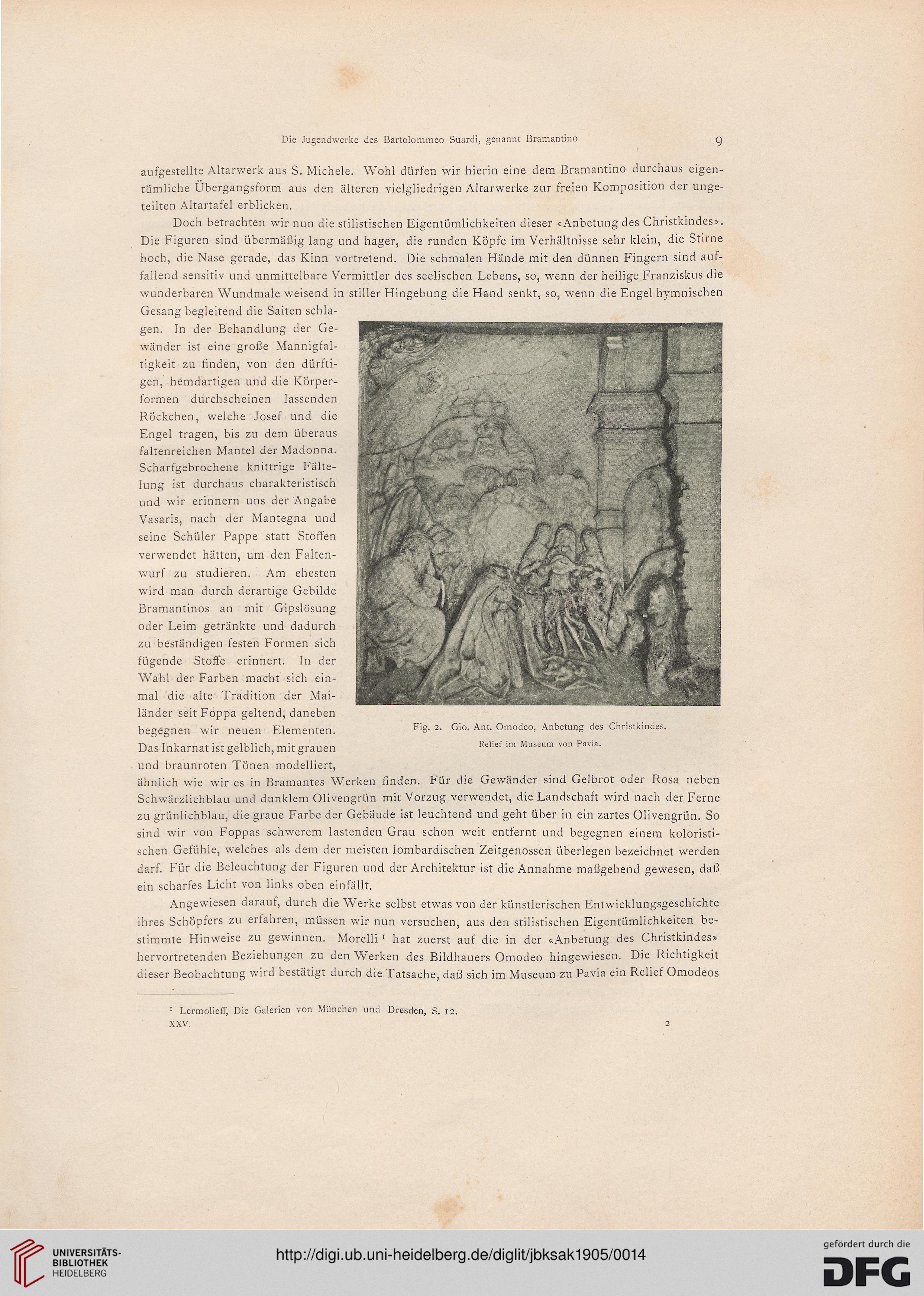

Angewiesen darauf, durch die W'erke selbst etwas von der künstlerischen Entwicklungsgeschichte

ihres Schöpfers zu erfahren, müssen wir nun versuchen, aus den stilistischen Eigentümlichkeiten be-

stimmte Hinweise zu gewinnen. Morelli1 hat zuerst auf die in der «Anbetung des Christkindes»

hervortretenden Beziehungen zu den Werken des Bildhauers Omodeo hingewiesen. Die Richtigkeit

dieser Beobachtung wird bestätigt durch die Tatsache, daß sich im Museum zu Pavia ein Relief Omodeos

Fig. 2.

Gio. Ant. Omodeo, Anbetung des Christkindes.

Relief im Museum von Pavia.

1 Lermolieff, Die Galerien von München und Dresden, S. 12

XXV.

2

9

aufgestellte Altarwerk aus S. Michele. Wohl dürfen wir hierin eine dem Bramantino durchaus eigen-

tümliche Ubergangsform aus den älteren vielgliedrigen Altarwerke zur freien Komposition der unge-

teilten Altartafel erblicken.

Doch betrachten wir nun die stilistischen Eigentümlichkeiten dieser «Anbetung des Christkindes».

Die Figuren sind übermäßig lang und hager, die runden Köpfe im Verhältnisse sehr klein, die Stirne

hoch, die Nase gerade, das Kinn vortretend. Die schmalen Hände mit den dünnen Fingern sind auf-

fallend sensitiv und unmittelbare Vermittler des seelischen Lebens, so, wenn der heilige Franziskus die

wunderbaren Wundmale weisend in stiller Hingebung die Hand senkt, so, wenn die Engel hymnischen

Gesang begleitend die Saiten schla-

gen. In der Behandlung der Ge-

wänder ist eine große Mannigfal-

tigkeit zu finden, von den dürfti-

gen, hemdartigen und die Körper-

formen durchscheinen lassenden

Röckchen, welche Josef und die

Engel tragen, bis zu dem überaus

faltenreichen Mantel der Madonna.

Scharfgebrochene knittrige Fälte-

lung ist durchaus charakteristisch

und wir erinnern uns der Angabe

Vasaris, nach der Mantegna und

seine Schüler Pappe statt Stoffen

verwendet hätten, um den Falten-

wurf zu studieren. Am ehesten

wird man durch derartige Gebilde

Bramantinos an mit Gipslösung

oder Leim getränkte und dadurch

zu beständigen festen Formen sich

fügende Stoffe erinnert. In der

Wahl der Farben macht sich ein-

mal die alte Tradition der Mai-

länder seit Foppa geltend, daneben

begegnen wir neuen Elementen.

Das Inkarnat ist gelblich, mit grauen

und braunroten Tönen modelliert,

ähnlich wie wir es in Bramantes Werken rinden. Für die Gewänder sind Gelbrot oder Rosa neben

Schwärzlichblau und dunklem Olivengrün mit Vorzug verwendet, die Landschaft wird nach der Ferne

zu grünlichblau, die graue Farbe der Gebäude ist leuchtend und geht über in ein zartes Olivengrün. So

sind wir von Foppas schwerem lastenden Grau schon weit entfernt und begegnen einem koloristi-

schen Gefühle, welches als dem der meisten lombardischen Zeitgenossen überlegen bezeichnet werden

darf. Für die Beleuchtung der Figuren und der Architektur ist die Annahme maßgebend gewesen, daß

ein scharfes Licht von links oben einfällt.

Angewiesen darauf, durch die W'erke selbst etwas von der künstlerischen Entwicklungsgeschichte

ihres Schöpfers zu erfahren, müssen wir nun versuchen, aus den stilistischen Eigentümlichkeiten be-

stimmte Hinweise zu gewinnen. Morelli1 hat zuerst auf die in der «Anbetung des Christkindes»

hervortretenden Beziehungen zu den Werken des Bildhauers Omodeo hingewiesen. Die Richtigkeit

dieser Beobachtung wird bestätigt durch die Tatsache, daß sich im Museum zu Pavia ein Relief Omodeos

Fig. 2.

Gio. Ant. Omodeo, Anbetung des Christkindes.

Relief im Museum von Pavia.

1 Lermolieff, Die Galerien von München und Dresden, S. 12

XXV.

2