14

Wilhelm Suida.

strohgedeckten Hütte in den Tempel (darauf beziehe ich den marmornen Unterbau der Hütte, der

sonst unerklärlich wäre) darzustellen!

Aus welcher Quelle Bramantino den Stoff für sein Bild geschöpft hat, ist schwer anzugeben. Am

ausführlichsten findet sich die Szene in Ovids Metamorphosen beschrieben. Doch ist dort der Schau-

platz als das Innere der Hütte charakterisiert und es fehlt die Episode, daß Philemon die Kuh melkt.

Nun ließe sich allerdings betonen, daß Bramantino in einem festumgrenzten Innenraume unmöglich

mehrere Szenen nebeneinander hätte darstellen können, was er bei Versetzung in die freie Landschaft

wagen durfte; daß ferner die von Ovid so ausführlich beschriebene Zubereitung des schlichten Mahles

durch das Melken der Kuh am deutlichsten ersichtlich gemacht werden konnte, umsomehr als Ovid

auch von der den Göttern dargebotenen Milch spricht. Mittelpunkt der Darstellung ist für Dichter

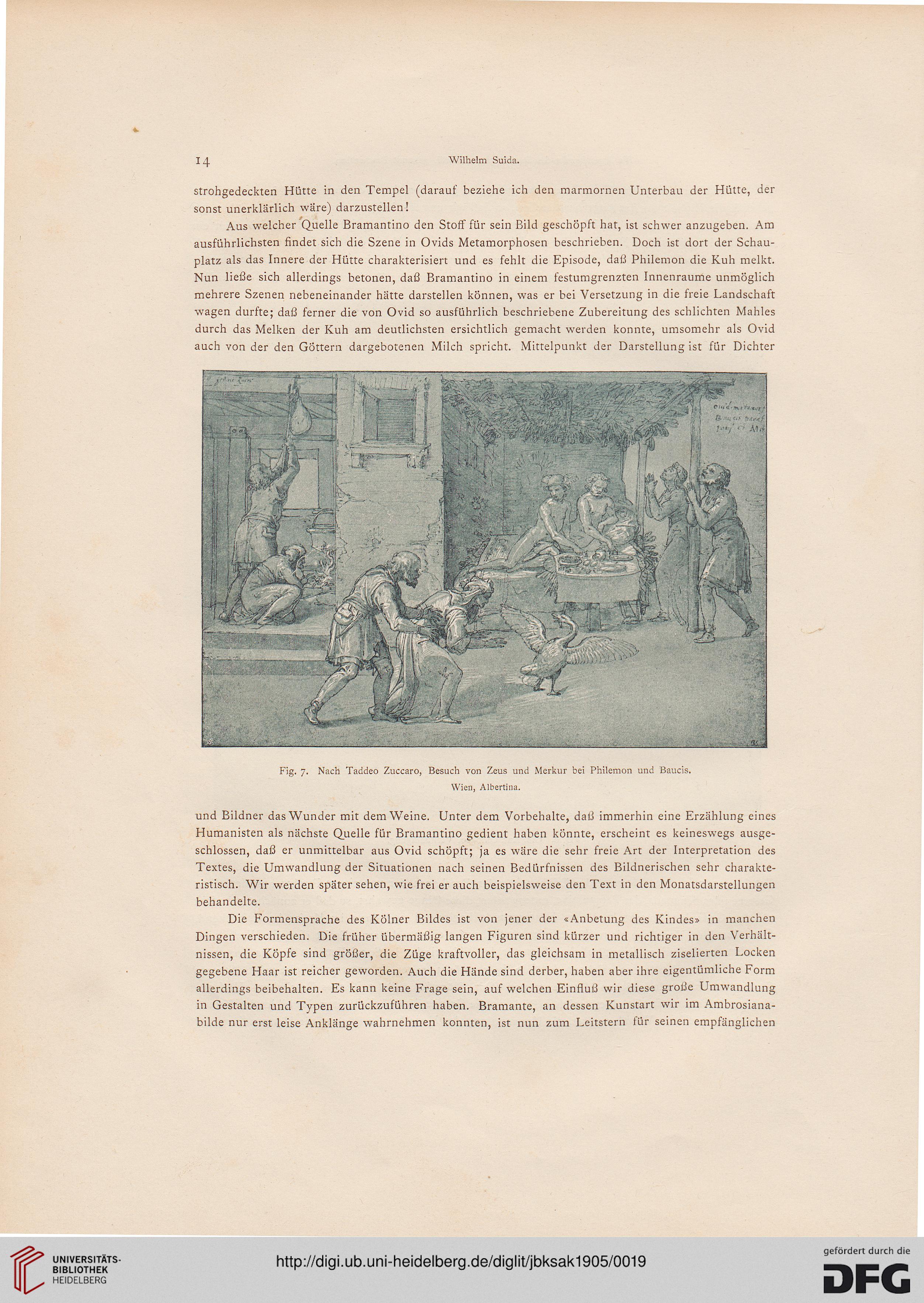

Fig. 7. Nach Taddeo Zuccaro, Besuch von Zeus und Merkur bei Philemon und Baucis.

Wien, Albertina.

und Bildner das Wunder mit dem Weine. Unter dem Vorbehalte, daß immerhin eine Erzählung eines

Humanisten als nächste Quelle für Bramantino gedient haben könnte, erscheint es keineswegs ausge-

schlossen, daß er unmittelbar aus Ovid schöpft; ja es wäre die sehr freie Art der Interpretation des

Textes, die Umwandlung der Situationen nach seinen Bedürfnissen des Bildnerischen sehr charakte-

ristisch. Wir werden später sehen, wie frei er auch beispielsweise den Text in den Monatsdarstellungen

behandelte.

Die Formensprache des Kölner Bildes ist von jener der «Anbetung des Kindes» in manchen

Dingen verschieden. Die früher übermäßig langen Figuren sind kürzer und richtiger in den Verhält-

nissen, die Köpfe sind größer, die Züge kraftvoller, das gleichsam in metallisch ziselierten Locken

gegebene Haar ist reicher geworden. Auch die Hände sind derber, haben aber ihre eigentümliche Form

allerdings beibehalten. Es kann keine Frage sein, auf welchen Einfluß wir diese große Umwandlung

in Gestalten und Typen zurückzuführen haben. Bramante, an dessen Kunstart wir im Ambrosiana-

bilde nur erst leise Anklänge wahrnehmen konnten, ist nun zum Leitstern für seinen empfänglichen

Wilhelm Suida.

strohgedeckten Hütte in den Tempel (darauf beziehe ich den marmornen Unterbau der Hütte, der

sonst unerklärlich wäre) darzustellen!

Aus welcher Quelle Bramantino den Stoff für sein Bild geschöpft hat, ist schwer anzugeben. Am

ausführlichsten findet sich die Szene in Ovids Metamorphosen beschrieben. Doch ist dort der Schau-

platz als das Innere der Hütte charakterisiert und es fehlt die Episode, daß Philemon die Kuh melkt.

Nun ließe sich allerdings betonen, daß Bramantino in einem festumgrenzten Innenraume unmöglich

mehrere Szenen nebeneinander hätte darstellen können, was er bei Versetzung in die freie Landschaft

wagen durfte; daß ferner die von Ovid so ausführlich beschriebene Zubereitung des schlichten Mahles

durch das Melken der Kuh am deutlichsten ersichtlich gemacht werden konnte, umsomehr als Ovid

auch von der den Göttern dargebotenen Milch spricht. Mittelpunkt der Darstellung ist für Dichter

Fig. 7. Nach Taddeo Zuccaro, Besuch von Zeus und Merkur bei Philemon und Baucis.

Wien, Albertina.

und Bildner das Wunder mit dem Weine. Unter dem Vorbehalte, daß immerhin eine Erzählung eines

Humanisten als nächste Quelle für Bramantino gedient haben könnte, erscheint es keineswegs ausge-

schlossen, daß er unmittelbar aus Ovid schöpft; ja es wäre die sehr freie Art der Interpretation des

Textes, die Umwandlung der Situationen nach seinen Bedürfnissen des Bildnerischen sehr charakte-

ristisch. Wir werden später sehen, wie frei er auch beispielsweise den Text in den Monatsdarstellungen

behandelte.

Die Formensprache des Kölner Bildes ist von jener der «Anbetung des Kindes» in manchen

Dingen verschieden. Die früher übermäßig langen Figuren sind kürzer und richtiger in den Verhält-

nissen, die Köpfe sind größer, die Züge kraftvoller, das gleichsam in metallisch ziselierten Locken

gegebene Haar ist reicher geworden. Auch die Hände sind derber, haben aber ihre eigentümliche Form

allerdings beibehalten. Es kann keine Frage sein, auf welchen Einfluß wir diese große Umwandlung

in Gestalten und Typen zurückzuführen haben. Bramante, an dessen Kunstart wir im Ambrosiana-

bilde nur erst leise Anklänge wahrnehmen konnten, ist nun zum Leitstern für seinen empfänglichen