76

Gustav Glück.

überlieferten Bruchstücke über die Nach-

ahmung antiker Statuen in der Malerei1 her-

vor. Er verkennt dabei aber nicht die Unter-

schiede, die zwischen der Plastik und der

Malerei in der Behandlung des nackten

menschlichen Körpers notwendig sind, stellt

den scharfen Schatten und grellen Lichtern,

die die plastische Darstellung hervorbringt,

die in der Malerei unerläßliche Wiedergabe

der Durchsichtigkeit des Inkarnats, wie auch

der Härte des Steines die Weichheit der Far-

ben gegenüber und warnt so die Maler vor

allzu getreuer Benützung antiker Statuen für

ihre Bilder.2 Man möchte glauben, daß er

ebenso auch davon überzeugt war, daß sein

eigener Stil bei der Übertragung in Marmor

oder Elfenbein eine Mäßigung verlangte; in

seinen Entwürfen für die Plastik scheint er

wirklich eine solche Mäßigung erstrebt zu

haben.3 Wenn man bei Rubens überhaupt

von Vorbildern reden darf, so waren es hier

nur die Antike und der der Antike nahe-

stehende Vlame Frans Duquesnoy, genannt

Fiammingo. Wie hoch er diesen ausgezeich-

neten Künstler schätzte, beweisen die be-

kannten Zeilen, die Rubens wenige Wochen

vor seinem Tode an den in Rom lebenden

F'iammingo richtete: «Ich kann Euch nicht

genug sagen, wie sehr ich euch für die Sen-

dung der Modelle zu Dank verpflichtet bin,

ebenso wie auch für die Abgüsse nach den

beiden bewunderungswürdigen Kindchen,

womit Ihr das Grabmal des Herrn [G. de

Visscher] in der Animakirche geschmückt

habt. Das ist keine Kunst mehr, sondern die

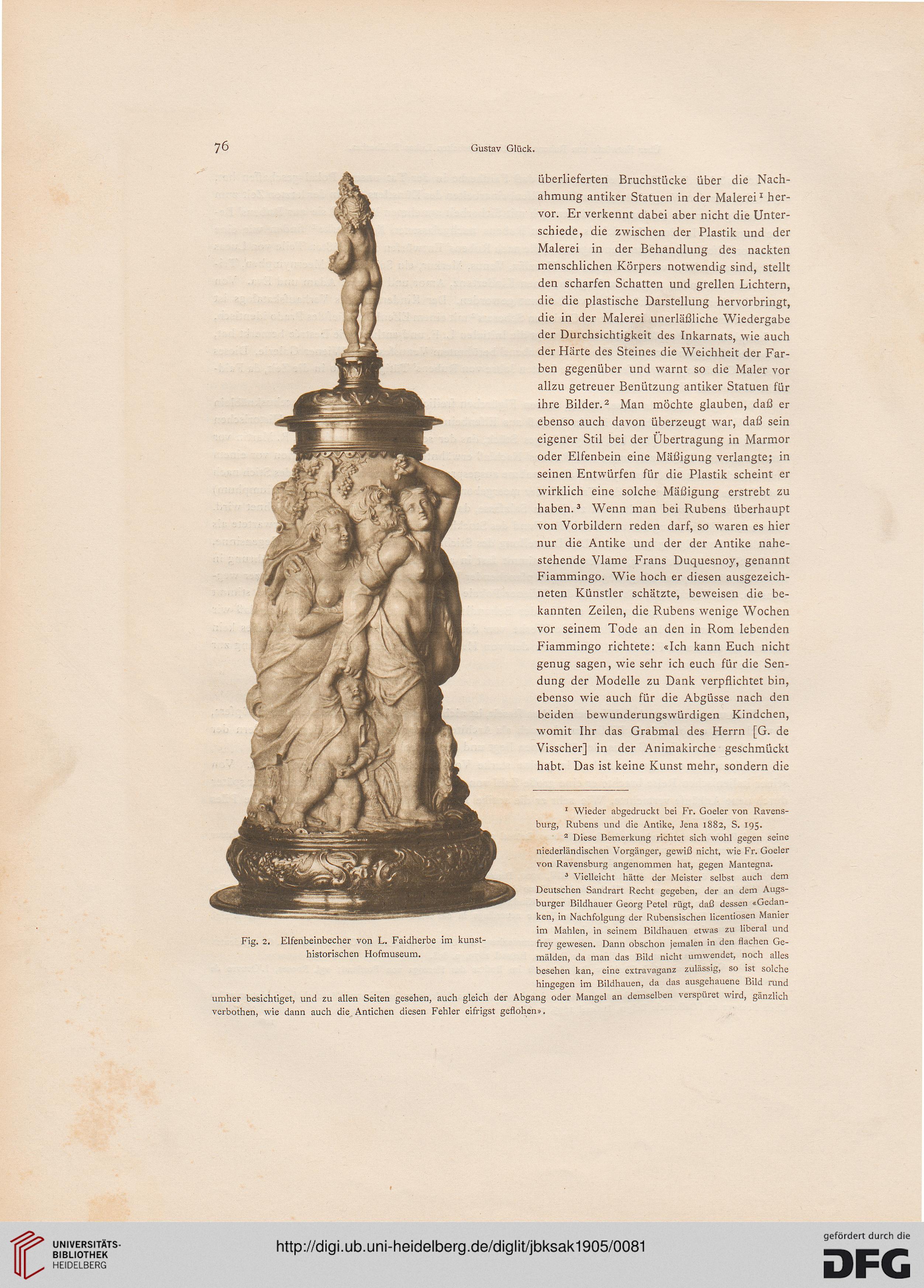

Fig. 2. Elfenbeinbecher von L. Faidherbe im kunst

historischen Hofmuseum.

umher besichtiget, und zu allen Seiten gesehen, au

verbothen, wie dann auch die Antichen diesen Fehler eifrigst geflohen

1 Wieder abgedruckt bei Fr. Goeler von Ravens-

burg, Rubens und die Antike, Jena 1882, S. 195.

2 Diese Bemerkung richtet sich wohl gegen seine

niederländischen Vorgänger, gewiß nicht, wie Fr. Goeler

von Ravensburg angenommen hat, gegen Mantegna.

3 Vielleicht hätte der Meister selbst auch dem

Deutschen Sandrart Recht gegeben, der an dem Augs-

burger Bildhauer Georg Pctel rügt, daß dessen «Gedan-

ken, in Nachfolgung der Rubensischen licentiosen Manier

im Mahlen, in seinem Bildhauen etwas zu liberal und

frey gewesen. Dann obschon jemalen in den flachen Ge-

mälden, da man das Bild nicht umwendet, noch alles

besehen kan, eine extravaganz zulässig, so ist solche

hingegen im Bildhauen, da das ausgehauene Bild rund

ch gleich der Abgang oder Mangel an demselben verspüret wird, gänzlich

|

Gustav Glück.

überlieferten Bruchstücke über die Nach-

ahmung antiker Statuen in der Malerei1 her-

vor. Er verkennt dabei aber nicht die Unter-

schiede, die zwischen der Plastik und der

Malerei in der Behandlung des nackten

menschlichen Körpers notwendig sind, stellt

den scharfen Schatten und grellen Lichtern,

die die plastische Darstellung hervorbringt,

die in der Malerei unerläßliche Wiedergabe

der Durchsichtigkeit des Inkarnats, wie auch

der Härte des Steines die Weichheit der Far-

ben gegenüber und warnt so die Maler vor

allzu getreuer Benützung antiker Statuen für

ihre Bilder.2 Man möchte glauben, daß er

ebenso auch davon überzeugt war, daß sein

eigener Stil bei der Übertragung in Marmor

oder Elfenbein eine Mäßigung verlangte; in

seinen Entwürfen für die Plastik scheint er

wirklich eine solche Mäßigung erstrebt zu

haben.3 Wenn man bei Rubens überhaupt

von Vorbildern reden darf, so waren es hier

nur die Antike und der der Antike nahe-

stehende Vlame Frans Duquesnoy, genannt

Fiammingo. Wie hoch er diesen ausgezeich-

neten Künstler schätzte, beweisen die be-

kannten Zeilen, die Rubens wenige Wochen

vor seinem Tode an den in Rom lebenden

F'iammingo richtete: «Ich kann Euch nicht

genug sagen, wie sehr ich euch für die Sen-

dung der Modelle zu Dank verpflichtet bin,

ebenso wie auch für die Abgüsse nach den

beiden bewunderungswürdigen Kindchen,

womit Ihr das Grabmal des Herrn [G. de

Visscher] in der Animakirche geschmückt

habt. Das ist keine Kunst mehr, sondern die

Fig. 2. Elfenbeinbecher von L. Faidherbe im kunst

historischen Hofmuseum.

umher besichtiget, und zu allen Seiten gesehen, au

verbothen, wie dann auch die Antichen diesen Fehler eifrigst geflohen

1 Wieder abgedruckt bei Fr. Goeler von Ravens-

burg, Rubens und die Antike, Jena 1882, S. 195.

2 Diese Bemerkung richtet sich wohl gegen seine

niederländischen Vorgänger, gewiß nicht, wie Fr. Goeler

von Ravensburg angenommen hat, gegen Mantegna.

3 Vielleicht hätte der Meister selbst auch dem

Deutschen Sandrart Recht gegeben, der an dem Augs-

burger Bildhauer Georg Pctel rügt, daß dessen «Gedan-

ken, in Nachfolgung der Rubensischen licentiosen Manier

im Mahlen, in seinem Bildhauen etwas zu liberal und

frey gewesen. Dann obschon jemalen in den flachen Ge-

mälden, da man das Bild nicht umwendet, noch alles

besehen kan, eine extravaganz zulässig, so ist solche

hingegen im Bildhauen, da das ausgehauene Bild rund

ch gleich der Abgang oder Mangel an demselben verspüret wird, gänzlich

|