Pieter Brueghel d. A. und sein Kunstschaffen.

123

wohl es mit dem Streite des Faschings und der Fasten ohne Zweifel zusammenhängt, hat es doch hier

auch einen sozialen Sinn, den Gegensatz zwischen der Armut und der Üppigkeit der Reichen, die von

dem Elend des Lebens am liebsten gar nichts wissen wollen.

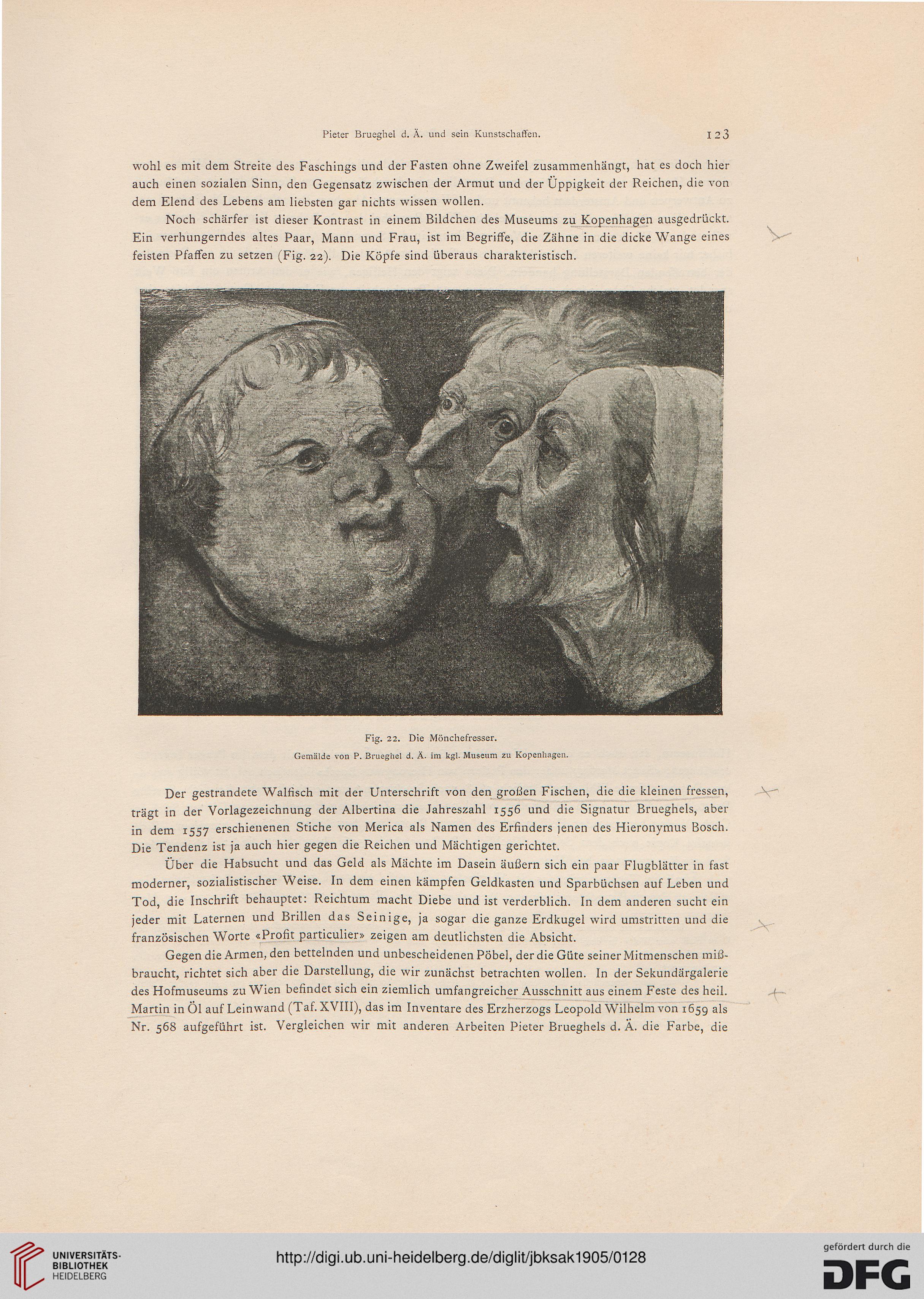

Noch schärfer ist dieser Kontrast in einem Bildchen des Museums zu Kopenhagen ausgedrückt.

Ein verhungerndes altes Paar, Mann und Frau, ist im Begriffe, die Zähne in die dicke Wange eines

feisten Pfaffen zu setzen (Fig. 22). Die Köpfe sind überaus charakteristisch.

Fig. 22. Die Mönchefresser.

Gemälde von P. Brueghel d. Ä. im kgl. Museum zu Kopenhagen.

Der gestrandete Walfisch mit der Unterschrift von den großen Fischen, die die kleinen fressen,

trägt in der Vorlagezeichnung der Albertina die Jahreszahl 1556 und die Signatur Brueghels, aber

in dem 1557 erschienenen Stiche von Merica als Namen des Erfinders jenen des Hieronymus Bosch.

Die Tendenz ist ja auch hier gegen die Reichen und Mächtigen gerichtet.

Über die Habsucht und das Geld als Mächte im Dasein äußern sich ein paar Flugblätter in fast

moderner, sozialistischer Weise. In dem einen kämpfen Geldkasten und Sparbüchsen auf Leben und

Tod, die Inschrift behauptet: Reichtum macht Diebe und ist verderblich. In dem anderen sucht ein

jeder mit Laternen und Brillen das Seinige, ja sogar die ganze Erdkugel wird umstritten und die

französischen Worte «Profit particulier» zeigen am deutlichsten die Absicht.

Gegen die Armen, den bettelnden und unbescheidenen Pöbel, der die Güte seiner Mitmenschen miß-

braucht, richtet sich aber die Darstellung, die wir zunächst betrachten wollen. In der Sekundärgalerie

des Hofmuseums zu Wien befindet sich ein ziemlich umfangreicher Ausschnitt aus einem Feste des heil.

Martin in Öl auf Leinwand (Taf. XVIII), das im Inventare des Erzherzogs Leopold Wilhelm von 1659 als

Nr. 568 aufgeführt ist. Vergleichen wir mit anderen Arbeiten Pieter Brueghels d. Ä. die Farbe, die

123

wohl es mit dem Streite des Faschings und der Fasten ohne Zweifel zusammenhängt, hat es doch hier

auch einen sozialen Sinn, den Gegensatz zwischen der Armut und der Üppigkeit der Reichen, die von

dem Elend des Lebens am liebsten gar nichts wissen wollen.

Noch schärfer ist dieser Kontrast in einem Bildchen des Museums zu Kopenhagen ausgedrückt.

Ein verhungerndes altes Paar, Mann und Frau, ist im Begriffe, die Zähne in die dicke Wange eines

feisten Pfaffen zu setzen (Fig. 22). Die Köpfe sind überaus charakteristisch.

Fig. 22. Die Mönchefresser.

Gemälde von P. Brueghel d. Ä. im kgl. Museum zu Kopenhagen.

Der gestrandete Walfisch mit der Unterschrift von den großen Fischen, die die kleinen fressen,

trägt in der Vorlagezeichnung der Albertina die Jahreszahl 1556 und die Signatur Brueghels, aber

in dem 1557 erschienenen Stiche von Merica als Namen des Erfinders jenen des Hieronymus Bosch.

Die Tendenz ist ja auch hier gegen die Reichen und Mächtigen gerichtet.

Über die Habsucht und das Geld als Mächte im Dasein äußern sich ein paar Flugblätter in fast

moderner, sozialistischer Weise. In dem einen kämpfen Geldkasten und Sparbüchsen auf Leben und

Tod, die Inschrift behauptet: Reichtum macht Diebe und ist verderblich. In dem anderen sucht ein

jeder mit Laternen und Brillen das Seinige, ja sogar die ganze Erdkugel wird umstritten und die

französischen Worte «Profit particulier» zeigen am deutlichsten die Absicht.

Gegen die Armen, den bettelnden und unbescheidenen Pöbel, der die Güte seiner Mitmenschen miß-

braucht, richtet sich aber die Darstellung, die wir zunächst betrachten wollen. In der Sekundärgalerie

des Hofmuseums zu Wien befindet sich ein ziemlich umfangreicher Ausschnitt aus einem Feste des heil.

Martin in Öl auf Leinwand (Taf. XVIII), das im Inventare des Erzherzogs Leopold Wilhelm von 1659 als

Nr. 568 aufgeführt ist. Vergleichen wir mit anderen Arbeiten Pieter Brueghels d. Ä. die Farbe, die