Pieter Brueghel d. Ä. und sein Kunstschaffen.

127

Stellung eines Betrunkenen, der nach dem Schweinestall geführt wird: «T Varcken moet in't Schot»,

von I. H. W. (Wierix) 1568 gestochen, von Brueghel gegeißelt.

Die Operation eines Steines in dem Kopfe, d. h. der Narrheit, war im Anschlüsse an einen volks-

tümlichen Scherz von Hieronymus Bosch geschildert.1 Brueghel nimmt das Thema in einer figur-

reichen, von Merica gestochenen, Kompo-

sition auf, in welcher nur die Gesichtsaus-

drücke einiger Patienten künstlerische Be-

achtung verdienen.

Der schlafende, von Affen geplün-

derte Kaufmann, ein anderer Brueghel-

Stich von Merica, war ebenso ein überlie-

fertes Motiv, in einem Schwank bei der

Hochzeit Karls des Kühnen und in einem

Gemälde von Herri met Bles in Dresden

(Nr. 806) behandelt.2 Die Darstellung Brue-

ghels ist drollig, sonst aber wenig bedeu-

tend. Es ist nicht ohne Interesse, feststellen

zu können, daß ein altes Schwankmotiv der

Genrekunst Stoff gegeben hat, und könnte

die Vermutung veranlassen, dies sei öfters

der Fall gewesen.

Der große Stich nach Brueghel von

Merica mit den Narren, die mit «Sotten-

bollen» spielen, ist eine Variation eines

allgemein beliebten Themas und kann auf

eine eingehendere Betrachtung nicht An-

spruch machen.

«Het Luylekkerland», das Reich der

wohlgenährten Müßiggänger, wo die Häu-

ser mit Viayen (einer vlämischen National-

speise) gedeckt und die Wiesen mit Würs-

ten umzäunt sind und wohin man nur

gelangt, wenn man den Breiberg durch-

gegessen hat, war lange vor Brueghel ein

Lieblingsgegenstand der humoristischen

Phantasie seiner Landsleute gewesen.3

Wenn irgend jemand, war er geeignet, das

ergötzliche Märchen in würdiger Weise dar-

zustellen. Das 1567 datierte Originalgemälde des Meisters (Fig. 24) befindet sich in der Sammlung

R. von Kaufmann in Berlin. Es ist in einem Stiche von Merica mit Versen als Unterschrift wieder-

gegeben, dagegen nicht, wie so viele andere Bilder des Vaters, von Pieter Brueghel d. J. kopiert.

Unter einem Baume, an dessen Stamm ein mit Leckerbissen gedeckter Tisch angebracht ist, liegen

drei Faulenzer: ein Student im Pelze mit Schreibgerät im Gürtel, Buch und Papier neben sich im Grase,

ein Bauer mit einem Dreschflegel und ein Landsknecht. Ihre verschiedenen Gemütsarten sind in den

Stellungen trefflich ausgedrückt. In diesem Paradiese liegt der Kapaun fertig auf der Schüssel, das Ferkel

9- Brcri*.<)<d*fiic.i

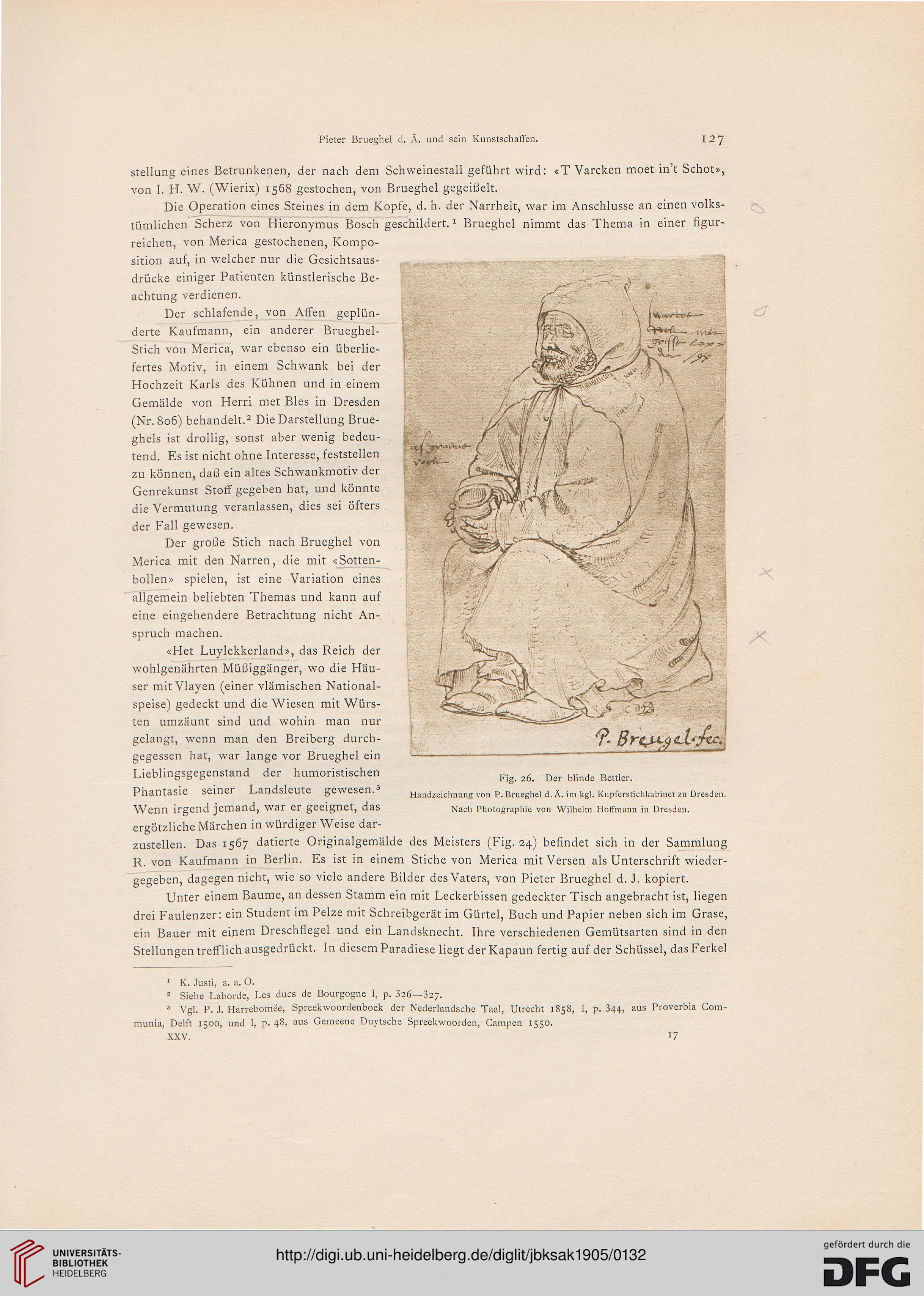

Fig. 26. Der blinde Bettler.

Handzeichnung von P. Brueghel d. Ä. im kgl. Kupferstichkabinct zu Dresden.

Nach Photographie von Wilhelm Hoffmann in Dresden.

1 K. Justi, a. a. O.

2 Siehe Laborde, Les ducs de Bourgogne 1, p. 326—327.

3 Vgl. P. J. Harrebomee, Spreekwoordenbock der Ncderlandsche Taal, Utrecht 1858, I, p. 344, aus Proverbia Com-

munia, Delft 1500, und I, p. 48, aus Gemeene Duytsche Spreekwoorden, Campen 1550.

XXV. 17

127

Stellung eines Betrunkenen, der nach dem Schweinestall geführt wird: «T Varcken moet in't Schot»,

von I. H. W. (Wierix) 1568 gestochen, von Brueghel gegeißelt.

Die Operation eines Steines in dem Kopfe, d. h. der Narrheit, war im Anschlüsse an einen volks-

tümlichen Scherz von Hieronymus Bosch geschildert.1 Brueghel nimmt das Thema in einer figur-

reichen, von Merica gestochenen, Kompo-

sition auf, in welcher nur die Gesichtsaus-

drücke einiger Patienten künstlerische Be-

achtung verdienen.

Der schlafende, von Affen geplün-

derte Kaufmann, ein anderer Brueghel-

Stich von Merica, war ebenso ein überlie-

fertes Motiv, in einem Schwank bei der

Hochzeit Karls des Kühnen und in einem

Gemälde von Herri met Bles in Dresden

(Nr. 806) behandelt.2 Die Darstellung Brue-

ghels ist drollig, sonst aber wenig bedeu-

tend. Es ist nicht ohne Interesse, feststellen

zu können, daß ein altes Schwankmotiv der

Genrekunst Stoff gegeben hat, und könnte

die Vermutung veranlassen, dies sei öfters

der Fall gewesen.

Der große Stich nach Brueghel von

Merica mit den Narren, die mit «Sotten-

bollen» spielen, ist eine Variation eines

allgemein beliebten Themas und kann auf

eine eingehendere Betrachtung nicht An-

spruch machen.

«Het Luylekkerland», das Reich der

wohlgenährten Müßiggänger, wo die Häu-

ser mit Viayen (einer vlämischen National-

speise) gedeckt und die Wiesen mit Würs-

ten umzäunt sind und wohin man nur

gelangt, wenn man den Breiberg durch-

gegessen hat, war lange vor Brueghel ein

Lieblingsgegenstand der humoristischen

Phantasie seiner Landsleute gewesen.3

Wenn irgend jemand, war er geeignet, das

ergötzliche Märchen in würdiger Weise dar-

zustellen. Das 1567 datierte Originalgemälde des Meisters (Fig. 24) befindet sich in der Sammlung

R. von Kaufmann in Berlin. Es ist in einem Stiche von Merica mit Versen als Unterschrift wieder-

gegeben, dagegen nicht, wie so viele andere Bilder des Vaters, von Pieter Brueghel d. J. kopiert.

Unter einem Baume, an dessen Stamm ein mit Leckerbissen gedeckter Tisch angebracht ist, liegen

drei Faulenzer: ein Student im Pelze mit Schreibgerät im Gürtel, Buch und Papier neben sich im Grase,

ein Bauer mit einem Dreschflegel und ein Landsknecht. Ihre verschiedenen Gemütsarten sind in den

Stellungen trefflich ausgedrückt. In diesem Paradiese liegt der Kapaun fertig auf der Schüssel, das Ferkel

9- Brcri*.<)<d*fiic.i

Fig. 26. Der blinde Bettler.

Handzeichnung von P. Brueghel d. Ä. im kgl. Kupferstichkabinct zu Dresden.

Nach Photographie von Wilhelm Hoffmann in Dresden.

1 K. Justi, a. a. O.

2 Siehe Laborde, Les ducs de Bourgogne 1, p. 326—327.

3 Vgl. P. J. Harrebomee, Spreekwoordenbock der Ncderlandsche Taal, Utrecht 1858, I, p. 344, aus Proverbia Com-

munia, Delft 1500, und I, p. 48, aus Gemeene Duytsche Spreekwoorden, Campen 1550.

XXV. 17