Pieter Brueghel d. A. und sein Kunstschaffen.

131

der Figuren zu der Landschaft auf italienische Einflüsse deutet, so ist es im ganzen doch ein echt nor-

disches Werk, ich möchte sagen, das letzte machtvolle und ergreifende Wort der Gotik in der Bild-

kunst. Die Draperiebehandlung ist wirklichkeitsgetreu aber in gotischen Formen gehalten, die Cha-

rakterschilderung germanisch tief, schlicht und rücksichtslos. In den Haltungen, Bewegungen und

Gesichtern der Blinden ist die hilflose Unruhe und Spannung, die Leitung nicht zu verlieren, die sie

alle, ohne daß sie es wissen, nach dem Untergange zieht, ergreifend ausgedrückt. Es liegt eine abge-

stufte Steigerung der Angst in diesen unheimlich individualisierten, wunderbaren Köpfen, die, aus

dem Bilde ausgeschnitten, uns kaum erträglich wären, hier aber durch die harmonische Komposition

und die erquickende Landschaft feinfühlig gemildert werden. Im Evangelium 1 waren die Worte: «Wenn

aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube», gegen die Pharisäer gerichtet.

Bei Brueghel sind sie zu Gemeingültigkeit für alle Zeiten und Geschlechter erhoben, wir fühlen uns

alle vor seinem Bilde als Glieder dieser düsteren Kette von Blinden, die einander zum Untergange

führen, in dieser unerbittlichen Solidarität des Schicksals. Es ist die Verkörperung des pessimistischen

Dogmas von «dem unbewußten Wollen», das in dem Universum und in unserem Dasein waltet. In

größere Tiefen, als sie hier gekommen ist, kann die Kunst nicht kommen und sie kann in dieser Art

auch nicht eine höhere Meisterschaft erreichen. So hat denn Brueghels Bild «Die Blinden» die höchste

Ehre gewonnen, die einem Kunstwerke zuteil werden kann, nämlich die volle Endgültigkeit, so wie

z. B. das Abendmahl Leonardos sie besitzt. Die Aufgabe wird als gelöst betrachtet, lockt weiterhin

nur Nachahmer, nicht schöpfende Genien. Von Kopien oder Varianten Pieter Brueghels d. J. und

einem nur durch Stiche bekannten Gemälde von Hans Bol2 abgesehen, stirbt das Motiv in der nieder-

ländischen Kunst aus. Vielleicht ist es aber mehr als ein Zufall, daß Maurice Maeterlinck, der «Les

Aveugles» dichtete, ein Landsmann des Meisters ist, von dem «Die Blinden» in Neapel gemalt

wurden.

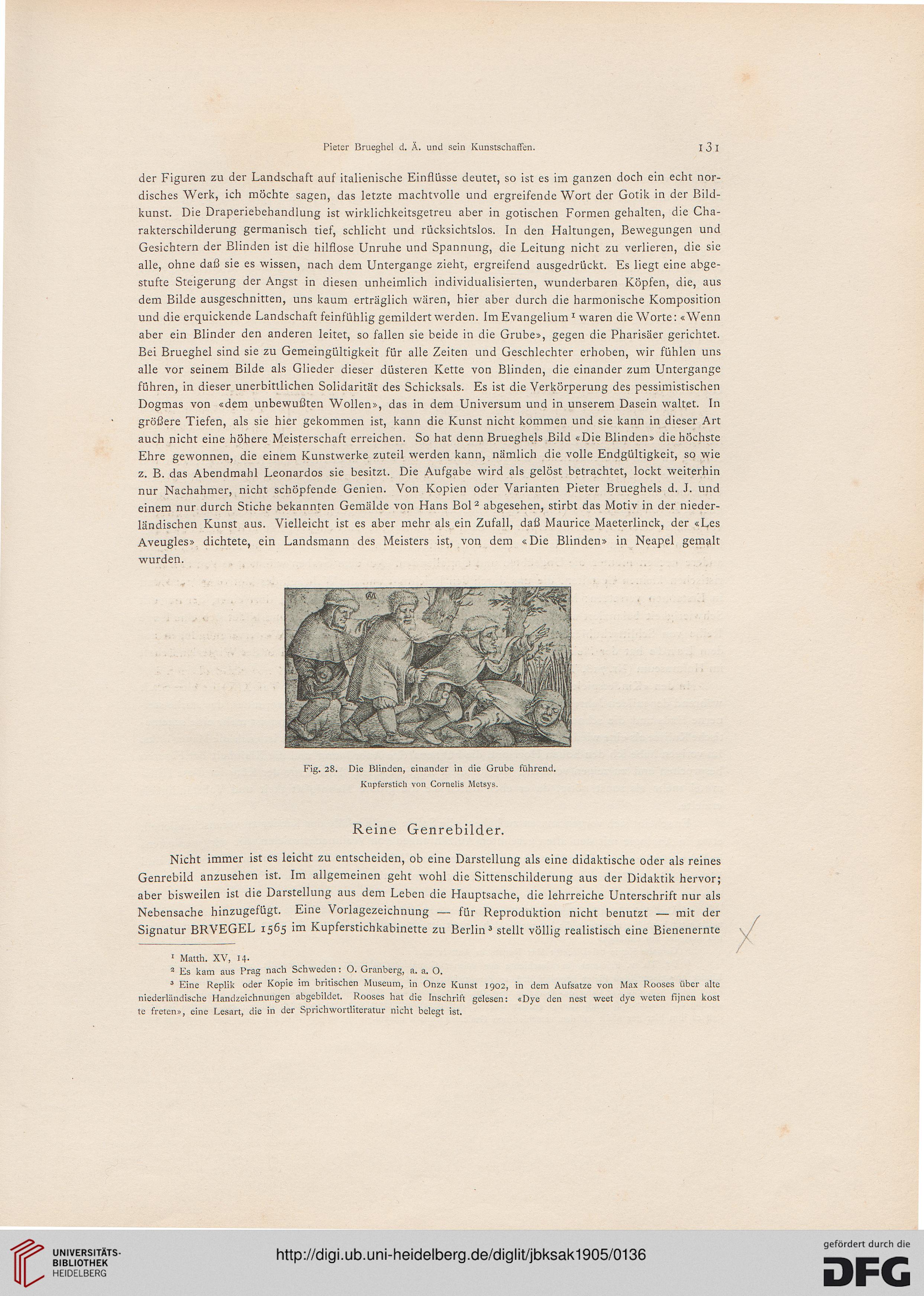

Fig. 28. Die Blinden, einander in die Grube führend.

Kupferstich von Cornelis Metsys.

Reine Genrebilder.

Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob eine Darstellung als eine didaktische oder als reines

Genrebild anzusehen ist. Im allgemeinen geht wohl die Sittenschilderung aus der Didaktik hervor;

aber bisweilen ist die Darstellung aus dem Leben die Hauptsache, die lehrreiche Unterschrift nur als

Nebensache hinzugefügt. Eine Vorlagezeichnung — für Reproduktion nicht benutzt — mit der

Signatur BRVEGEL 1565 im Kupferstichkabinette zu Berlin3 stellt völlig realistisch eine Bienenernte

1 Matth. XV, 14.

2 Es kam aus Prag nach Schweden: 0. Granberg, a. a. O.

3 Eine Replik oder Kopie im britischen Museum, in Onze Kunst 1902, in dem Aufsatze von Max Rooses über alte

niederländische Handzeichnungen abgebildet. Rooses hat die Inschrift gelesen: «Dye den nest weet dye weten fijnen kost

te freien», eine Lesart, die in der Sprichwortliteratur nicht belegt ist.

131

der Figuren zu der Landschaft auf italienische Einflüsse deutet, so ist es im ganzen doch ein echt nor-

disches Werk, ich möchte sagen, das letzte machtvolle und ergreifende Wort der Gotik in der Bild-

kunst. Die Draperiebehandlung ist wirklichkeitsgetreu aber in gotischen Formen gehalten, die Cha-

rakterschilderung germanisch tief, schlicht und rücksichtslos. In den Haltungen, Bewegungen und

Gesichtern der Blinden ist die hilflose Unruhe und Spannung, die Leitung nicht zu verlieren, die sie

alle, ohne daß sie es wissen, nach dem Untergange zieht, ergreifend ausgedrückt. Es liegt eine abge-

stufte Steigerung der Angst in diesen unheimlich individualisierten, wunderbaren Köpfen, die, aus

dem Bilde ausgeschnitten, uns kaum erträglich wären, hier aber durch die harmonische Komposition

und die erquickende Landschaft feinfühlig gemildert werden. Im Evangelium 1 waren die Worte: «Wenn

aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube», gegen die Pharisäer gerichtet.

Bei Brueghel sind sie zu Gemeingültigkeit für alle Zeiten und Geschlechter erhoben, wir fühlen uns

alle vor seinem Bilde als Glieder dieser düsteren Kette von Blinden, die einander zum Untergange

führen, in dieser unerbittlichen Solidarität des Schicksals. Es ist die Verkörperung des pessimistischen

Dogmas von «dem unbewußten Wollen», das in dem Universum und in unserem Dasein waltet. In

größere Tiefen, als sie hier gekommen ist, kann die Kunst nicht kommen und sie kann in dieser Art

auch nicht eine höhere Meisterschaft erreichen. So hat denn Brueghels Bild «Die Blinden» die höchste

Ehre gewonnen, die einem Kunstwerke zuteil werden kann, nämlich die volle Endgültigkeit, so wie

z. B. das Abendmahl Leonardos sie besitzt. Die Aufgabe wird als gelöst betrachtet, lockt weiterhin

nur Nachahmer, nicht schöpfende Genien. Von Kopien oder Varianten Pieter Brueghels d. J. und

einem nur durch Stiche bekannten Gemälde von Hans Bol2 abgesehen, stirbt das Motiv in der nieder-

ländischen Kunst aus. Vielleicht ist es aber mehr als ein Zufall, daß Maurice Maeterlinck, der «Les

Aveugles» dichtete, ein Landsmann des Meisters ist, von dem «Die Blinden» in Neapel gemalt

wurden.

Fig. 28. Die Blinden, einander in die Grube führend.

Kupferstich von Cornelis Metsys.

Reine Genrebilder.

Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob eine Darstellung als eine didaktische oder als reines

Genrebild anzusehen ist. Im allgemeinen geht wohl die Sittenschilderung aus der Didaktik hervor;

aber bisweilen ist die Darstellung aus dem Leben die Hauptsache, die lehrreiche Unterschrift nur als

Nebensache hinzugefügt. Eine Vorlagezeichnung — für Reproduktion nicht benutzt — mit der

Signatur BRVEGEL 1565 im Kupferstichkabinette zu Berlin3 stellt völlig realistisch eine Bienenernte

1 Matth. XV, 14.

2 Es kam aus Prag nach Schweden: 0. Granberg, a. a. O.

3 Eine Replik oder Kopie im britischen Museum, in Onze Kunst 1902, in dem Aufsatze von Max Rooses über alte

niederländische Handzeichnungen abgebildet. Rooses hat die Inschrift gelesen: «Dye den nest weet dye weten fijnen kost

te freien», eine Lesart, die in der Sprichwortliteratur nicht belegt ist.