178

Heinrich Zimmermann.

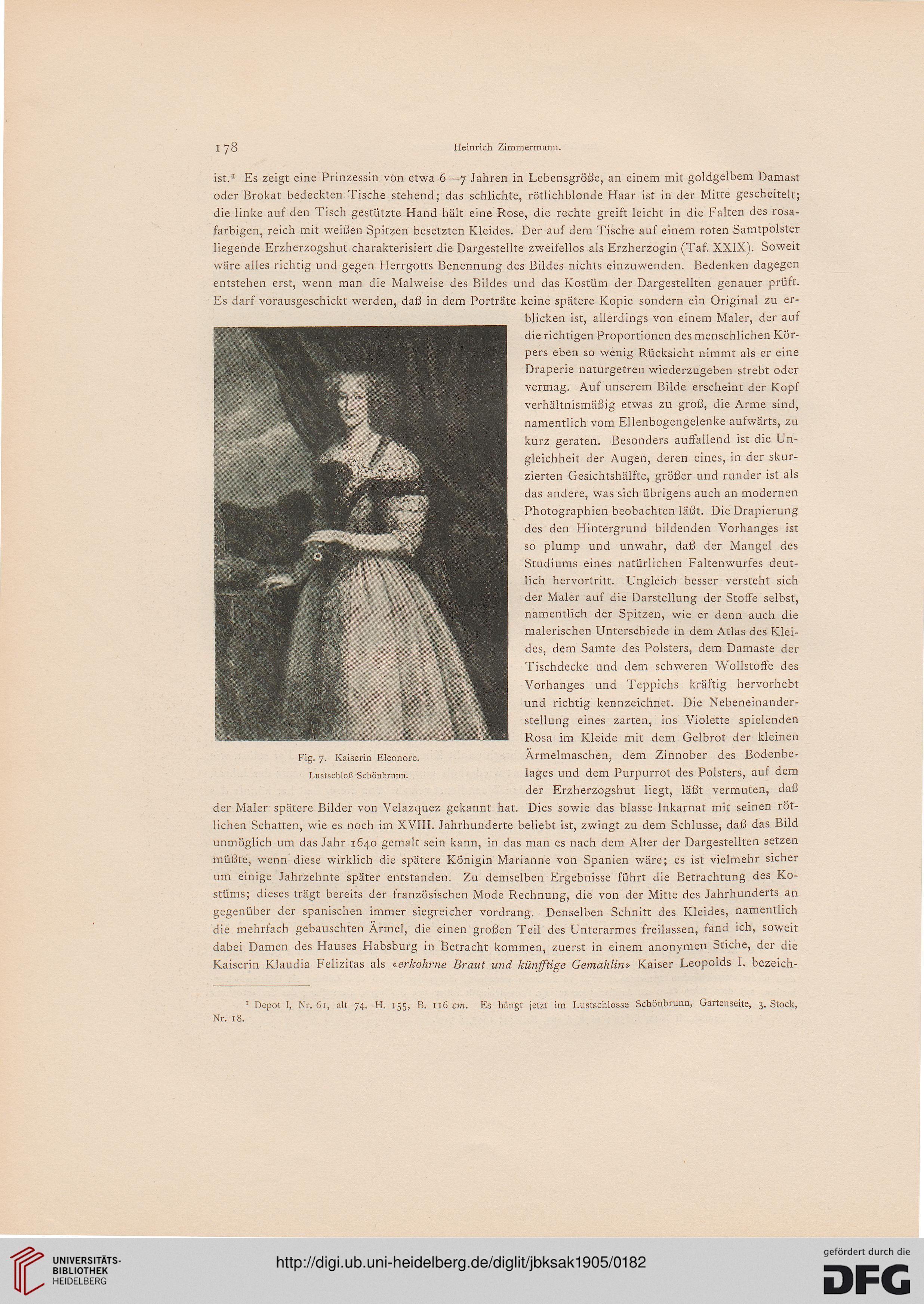

ist.1 Es zeigt eine Prinzessin von etwa 6—7 Jahren in Lebensgröße, an einem mit goldgelbem Damast

oder Brokat bedeckten Tische stehend; das schlichte, rötlichblonde Haar ist in der Mitte gescheitelt;

die linke auf den Tisch gestützte Hand hält eine Rose, die rechte greift leicht in die Falten des rosa-

farbigen, reich mit weißen Spitzen besetzten Kleides. Der auf dem Tische auf einem roten Samtpolster

liegende Erzherzogshut charakterisiert die Dargestellte zweifellos als Erzherzogin (Taf. XXIX). Soweit

wäre alles richtig und gegen Herrgotts Benennung des Bildes nichts einzuwenden. Bedenken dagegen

entstehen erst, wenn man die Malweise des Bildes und das Kostüm der Dargestellten genauer prüft.

Es darf vorausgeschickt werden, daß in dem Porträte keine spätere Kopie sondern ein Original zu er-

blicken ist, allerdings von einem Maler, der auf

die richtigen Proportionen des menschlichen Kör-

pers eben so wenig Rücksicht nimmt als er eine

Draperie naturgetreu wiederzugeben strebt oder

vermag. Auf unserem Bilde erscheint der Kopf

verhältnismäßig etwas zu groß, die Arme sind,

namentlich vom Ellenbogengelenke aufwärts, zu

kurz geraten. Besonders auffallend ist die Un-

gleichheit der Augen, deren eines, in der skur-

zierten Gesichtshälfte, größer und runder ist als

das andere, was sich übrigens auch an modernen

Photographien beobachten läßt. Die Drapierung

des den Hintergrund bildenden Vorhanges ist

so plump und unwahr, daß der Mangel des

Studiums eines natürlichen Faltenwurfes deut-

lich hervortritt. Ungleich besser versteht sich

der Maler auf die Darstellung der Stoffe selbst,

namentlich der Spitzen, wie er denn auch die

malerischen Unterschiede in dem Atlas des Klei-

des, dem Samte des Polsters, dem Damaste der

Tischdecke und dem schweren Wollstoffe des

Vorhanges und Teppichs kräftig hervorhebt

und richtig kennzeichnet. Die Nebeneinander-

stellung eines zarten, ins Violette spielenden

Rosa im Kleide mit dem Gelbrot der kleinen

Armelmaschen, dem Zinnober des Bodenbe-

lages und dem Purpurrot des Polsters, auf dem

der Erzherzogshut liegt, läßt vermuten, daß

der Maler spätere Bilder von Velazquez gekannt hat. Dies sowie das blasse Inkarnat mit seinen röt-

lichen Schatten, wie es noch im XVIII. Jahrhunderte beliebt ist, zwingt zu dem Schlüsse, daß das Bild

unmöglich um das Jahr 1640 gemalt sein kann, in das man es nach dem Alter der Dargestellten setzen

müßte, wenn diese wirklich die spätere Königin Marianne von Spanien wäre; es ist vielmehr sicher

um einige Jahrzehnte später entstanden. Zu demselben Ergebnisse führt die Betrachtung des Ko-

stüms; dieses trägt bereits der französischen Mode Rechnung, die von der Mitte des Jahrhunderts an

gegenüber der spanischen immer siegreicher vordrang. Denselben Schnitt des Kleides, namentlich

die mehrfach gebauschten Ärmel, die einen großen Teil des Unterarmes freilassen, fand ich, soweit

dabei Damen des Hauses Habsburg in Betracht kommen, zuerst in einem anonymen Stiche, der die

Kaiserin Klaudia Felizitas als «erkohrne Braut und künfftige Gemahlin» Kaiser Leopolds L bezeich-

Fig. 7. Kaiserin Eleonore.

Lustschloß Schonbrunn.

1 Depot I, Nr. 61, alt 74. H. 155, B. 116 cm. Es hängt jetzt im Lustschlosse Schönbrunn, Gartenseite, 3. Stock,

Nr. 18.

Heinrich Zimmermann.

ist.1 Es zeigt eine Prinzessin von etwa 6—7 Jahren in Lebensgröße, an einem mit goldgelbem Damast

oder Brokat bedeckten Tische stehend; das schlichte, rötlichblonde Haar ist in der Mitte gescheitelt;

die linke auf den Tisch gestützte Hand hält eine Rose, die rechte greift leicht in die Falten des rosa-

farbigen, reich mit weißen Spitzen besetzten Kleides. Der auf dem Tische auf einem roten Samtpolster

liegende Erzherzogshut charakterisiert die Dargestellte zweifellos als Erzherzogin (Taf. XXIX). Soweit

wäre alles richtig und gegen Herrgotts Benennung des Bildes nichts einzuwenden. Bedenken dagegen

entstehen erst, wenn man die Malweise des Bildes und das Kostüm der Dargestellten genauer prüft.

Es darf vorausgeschickt werden, daß in dem Porträte keine spätere Kopie sondern ein Original zu er-

blicken ist, allerdings von einem Maler, der auf

die richtigen Proportionen des menschlichen Kör-

pers eben so wenig Rücksicht nimmt als er eine

Draperie naturgetreu wiederzugeben strebt oder

vermag. Auf unserem Bilde erscheint der Kopf

verhältnismäßig etwas zu groß, die Arme sind,

namentlich vom Ellenbogengelenke aufwärts, zu

kurz geraten. Besonders auffallend ist die Un-

gleichheit der Augen, deren eines, in der skur-

zierten Gesichtshälfte, größer und runder ist als

das andere, was sich übrigens auch an modernen

Photographien beobachten läßt. Die Drapierung

des den Hintergrund bildenden Vorhanges ist

so plump und unwahr, daß der Mangel des

Studiums eines natürlichen Faltenwurfes deut-

lich hervortritt. Ungleich besser versteht sich

der Maler auf die Darstellung der Stoffe selbst,

namentlich der Spitzen, wie er denn auch die

malerischen Unterschiede in dem Atlas des Klei-

des, dem Samte des Polsters, dem Damaste der

Tischdecke und dem schweren Wollstoffe des

Vorhanges und Teppichs kräftig hervorhebt

und richtig kennzeichnet. Die Nebeneinander-

stellung eines zarten, ins Violette spielenden

Rosa im Kleide mit dem Gelbrot der kleinen

Armelmaschen, dem Zinnober des Bodenbe-

lages und dem Purpurrot des Polsters, auf dem

der Erzherzogshut liegt, läßt vermuten, daß

der Maler spätere Bilder von Velazquez gekannt hat. Dies sowie das blasse Inkarnat mit seinen röt-

lichen Schatten, wie es noch im XVIII. Jahrhunderte beliebt ist, zwingt zu dem Schlüsse, daß das Bild

unmöglich um das Jahr 1640 gemalt sein kann, in das man es nach dem Alter der Dargestellten setzen

müßte, wenn diese wirklich die spätere Königin Marianne von Spanien wäre; es ist vielmehr sicher

um einige Jahrzehnte später entstanden. Zu demselben Ergebnisse führt die Betrachtung des Ko-

stüms; dieses trägt bereits der französischen Mode Rechnung, die von der Mitte des Jahrhunderts an

gegenüber der spanischen immer siegreicher vordrang. Denselben Schnitt des Kleides, namentlich

die mehrfach gebauschten Ärmel, die einen großen Teil des Unterarmes freilassen, fand ich, soweit

dabei Damen des Hauses Habsburg in Betracht kommen, zuerst in einem anonymen Stiche, der die

Kaiserin Klaudia Felizitas als «erkohrne Braut und künfftige Gemahlin» Kaiser Leopolds L bezeich-

Fig. 7. Kaiserin Eleonore.

Lustschloß Schonbrunn.

1 Depot I, Nr. 61, alt 74. H. 155, B. 116 cm. Es hängt jetzt im Lustschlosse Schönbrunn, Gartenseite, 3. Stock,

Nr. 18.