Zur Ikonographie des Hauses Habsburg.

2 I I

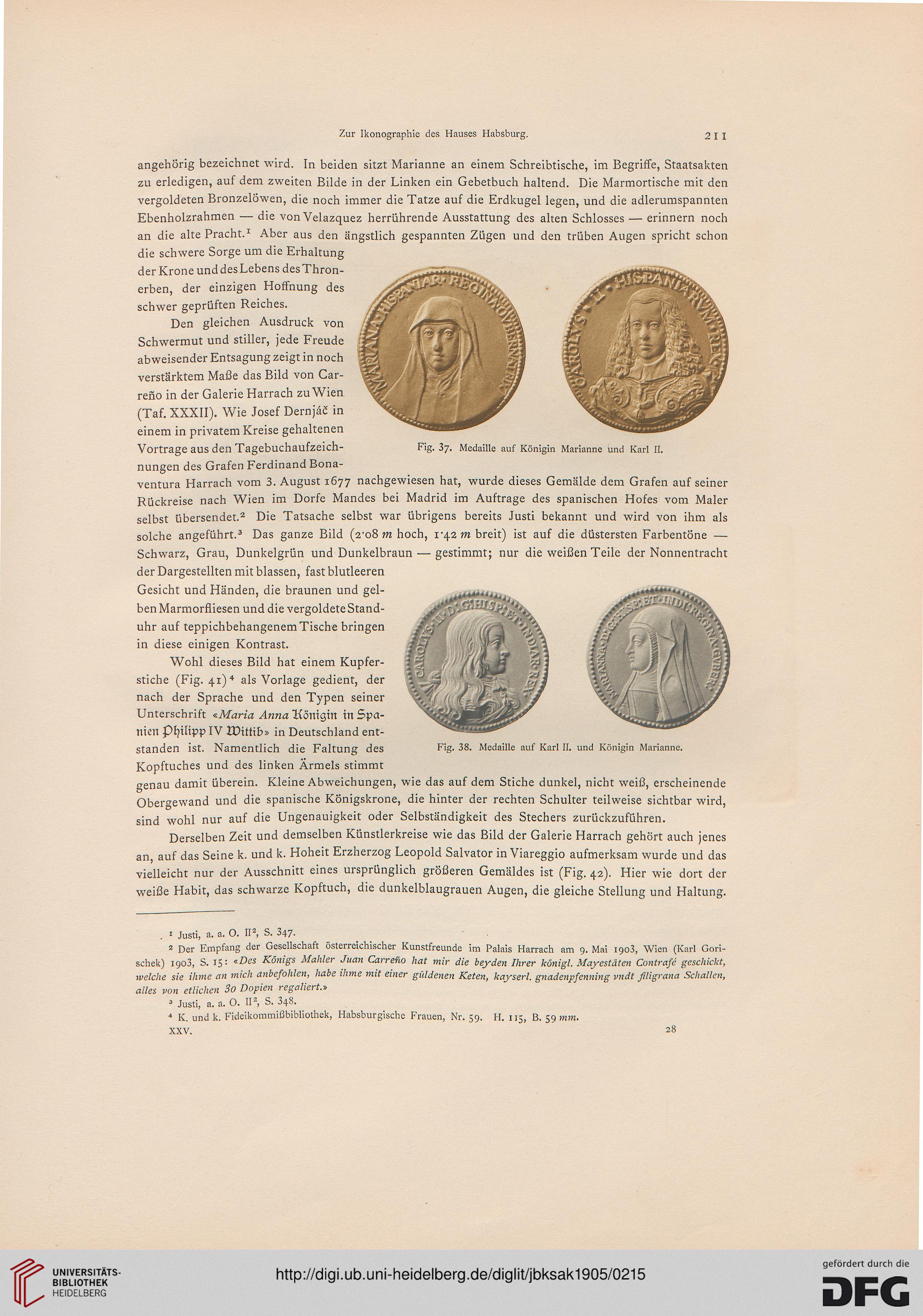

Fig. 37. Medaille auf Königin Marianne und Karl II.

angehörig bezeichnet wird. In beiden sitzt Marianne an einem Schreibtische, im Begriffe, Staatsakten

zu erledigen, auf dem zweiten Bilde in der Linken ein Gebetbuch haltend. Die Marmortische mit den

vergoldeten Bronzelöwen, die noch immer die Tatze auf die Erdkugel legen, und die adlerumspannten

Ebenholzrahmen — die vonVelazquez herrührende Ausstattung des alten Schlosses — erinnern noch

an die alte Pracht.1 Aber aus den ängstlich gespannten Zügen und den trüben Augen spricht schon

die schwere Sorge um die Erhaltung

der Krone unddesLebens des Thron-

erben, der einzigen Hoffnung des

schwer geprüften Reiches.

Den gleichen Ausdruck von

Schwermut und stiller, jede Freude

abweisender Entsagung zeigt in noch

verstärktem Maße das Bild von Car-

reno in der Galerie Harrach zu Wien

(Taf. XXXII). Wie Josef Dernjä£ in

einem in privatem Kreise gehaltenen

Vortrage aus den Tagebuchaufzeich-

nungen des Grafen Ferdinand Bona-

ventura Harrach vom 3. August 1677 nachgewiesen hat, wurde dieses Gemälde dem Grafen auf seiner

Rückreise nach Wien im Dorfe Mandes bei Madrid im Auftrage des spanischen Hofes vom Maler

selbst übersendet.2 Die Tatsache selbst war übrigens bereits Justi bekannt und wird von ihm als

solche angeführt.3 Das ganze Bild (2-08 m hoch, 1-42?« breit) ist auf die düstersten Farbentöne —

Schwarz, Grau, Dunkelgrün und Dunkelbraun — gestimmt; nur die weißen Teile der Nonnentracht

der Dargestellten mit blassen, fast blutleeren

Gesicht und Händen, die braunen und gel-

ben Marmorfliesen und die vergoldete Stand-

uhr auf teppichbehangenem Tische bringen

in diese einigen Kontrast.

Wohl dieses Bild hat einem Kupfer-

stiche (Fig. 41)4 als Vorlage gedient, der

nach der Sprache und den Typen seiner

Unterschrift «Maria Anna Königin in Spa-

nien pbiüpp IV Wittib» in Deutschland ent-

standen ist. Namentlich die Faltung des

Kopftuches und des linken Ärmels stimmt

genau damit überein. Kleine Abweichungen, wie das auf dem Stiche dunkel, nicht weiß, erscheinende

Obergewand und die spanische Königskrone, die hinter der rechten Schulter teilweise sichtbar wird,

sind wohl nur auf die Ungenauigkeit oder Selbständigkeit des Stechers zurückzuführen.

Derselben Zeit und demselben Künstlerkreise wie das Bild der Galerie Harrach gehört auch jenes

an, auf das Seine k. und k. Hoheit Erzherzog Leopold Salvator in Viareggio aufmerksam wurde und das

vielleicht nur der Ausschnitt eines ursprünglich größeren Gemäldes ist (Fig. 42). Hier wie dort der

weiße Habit, das schwarze Kopftuch, die dunkelblaugrauen Augen, die gleiche Stellung und Haltung.

Fig. 38. Medaille auf Karl II. und Königin Marianne.

. ' Justi, a. a. O. II2, S. 347-

2 Der Empfang der Gesellschaft österreichischer Kunstfreunde im Palais Harrach am 9. Mai 1903, Wien (Karl Gori-

schek) 1903, S. 15: «Des Königs Mahler Juan Carreno hat mir die beyden Ihrer königl. Mayestäten Contrafe geschickt,

welche sie ihmc an mich anbefohlen, habe ihme mit einer güldenen Keten, kayserl. gnadenpfenning vndt filigrana Schallen,

alles von etlichen 3o Dopien regalicrt.»

> Justi, a. a. O. II2, S. 348.

4 K. und k. Fideikommißbibliothek, Habsburgischc Frauen, Nr. 59. H. 115, 13. 59 mm.

XXV. 28

2 I I

Fig. 37. Medaille auf Königin Marianne und Karl II.

angehörig bezeichnet wird. In beiden sitzt Marianne an einem Schreibtische, im Begriffe, Staatsakten

zu erledigen, auf dem zweiten Bilde in der Linken ein Gebetbuch haltend. Die Marmortische mit den

vergoldeten Bronzelöwen, die noch immer die Tatze auf die Erdkugel legen, und die adlerumspannten

Ebenholzrahmen — die vonVelazquez herrührende Ausstattung des alten Schlosses — erinnern noch

an die alte Pracht.1 Aber aus den ängstlich gespannten Zügen und den trüben Augen spricht schon

die schwere Sorge um die Erhaltung

der Krone unddesLebens des Thron-

erben, der einzigen Hoffnung des

schwer geprüften Reiches.

Den gleichen Ausdruck von

Schwermut und stiller, jede Freude

abweisender Entsagung zeigt in noch

verstärktem Maße das Bild von Car-

reno in der Galerie Harrach zu Wien

(Taf. XXXII). Wie Josef Dernjä£ in

einem in privatem Kreise gehaltenen

Vortrage aus den Tagebuchaufzeich-

nungen des Grafen Ferdinand Bona-

ventura Harrach vom 3. August 1677 nachgewiesen hat, wurde dieses Gemälde dem Grafen auf seiner

Rückreise nach Wien im Dorfe Mandes bei Madrid im Auftrage des spanischen Hofes vom Maler

selbst übersendet.2 Die Tatsache selbst war übrigens bereits Justi bekannt und wird von ihm als

solche angeführt.3 Das ganze Bild (2-08 m hoch, 1-42?« breit) ist auf die düstersten Farbentöne —

Schwarz, Grau, Dunkelgrün und Dunkelbraun — gestimmt; nur die weißen Teile der Nonnentracht

der Dargestellten mit blassen, fast blutleeren

Gesicht und Händen, die braunen und gel-

ben Marmorfliesen und die vergoldete Stand-

uhr auf teppichbehangenem Tische bringen

in diese einigen Kontrast.

Wohl dieses Bild hat einem Kupfer-

stiche (Fig. 41)4 als Vorlage gedient, der

nach der Sprache und den Typen seiner

Unterschrift «Maria Anna Königin in Spa-

nien pbiüpp IV Wittib» in Deutschland ent-

standen ist. Namentlich die Faltung des

Kopftuches und des linken Ärmels stimmt

genau damit überein. Kleine Abweichungen, wie das auf dem Stiche dunkel, nicht weiß, erscheinende

Obergewand und die spanische Königskrone, die hinter der rechten Schulter teilweise sichtbar wird,

sind wohl nur auf die Ungenauigkeit oder Selbständigkeit des Stechers zurückzuführen.

Derselben Zeit und demselben Künstlerkreise wie das Bild der Galerie Harrach gehört auch jenes

an, auf das Seine k. und k. Hoheit Erzherzog Leopold Salvator in Viareggio aufmerksam wurde und das

vielleicht nur der Ausschnitt eines ursprünglich größeren Gemäldes ist (Fig. 42). Hier wie dort der

weiße Habit, das schwarze Kopftuch, die dunkelblaugrauen Augen, die gleiche Stellung und Haltung.

Fig. 38. Medaille auf Karl II. und Königin Marianne.

. ' Justi, a. a. O. II2, S. 347-

2 Der Empfang der Gesellschaft österreichischer Kunstfreunde im Palais Harrach am 9. Mai 1903, Wien (Karl Gori-

schek) 1903, S. 15: «Des Königs Mahler Juan Carreno hat mir die beyden Ihrer königl. Mayestäten Contrafe geschickt,

welche sie ihmc an mich anbefohlen, habe ihme mit einer güldenen Keten, kayserl. gnadenpfenning vndt filigrana Schallen,

alles von etlichen 3o Dopien regalicrt.»

> Justi, a. a. O. II2, S. 348.

4 K. und k. Fideikommißbibliothek, Habsburgischc Frauen, Nr. 59. H. 115, 13. 59 mm.

XXV. 28