26

Wolters, Vasen aus Menidi.

Störung über dem Schlangenkopf und weiter nach rechts bis zur Inschrift hin eine

Anschwellung und wieder die Fingerspuren im Thon.

Wie diese verschiedenen Ansatzstellen mit den verschiedenen plastischen

Vorsprüngen in Beziehung gesetzt werden müssen, ist auch noch zu erschliefsen.

Die gröfste erhaltene Höhe des oberen Bildstreifens (bei der Inschrift Κέ-

xaupoc) ist 8 73 cm. Die Wölbung des Ausgusses beweist, dafs von dieser Stelle bis

zum senkrechten, zu dem oberen Rande überführenden Teil der Mündung (vgl. das

im Bruch erhaltene Brohl Fig. 3) noch etwa 3 cm hinzu kommen, die wohl von einem

Ornamentstreifen eingenommen waren, die wir aber für unsere Berechnung mit zu

dem oberen Bildstreifen ziehen müssen, der demnach mit 11 l/2 cm Höhe anzusetzen

ist. Nun läfst sich an dem erhaltenen Teil des Henkels messen, dafs die obere

seiner beiden vorauszusetzenden Ansatzstellen davon oben nur 1 cm frei liefs und

sich 2 cm abwärts erstreckte, während die untere mindestens 3 cm weiter abwärts

begonnen und sich ebenfalls über 2 cm erstreckt haben mufs. Die unterste Ansatz-

spur des Henkels würde sich also 8 cm vom oberen, 3 '/2 cm vom unteren Rande

des Bildstreifens finden müssen. Auf Scherbe 3 liegt die Ansatzspur 6 cm vom

unteren Rande entfernt, läfst sich also sicher nicht mit der unteren Ansatzspur des

Henkels in Beziehung setzen, aber auch nicht mit der oberen, da ja dann die

untere auf dem erhaltenen Teil vorhanden sein miifste. Dagegen stimmt das er-

mittelte Mafs durchaus zu der Spur oben auf Scherbe 2. An dieser setzte also der

Henkel an, und dessen schwarze Färbung er-

streckte sich hier noch bis auf den Bauch des

Gefäfses. Wie diese Färbung seitlich begrenzt

war, ist nicht zu sagen: das unvermittelte Hin-

eingreifen der Darstellung ist möglich, auch

wenn ein umrahmendes Ornament vorhanden

war, vgl. die Netosamphora.

Die Ansatzspur auf Scherbe 3 mufs

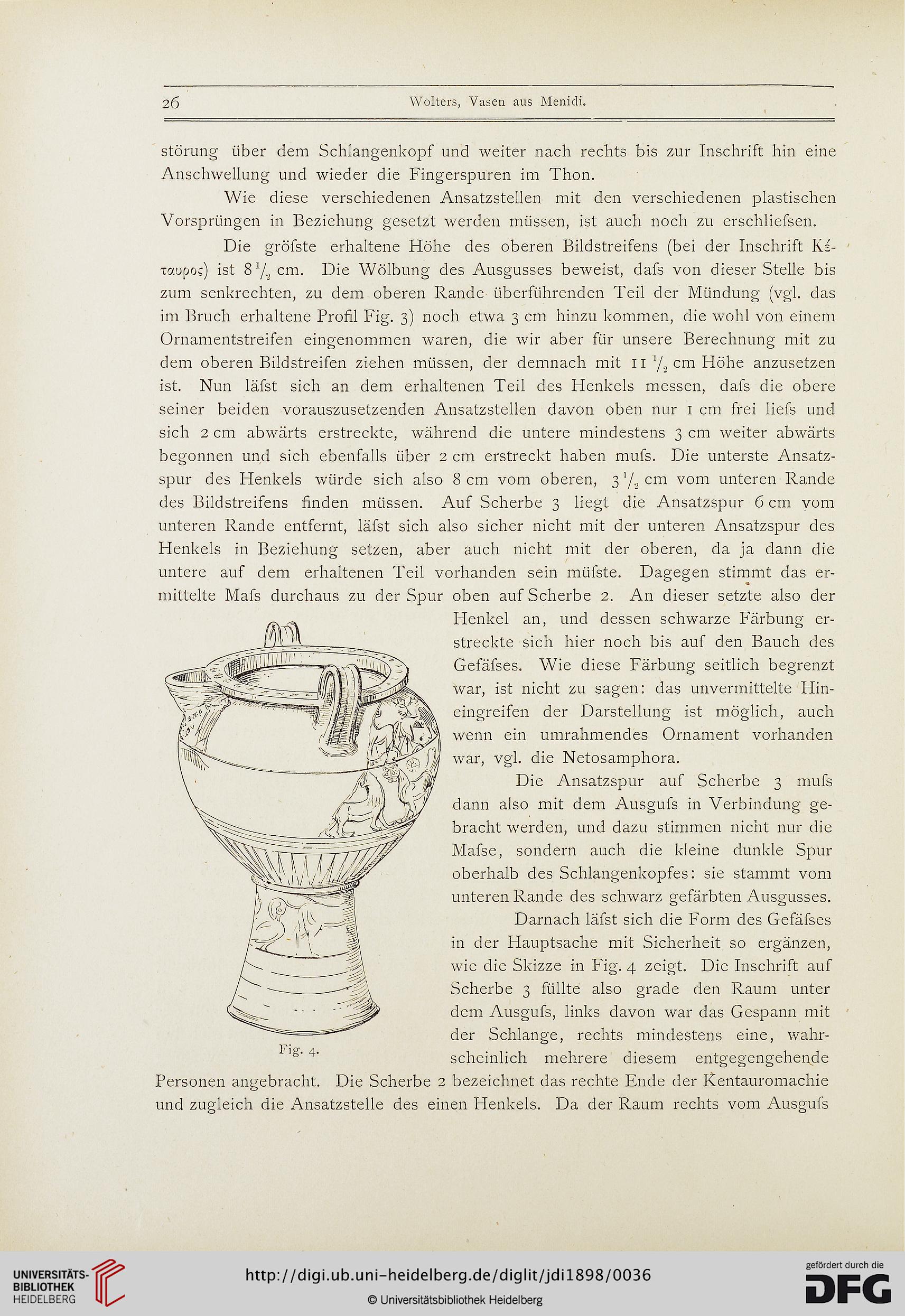

Fig. 4.

dann also mit dem Ausgufs in Verbindung ge-

bracht werden, und dazu stimmen nicht nur die

Mafse, sondern auch die kleine dunkle Spur

oberhalb des Schlangenkopfes: sie stammt vom

unteren Rande des schwarz gefärbten Ausgusses.

Darnach läfst sich die Form des Gefäfses

in der Hauptsache mit Sicherheit so ergänzen,

wie die Skizze in Fig. 4 zeigt. Die Inschrift auf

Scherbe 3 füllte also grade den Raum unter

dem Ausgufs, links davon war das Gespann mit

der Schlange, rechts mindestens eine, wahr-

scheinlich mehrere diesem entgeeengehende

Personen angebracht. Die Scherbe 2 bezeichnet das rechte Ende der Kentauromachie

und zugleich die Ansatzstelle des einen ITenkels. Da der Raum rechts vom Ausgufs

Wolters, Vasen aus Menidi.

Störung über dem Schlangenkopf und weiter nach rechts bis zur Inschrift hin eine

Anschwellung und wieder die Fingerspuren im Thon.

Wie diese verschiedenen Ansatzstellen mit den verschiedenen plastischen

Vorsprüngen in Beziehung gesetzt werden müssen, ist auch noch zu erschliefsen.

Die gröfste erhaltene Höhe des oberen Bildstreifens (bei der Inschrift Κέ-

xaupoc) ist 8 73 cm. Die Wölbung des Ausgusses beweist, dafs von dieser Stelle bis

zum senkrechten, zu dem oberen Rande überführenden Teil der Mündung (vgl. das

im Bruch erhaltene Brohl Fig. 3) noch etwa 3 cm hinzu kommen, die wohl von einem

Ornamentstreifen eingenommen waren, die wir aber für unsere Berechnung mit zu

dem oberen Bildstreifen ziehen müssen, der demnach mit 11 l/2 cm Höhe anzusetzen

ist. Nun läfst sich an dem erhaltenen Teil des Henkels messen, dafs die obere

seiner beiden vorauszusetzenden Ansatzstellen davon oben nur 1 cm frei liefs und

sich 2 cm abwärts erstreckte, während die untere mindestens 3 cm weiter abwärts

begonnen und sich ebenfalls über 2 cm erstreckt haben mufs. Die unterste Ansatz-

spur des Henkels würde sich also 8 cm vom oberen, 3 '/2 cm vom unteren Rande

des Bildstreifens finden müssen. Auf Scherbe 3 liegt die Ansatzspur 6 cm vom

unteren Rande entfernt, läfst sich also sicher nicht mit der unteren Ansatzspur des

Henkels in Beziehung setzen, aber auch nicht mit der oberen, da ja dann die

untere auf dem erhaltenen Teil vorhanden sein miifste. Dagegen stimmt das er-

mittelte Mafs durchaus zu der Spur oben auf Scherbe 2. An dieser setzte also der

Henkel an, und dessen schwarze Färbung er-

streckte sich hier noch bis auf den Bauch des

Gefäfses. Wie diese Färbung seitlich begrenzt

war, ist nicht zu sagen: das unvermittelte Hin-

eingreifen der Darstellung ist möglich, auch

wenn ein umrahmendes Ornament vorhanden

war, vgl. die Netosamphora.

Die Ansatzspur auf Scherbe 3 mufs

Fig. 4.

dann also mit dem Ausgufs in Verbindung ge-

bracht werden, und dazu stimmen nicht nur die

Mafse, sondern auch die kleine dunkle Spur

oberhalb des Schlangenkopfes: sie stammt vom

unteren Rande des schwarz gefärbten Ausgusses.

Darnach läfst sich die Form des Gefäfses

in der Hauptsache mit Sicherheit so ergänzen,

wie die Skizze in Fig. 4 zeigt. Die Inschrift auf

Scherbe 3 füllte also grade den Raum unter

dem Ausgufs, links davon war das Gespann mit

der Schlange, rechts mindestens eine, wahr-

scheinlich mehrere diesem entgeeengehende

Personen angebracht. Die Scherbe 2 bezeichnet das rechte Ende der Kentauromachie

und zugleich die Ansatzstelle des einen ITenkels. Da der Raum rechts vom Ausgufs