102

Weißenau

Notiz in Band 3 der lübri kruelu-

lormn, wonach dem Abt von

Babenhausen 250 Gulden „für das

Werk in Chor" bezahlt und weitere

92 Gülden Ausgaben für das Chor-

gestühl verzeichnet werden. Gegen

Ende des 17. Jahrhunderts wird

der durchbrochene obere Abschluß

des Gestühls angebracht. Das Ge-

stühl besitzt auf der Nord- und

Südseite des Chors je zwei Reihen

von je zehn Sitzen; die Hintere

Reihe ist erhöht, je ein einzelner

durch ein besonderes Türchen ab-

geschlossener Sitz befindet sich in

der Ecke am Chorbogen. Das ganze

Gestühl zeichnet sich trotz des Reich-

tums an Einzelformen durch klare

Verteilung der architektonischen

und der dekorativen Glieder aus.

Die in flachem Relief geschnitzten

Heiligenfiguren (Abb. 62 u. 63) der

nischenförmigen Füllungen des

Dorsals verraten die Hand eines

Künstlers, der auch das Ornament

glänzend beherrschte.

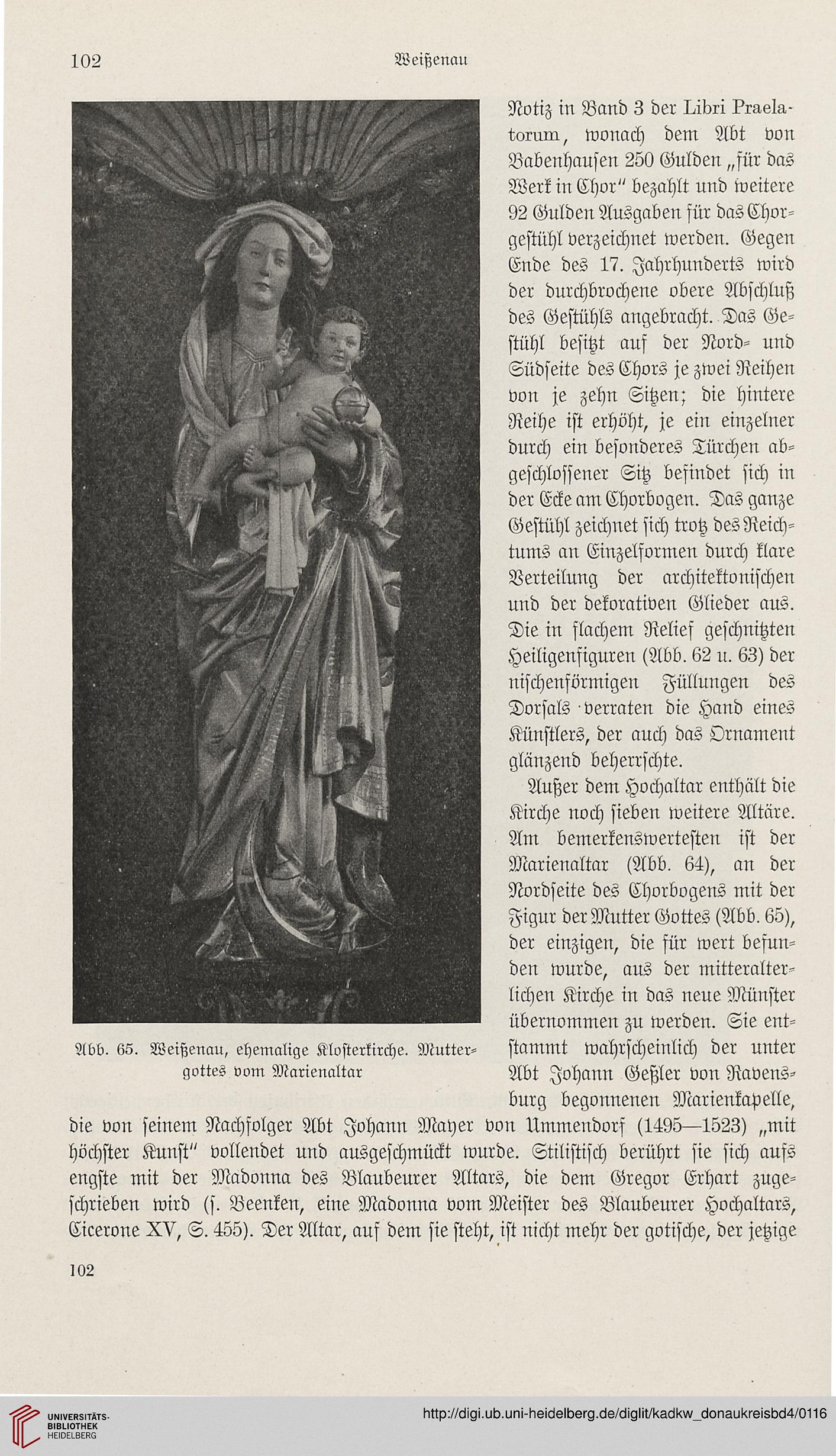

Außer dem Hochaltar enthält die

Kirche noch sieben weitere Altäre.

Am bemerkenswertesten ist der

Marienaltar (Abb. 64), an der

Nordseite des Chorbogens mit der

Figur der Mutter Gottes (Abb. 65),

der einzigen, die für wert befun-

den wurde, aus der mitteralter-

lichen Kirche in das neue Münster

übernommen zu werden. Sie ent-

Abb. 65. Weißenau, ehemalige Klosterkirche. Mutter- stammt wahrscheinlich der unter

gottes vom Marienaltar Abt Johann Geßler von Ravens-

burg begonnenen Marienkapelle,

die von seinem Nachfolger Abt Johann Mayer von Ilmmendorf (1495—1523) „mit

höchster Kunst" vollendet und ausgeschmückt wurde. Stilistisch berührt sie sich aufs

engste mit der Madonna des Blaubenrer Altars, die dem Gregor Erhärt zuge-

schrieben wird (s. Beenken, eine Madonna vom Meister des Blaubeurer Hochaltars,

Cicerone XV, S. 455). Der Altar, auf dem sie steht, ist nicht mehr der gotische, der jetzige

102

Weißenau

Notiz in Band 3 der lübri kruelu-

lormn, wonach dem Abt von

Babenhausen 250 Gulden „für das

Werk in Chor" bezahlt und weitere

92 Gülden Ausgaben für das Chor-

gestühl verzeichnet werden. Gegen

Ende des 17. Jahrhunderts wird

der durchbrochene obere Abschluß

des Gestühls angebracht. Das Ge-

stühl besitzt auf der Nord- und

Südseite des Chors je zwei Reihen

von je zehn Sitzen; die Hintere

Reihe ist erhöht, je ein einzelner

durch ein besonderes Türchen ab-

geschlossener Sitz befindet sich in

der Ecke am Chorbogen. Das ganze

Gestühl zeichnet sich trotz des Reich-

tums an Einzelformen durch klare

Verteilung der architektonischen

und der dekorativen Glieder aus.

Die in flachem Relief geschnitzten

Heiligenfiguren (Abb. 62 u. 63) der

nischenförmigen Füllungen des

Dorsals verraten die Hand eines

Künstlers, der auch das Ornament

glänzend beherrschte.

Außer dem Hochaltar enthält die

Kirche noch sieben weitere Altäre.

Am bemerkenswertesten ist der

Marienaltar (Abb. 64), an der

Nordseite des Chorbogens mit der

Figur der Mutter Gottes (Abb. 65),

der einzigen, die für wert befun-

den wurde, aus der mitteralter-

lichen Kirche in das neue Münster

übernommen zu werden. Sie ent-

Abb. 65. Weißenau, ehemalige Klosterkirche. Mutter- stammt wahrscheinlich der unter

gottes vom Marienaltar Abt Johann Geßler von Ravens-

burg begonnenen Marienkapelle,

die von seinem Nachfolger Abt Johann Mayer von Ilmmendorf (1495—1523) „mit

höchster Kunst" vollendet und ausgeschmückt wurde. Stilistisch berührt sie sich aufs

engste mit der Madonna des Blaubenrer Altars, die dem Gregor Erhärt zuge-

schrieben wird (s. Beenken, eine Madonna vom Meister des Blaubeurer Hochaltars,

Cicerone XV, S. 455). Der Altar, auf dem sie steht, ist nicht mehr der gotische, der jetzige

102